Humainement reconnaissable et mystérieux par manipulation : continuons à regarder Pieter Bruegel

Où se trouve la clé de la magie que Pieter Bruegel l’Ancien continue à exercer sur nous? Comment devons-nous regarder ses toiles et que devons-nous penser des mythes dont son œuvre fait l’objet?

Je

suis un garçon d’une dizaine d’années. Mon père est lui-même

un artiste et sa bibliothèque croule sous les livres d’art. Je lui

demande si je peux feuilleter ce gros livre encore une fois. Il est

souvent hasardeux de reconstituer des souvenirs, mais je suis quasi

certain que la vision de toutes ces toiles et de toutes ces images

suscitait en moi une forte impression de déjà-vu. À l’époque

déjà, j’étais captivé par le phénomène qui hante parfois les

spécialistes de Bruegel: cette œuvre est à la fois insaisissable

et reconnaissable, et cette remarquable combinaison peut susciter

chez l’observateur l’impression qu’il est initié, qu’il

comprend de quoi il s’agit.

«La nature fit un choix singulièrement heureux le jour où elle alla prendre, parmi les paysans d’un obscur village brabançon, le spirituel et truculent Pierre Bruegel pour en faire le peintre des campagnards.»

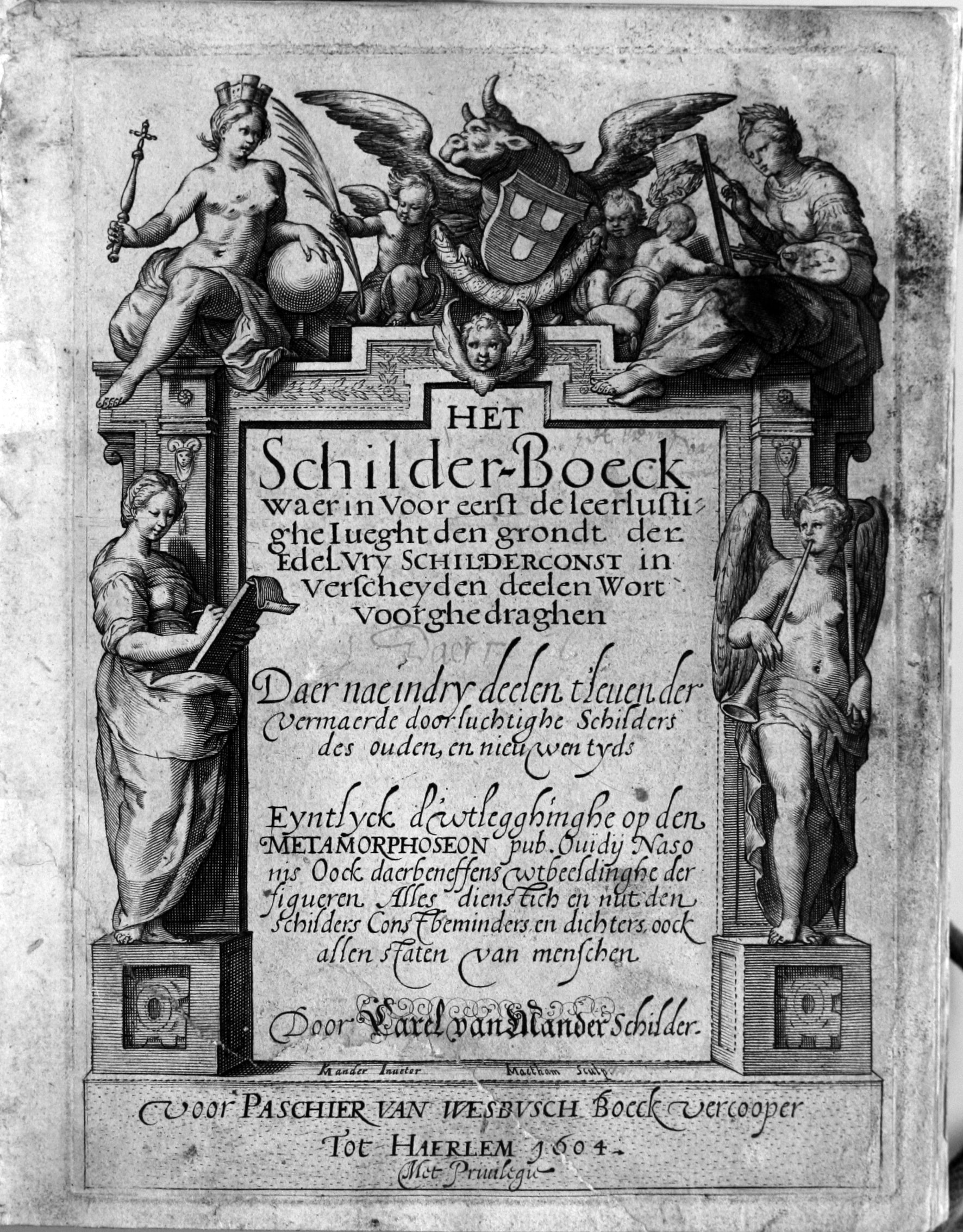

Voilà comment débute la

première description de Pieter Bruegel l’Ancien qui ait été

confiée au papier. Elle figure dans le Schilderboeck

(Le Livre des peintres) de Karel van Mander, paru en l’an 1604,

soit trente-cinq ans après la mort de Bruegel, et tout le portrait

biographique dont elle fait partie continue sans doute de diriger le

regard que nous portons sur ce peintre déroutant.

En

fait, Bruegel et les travaux qui lui sont consacrés peuvent être

considérés comme un phénomène du XXe

siècle. Bien qu’il ait encore fait l’admiration de plusieurs

générations après sa mort, son œuvre ne sera plus guère

appréciée au cours des XVIIIe

et XIXe

siècles et tombera dans l’oubli, à un point tel que les marchands

d’art ou les collectionneurs ne feront plus vraiment la distinction

entre son œuvre et celle de ses fils, Pieter Bruegel le Jeune (dit

«Bruegel d’Enfer») et Jan Bruegel (surnommé «Bruegel

de Velours»).

Fritz Mayer van den Bergh fait l’achat de sa vie

À

cet égard, l’histoire de l’achat du

chef-d’œuvre Margot la Folle

est révélatrice. À l’automne de 1894, Fritz Mayer van den Bergh,

un collectionneur d’art allemand qui habitait à Anvers, apprend

par l’historien de l’art Max Friedländer que la maison de vente

Heberle de

Cologne pourrait bien avoir une offre intéressante. La peinture

numéro 48 au catalogue est décrite comme une «représentation

fantastique d’un paysage avec de nombreuses figures

fantasmagoriques» et il est précisé qu’elle est sans doute de la

main de l’un des fils de Pieter Bruegel l’Ancien. La toile est

exposée temporairement tout en haut d’un mur. Friedländer a

besoin d’une échelle pour pouvoir l’examiner de près. Très

intrigué par le commentaire enthousiaste de l’historien de l’art,

Fritz Mayer ordonne à son agent d’acheter la toile le 5 octobre

1894, ce qu’il fait pour la très modique somme de 488 francs

belges, à une époque où il faut débourser des dizaines de

milliers de francs pour une œuvre de Rubens.

Pieter Bruegel l'Ancien, «Margot la Folle», huile sur panneau, 117,4 x 162, 1563, «Museum Mayer van den Bergh», Anvers

Pieter Bruegel l'Ancien, «Margot la Folle», huile sur panneau, 117,4 x 162, 1563, «Museum Mayer van den Bergh», Anvers© KIK-IRPA, Bruxelles.

Peut-on s’imaginer le choc que Fritz Mayer

ressent lorsque cette toile arrive enfin à Anvers et est déballée

devant lui? Il se retrouve tout à coup face à un panneau de la main

non pas de Pieter Bruegel le Jeune, mais de son père, le fameux et

mystérieux Pieter Bruegel l’Ancien. C’est que le collectionneur

connaît ses classiques. Dans son Livre

des peintres, Van Mander évoque un

tableau qui se trouve à ce moment en possession de Rudolphe II

à Prague et qu’il décrit comme «une folle Marguerite, en train

de recruter au profit de l’enfer, elle semble égarée et son

accoutrement contribue à cet aspect terrible». Fritz Mayer van den

Bergh a fait l’achat de sa vie.

Ce moment pourrait être considéré comme l’un

des tout premiers événements clés des études bruegeliennes, et il

est symptomatique que les mots de Van Mander permettent

l’identification de l’une des œuvres cruciales de Bruegel près

de trois siècles après qu’il les a écrits.

Bruegel,

«l’un des nôtres»

Au

cours de la première moitié du XXe

siècle, les études bruegeliennes se succèdent. Tout à coup,

Bruegel intéresse aussi bien les historiens de l’art que les

auteurs littéraires. Un auteur flamand aussi populaire à l’époque

que Felix Timmermans est véritablement touché par le virus de

Bruegel au cours des années 1920. En 1928, il publie Pieter

Bruegel – zo heb ik u uit uw werken geroken, que

l’on pourrait traduire littéralement par «Pieter Bruegel – voilà

comment je vous ai senti dans vos œuvres», un superbe titre qui

m’émeut autant qu’il me fait rire.

Pieter Bruegel l'Ancien, «Le Repas de noce», huile sur bois, 114 x 164, 1568, détail, «Kunsthistorisches Museum», Vienne.

Pieter Bruegel l'Ancien, «Le Repas de noce», huile sur bois, 114 x 164, 1568, détail, «Kunsthistorisches Museum», Vienne.Dans

ce livre, Timmermans décrit les sentiments que le peintre suscite

dans son cœur d’écrivain et l’introduit dans son propre monde,

lequel s’articule autour de la simplicité et de l’humour de la

vie paysanne. L’idée n’est pas saugrenue puisqu’à cet égard

également Karel van Mander nous montre l’exemple, en évoquant la

fascination que la vie paysanne exerce sur Bruegel. Avec son ami Hans

Franckert, raconte Van Mander, le peintre assiste à des noces

paysannes pour y trouver l’inspiration: «À deux, Franckert et

Bruegel prenaient plaisir à aller aux kermesses et aux noces

villageoises, déguisés en paysans, offrant des cadeaux comme les

autres convives et se disant de la famille de l’un des conjoints.

Le bonheur de Bruegel était d’étudier ces mœurs rustiques, ces

ripailles, ces danses, ces amours champêtres (…).»

Bien entendu, nous ne pouvons plus vérifier les

sources de Van Mander, mais cette anecdote est pleine d’ambiguïtés.

Bruegel et Franckert se seraient travestis pour entrer dans la peau

de deux voyeurs afin de pouvoir traduire sur le papier et sur la

toile, avec réalisme, des scènes de la vie paysanne.

Pieter Bruegel l'Ancien, «La Danse des paysans», huile sur bois, 119,4 x 157,5, vers 1568, «Kunsthistorisches Museum», Vienne.

Pieter Bruegel l'Ancien, «La Danse des paysans», huile sur bois, 119,4 x 157,5, vers 1568, «Kunsthistorisches Museum», Vienne.L’idée

n’est pas saugrenue puisqu’à cet égard également Karel van

Mander nous montre l’exemple, en évoquant la fascination que la

vie paysanne exerce sur Bruegel. Avec son ami Hans Franckert, raconte

Van Mander, le peintre assiste à des noces paysannes pour y trouver

l’inspiration: «À deux, Franckert et Bruegel prenaient plaisir à

aller aux kermesses et aux noces villageoises, déguisés en paysans,

offrant des cadeaux comme les autres convives et se disant de la

famille de l’un des conjoints. Le bonheur de Bruegel était

d’étudier ces mœurs rustiques, ces ripailles, ces danses, ces

amours champêtres (…).»

Bien entendu, nous ne pouvons plus vérifier les

sources de Van Mander, mais cette anecdote est pleine d’ambiguïtés.

Bruegel et Franckert se seraient travestis pour entrer dans la peau

de deux voyeurs afin de pouvoir traduire sur le papier et sur la

toile, avec réalisme, des scènes de la vie paysanne.

À ce récit apparemment irrésistible, Timmermans

attache en 1928 un amour du peuple qui vaut au peintre le surnom de

Boeren-Bruegel

(Bruegel le Paysan) et qui participera petit à petit à un processus

d’identité nationale au cours des décennies suivantes. Bruegel

devient «l’un des nôtres», autrement dit: il appartient aux

Flamands. Cela n’a rien d’étonnant. En effet, le mythe présente

tous les ingrédients nécessaires pour séduire les flamingants

lettrés. Il y a le rapport en réalité problématique avec le monde

rural: les gens qui travaillent la terre sont glorifiés pour leur

simplicité et leur honnêteté, mais toujours à distance. L’humour

aussi joue un rôle stratégique important grâce auquel Bruegel

devient un homme qui reste toujours prudent, qui, par son

déguisement, conserve une attitude ironique tout en étant capable

d’exprimer sincèrement l’amour qu’il éprouve pour le peuple.

On peut se demander si ce sentiment, la

glorification à distance du monde rural, n’était pas déjà

partagé à l’époque de Bruegel. Ses commanditaires étaient des

citadins. Ils n’appartenaient pas à la noblesse mais gagnaient

leur vie grâce à l’avènement du commerce. L’un d’eux était

l’Anversois Nicolaas Jonghelinck (1517-1570), dont on sait qu’en

plus d’une douzaine d’autres œuvres en sa possession, il avait

commandé La Moisson

au peintre en 1565. À l’époque, une moisson abondante était tout

sauf une évidence. En raison des conditions climatiques – décrites

aujourd’hui comme «le Petit Âge glaciaire» -, les hivers étaient

rudes au point que l’Escaut gelait, et les étés étaient humides.

À cette époque déjà, une ville comme Anvers était tributaire de

l’importation du seigle des régions baltiques pour nourrir ses

habitants. Lorsque l’Escaut gelait, la population était réduite à

la famine et des troubles éclataient. Ce que l’on voit est donc un

fantasme, un «pays de cocagne» comme l’explique si bien

l’historien néerlandais Herman Pleij dans l’un de ses livres

(Dromen van Cocagne. Middeleeuwse

fantasieën over het volmaakte leven –

Des rêves de cocagne. Fantaisies médiévales sur la vie parfaite,

1997).

J’enfonce une porte ouverte lorsque j’affirme que le mouvement flamand n’a jamais vraiment accepté la culture urbaine, si tant est qu’il ait jamais mené une vraie réflexion sur le sujet ou qu’il l’ait même compris.

Pieter Bruegel l'Ancien, «La Chute des anges rebelles», huile sur bois, 117 x 162, 1562, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.

Pieter Bruegel l'Ancien, «La Chute des anges rebelles», huile sur bois, 117 x 162, 1562, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.Il n’est donc pas

étonnant qu’on ne se soit jamais demandé si la vie campagnarde et

le monde rural n’étaient pas déjà idéalisés au XVIe

siècle par des gens qui vivaient du commerce et dont certains

n’avaient aucun scrupule à spéculer sur le prix du blé en

période de famine.

Fini

le «Bruegel le Paysan»

Le

mythe de «Bruegel le Paysan» a la vie dure, comme toutes les

idylles. En Belgique même, le travail purement scientifique d’un

Manfred Sellink ou de représentants de la nouvelle génération de

chercheurs comme Tine Meganck n’en est que plus important. En

réalité, ils montrent que le champ est toujours ouvert et qu’il

reste énormément à découvrir. La splendide rétrospective qui a

eu lieu à Vienne (octobre 2018-janvier 2019) a selon moi

définitivement jeté aux oubliettes l’image de «Bruegel le

Paysan», grâce surtout à la recherche sur les matériaux. On a pu

y découvrir l’un des plus grands peintres de tous les temps qui,

surtout, demeure insaisissable et inclassable. Le piège serait de

considérer Pieter Bruegel presque comme un artiste autonome parce

que nous sommes désormais certains que chaque trait de pinceau est

de lui. Fait exceptionnel, même pour l’époque, il n’avait aucun

assistant. On pourrait donc être tenté de l’envisager entièrement

hors de son époque et des circonstances dans lesquelles il proposait

ses œuvres à la vente. Car que savons-nous vraiment du rapport

qu’il entretenait avec ses différents commanditaires, un rapport

dont nous admettons qu’il devait aussi comporter un échange d’un

riche contenu? Bien peu. Si nous nous penchons ensuite sur l’étude minutieuse menée sur La Chute des anges rebelles ou sur le milieu d’Abraham Ortelius, l’un des plus grands amis du peintre – deux études réalisées par Tine Meganck -, ce monde de Bruegel ne fait que s’enrichir de l’interaction que Meganck tente de révéler entre Bruegel et ses contemporains.

La clé de la magie

Bruegel nous pousse tous dans nos derniers retranchements. En effet, un peintre qui donne à un enfant de dix ans l’impression de l’avoir compris et qui redevient un mystère une fois l’enfant devenu adulte – alors que cet adulte continue de scruter son œuvre -, un tel peintre, donc, a tout pour nous désarçonner.

D’une certaine

façon, Bruegel nous a même appris à regarder. Il «dirige notre

regard», comme l’a un jour décrit Manfred Sellink, et on ne peut

qu’en faire le constat. Souvent, Bruegel nous révèle que des

choses spectaculaires, comme le chemin de croix du Christ ou Saül

qui tombe de son cheval après avoir eu une vision céleste, sont des

choses mineures vouées à l’indifférence, à la distance ou au

manque d’attention. Il peint tout autour une masse de personnages

qui sont pratiquement tous plongés dans leur monde intérieur. On ne

se lasse pas non plus de regarder un tableau comme Margot

la Folle, par exemple, et on se demande

si elle est elle-même présente mentalement dans le décor

apocalyptique dans lequel Bruegel la place. Je pense que c’est là

que se trouve la clé de la magie qu’il exerce sur nous. Il est à

la fois humainement reconnaissable et mystérieux par manipulation.

Ses œuvres semblent nous chuchoter à l’oreille que nous devons

continuer à regarder et à nous perdre dans nos réflexions. Il se

pourrait que Van Mander ait vu juste quand, en 1604, il décrivait le

maître comme un peintre déguisé qui se fond dans un paysage, un

joueur qui peint des énigmes que nous considérons au premier regard

comme captées sur le vif. Cela signifie d’ailleurs aussi que nous

pouvons regarder ce déguisement indéfiniment: une énigme, une

mascarade annoncée.