De Saint-Amand-les-Eaux à Gand, comment saint Amand a christianisé le nord de la vallée de l’Escaut

Voilà qui ferait une bonne question de quiz: quel est le lien entre la commune de Saint-Amand-les-Eaux, dans le nord de la France, et la ville de Gand, chef-lieu de la Flandre-Orientale? Réponse: saint Amand, qui a fondé des églises à ces deux endroits au VIIe siècle. Ce faisant, il a joué un rôle crucial dans la christianisation des confins septentrionaux du royaume des Francs.

Au sud de Tournai, juste au-delà de la frontière française, s’étend le parc naturel régional Scarpe-Escaut. L’endroit se prête à merveille aux randonnées pédestres ou cyclistes à travers bois et zones humides. Çà et là, on aperçoit encore des vestiges de temps révolus: les chevalements miniers rappellent le passé industriel de la région, tandis que les abbayes témoignent d’une histoire beaucoup plus ancienne. Quiconque débarque à l’improviste à Saint-Amand-les-Eaux, petite ville assoupie en bordure du parc naturel dans le département du Nord, sera sans doute surpris par la majestueuse mais solitaire tour baroque qui se dresse sur la Grand-Place. Elle formait jadis le clocher d’une grande église abbatiale. Après la Révolution française, cet immense complexe a été déclaré «bien national» et systématiquement démantelé à partir de 1797. Seules la tour et la porterie datant du XVIIe siècle ont échappé à la destruction.

Seules la tour et la porterie de la grande église abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux ont échappé à la destruction.

Seules la tour et la porterie de la grande église abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux ont échappé à la destruction.© Wikimedia Commons

La Scarpe et l’Escaut

Les origines de l’abbaye de Saint-Amand au VIIe siècle sont étroitement liées à l’histoire de la christianisation des confins septentrionaux du royaume des Francs. C’est ce que nous révèle un épanchement lyrique de Jonas, moine de l’abbaye de Bobbio, dans le nord de l’Italie. Vers 642, dans le prologue à sa Vie de saint Colomban, il explique les raisons qui l’ont empêché d’achever ce travail plus tôt:

«Trois ans durant, le bateau de la Scarpe ainsi que la nacelle de l’Escaut m’ont promené par les estuaires écartés de l’Océan; et en sillonnant les sentiers sablonneux, souvent le visqueux marécage de l’Elnon m’a mouillé les pieds, tandis que je venais en aide au vénérable pontife Amand qui, établi en ces lieux, réprime avec le glaive évangélique les antiques erreurs des Sicambres [peuple germanique païen].»

La rivière Scarpe dans le parc naturel régional Scarpe-Escaut

La rivière Scarpe dans le parc naturel régional Scarpe-Escaut© Pierre André / Wikimedia Commons

Jonas de Bobbio a donc été pendant trois ans, sans doute de 639 à 642, l’assistant d’Amand dans son œuvre d’évangélisation de la région septentrionale du royaume des Francs. Sa description des lieux est beaucoup plus précise que celle qu’en feront plus tard les deux hagiographes de saint Amand. Nul doute, donc, que Jonas s’était rendu sur place et avait observé attentivement les environs.

Pour ceux qui ne seraient pas aussi familiers de la région que ce moine italien, précisons que la Scarpe prend sa source à l’ouest d’Arras et se jette dans l’Escaut à quinze kilomètres au sud de Tournai. Autrefois, le cours d’eau serpentait à travers une vaste vallée marécageuse, formant d’innombrables méandres. L’Elnon, auquel Jonas fait également allusion, est un petit affluent. Le lieu situé au confluent de la Scarpe et de l’Elnon portait de temps immémorial le nom d’Elnone, un toponyme qui, au cours des siècles suivants, a été peu à peu supplanté par celui de Saint-Amand, en hommage au célèbre saint patron qui y avait fondé une église et qui donne encore aujourd’hui son nom à la ville.

Elnone

Les écrits du moine Jonas attestent qu’Amand avait élu Elnone comme base pour son travail missionnaire au milieu du VIIe siècle. Cependant, nous ne disposons d’aucune autre source datant de cette époque. Une première Vie de saint Amand a été rédigée peu de temps après sa mort (vers 680). L’auteur, singulièrement peu au fait des circonstances concrètes, puise sans vergogne dans d’autres vies de saints pour pallier son ignorance. À aucun moment il ne fait mention d’Elnone.

Au cours du VIIIe siècle se développe le culte de saint Amand à l’abbaye d’Elnone, de sorte que cette première biographie ne répond plus aux attentes. C’est pourquoi un auteur anonyme, sans doute un moine d’Elnone, remanie le texte à la fin du siècle. Adoptant un style un peu plus fleuri que son prédécesseur, il ajoute force détails (inventés) et divers miracles, dont l’un se serait produit dans l’abbaye au temps où Amand en était l’abbé. Le récit s’achève sur le décès et les funérailles d’Amand à Elnone. Par la suite, les moines mettent tout en œuvre pour promouvoir le culte du saint. Peu avant 782, l’abbé d’Elnone fait construire une nouvelle église abbatiale dotée d’une crypte, dans laquelle les restes d’Amand sont réinhumés. Les pèlerins peuvent désormais être accueillis dans un cadre adapté.

Représentation de l'abbaye de Saint-Amand tirée des Albums de Croÿ, vers 1600

Représentation de l'abbaye de Saint-Amand tirée des Albums de Croÿ, vers 1600© domaine public

Appui royal

Nous ne savons pas grand-chose de plus sur les premiers temps d’Elnone, car les archives de l’abbaye sont parties en fumée en 883, lors d’un raid des Vikings. Pour défendre leurs biens, les moines ont fabriqué plus tard un faux diplôme affirmant que le roi Dagobert Ier (629-639) avait donné à Amand un vaste domaine entre la Scarpe et l’Elnon. La teneur de cet acte semble toutefois conforme à ce que nous apprend la deuxième biographie du saint au sujet de la collaboration entre le roi Dagobert et le missionnaire Amand.

Une étude approfondie des possessions ultérieures de l’abbaye a permis d’évaluer la taille du domaine qu’Amand aurait reçu de Dagobert: il s’étendait sur environ neuf mille quatre cents hectares dans et autour de l’actuelle Saint-Amand-les-Eaux. Il s’agissait là d’une base matérielle plus que solide pour œuvrer à l’évangélisation.

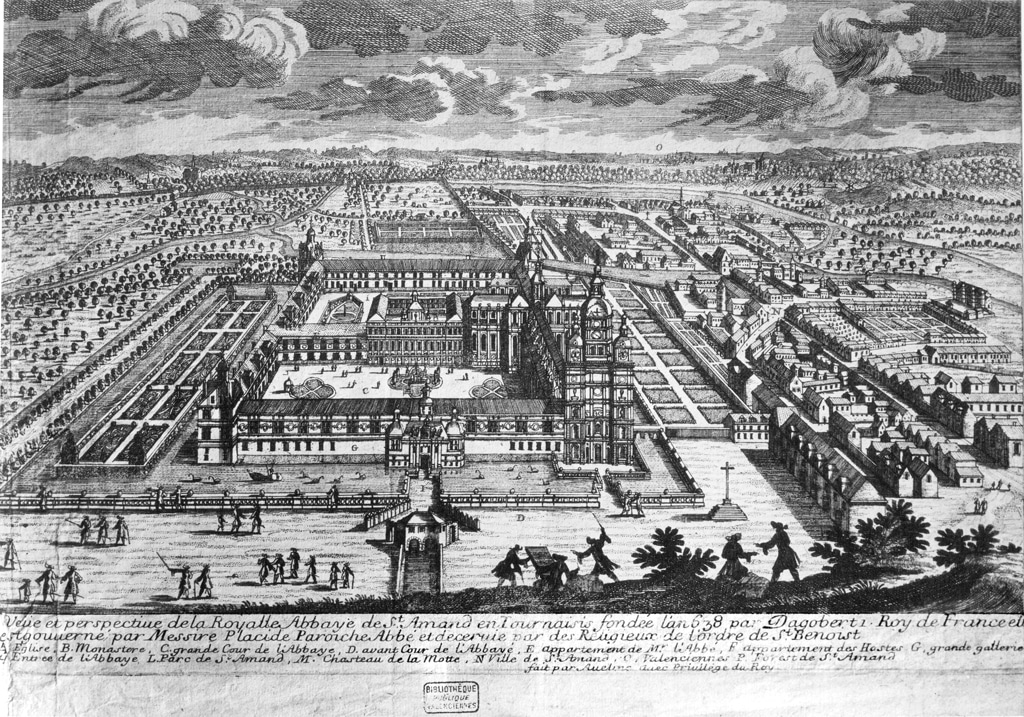

Reproduction d'une gravure de l'abbaye d'Elnone (Saint-Amand-les-Eaux) datant du début du dix-huitième siècle.

Reproduction d'une gravure de l'abbaye d'Elnone (Saint-Amand-les-Eaux) datant du début du dix-huitième siècle.© Wikimedia Commons

En route vers le nord païen

Le site d’Elnone, situé à l’extrémité sud du diocèse de Tournai, ne semble pas avoir été choisi au hasard. Il ne fait aucun doute que le christianisme s’était déjà implanté sur le cours supérieur de l’Escaut pendant le siècle et demi précédent. En sont les témoins les inscriptions funéraires et offrandes mortuaires retrouvées à divers endroits, ainsi que les sépultures à l’intérieur et autour de lieux de culte. Mais on ne trouve aucune trace de ce genre au nord de la Scarpe avant l’arrivée d’Amand.

L'entrée côté nord de la cathédrale de Tournai

L'entrée côté nord de la cathédrale de Tournai© Wikimedia Commons

À une exception près: au cours des dernières décennies, les archéologues ont mis au jour des vestiges de bâtiments encore plus anciens lors des travaux de restauration de la cathédrale de Tournai, chef-lieu de la Civitas Tornacensium dans l’Antiquité tardive. Une église modeste y a été érigée dès la seconde moitié du Ve siècle. Vers 500, une première transformation donnait naissance à une église dotée d’un chœur séparé, où les clercs célébraient la liturgie. Comme presque tous les chefs-lieux de civitates romaines, Tournai devient le siège d’un évêque. Mais au cours du VIe siècle, le jeune diocèse connaît une crise; vers 600, l’église est même laissée à l’abandon pendant quelque temps. L’ancien diocèse est rattaché à celui de Noyon, ville située cent cinquante kilomètres plus au sud.

Selon la deuxième Vie de saint Amand, celui-ci aurait rendu visite à Achaire, évêque de Noyon, avant de partir évangéliser le Nord. Il voulait obtenir son autorisation, laquelle lui a été promptement accordée, cette aide venant à point dans ce coin reculé et négligé du double diocèse. La première biographie du missionnaire affirme que ces contrées étaient habitées par un peuple barbare qui s’adonnait à des rites païens et au culte des idoles. S’agit-il d’un énième cliché hagiographique ou peut-on y déceler un fond de vérité? Difficile à dire.

Une terre de petits agriculteurs

Que nous apprend l’archéologie sur l’habitat dans la vallée de l’Escaut au nord de Tournai? Les noyaux urbains, traditionnels berceaux du christianisme primitif, y étaient absents. Les vici romains et les domaines ruraux avaient été en grande partie abandonnés au cours des siècles précédents. À partir du Vᵉ siècle, de petites exploitations agricoles ont fait de nouveau leur apparition près des rivières. Les nombreux toponymes germaniques de cette époque suggèrent qu’il s’agissait de migrants originaires du nord de l’Allemagne actuelle. Ceux-ci n’avaient probablement eu jusque-là que de très rares contacts avec la civilisation romaine, et encore moins avec le christianisme.

Amand baptisant des païens. Scène tirée d'un épisode de la série télé Het verhaal van Vlaanderen diffusée sur la chaîne publique flamande VRT.

Amand baptisant des païens. Scène tirée d'un épisode de la série télé Het verhaal van Vlaanderen diffusée sur la chaîne publique flamande VRT. © VRT

Depuis Elnone, Amand a embarqué sur sa «nacelle de l’Escaut» pour partir en quête des descendants de ces Germains. C’est tout naturellement qu’il a choisi ce mode de transport: voyager par voie d’eau était plus confortable que par voie terrestre, bien que l’Escaut, avec ses innombrables méandres, augmentait de beaucoup la durée du trajet. Par ailleurs, comme les populations étaient établies le long du fleuve, c’était la façon la plus simple de les atteindre.

Gand

Selon les biographies du saint, Amand aurait été particulièrement actif à Gand. La version la plus ancienne qualifie Gand de pagellum, mot qui semble désigner un bourg très modeste. La deuxième biographie élève Gandao au rang de pagus, ce qui en fait d’emblée le chef-lieu d’un (petit) comté, une situation qui semble davantage correspondre à l’époque de l’auteur qu’à celle d’Amand un siècle plus tôt. Jusqu’à présent, les archéologues n’ont guère trouvé de vestiges du VIIIe siècle dans l’ancien noyau urbain. Sur quelques affleurements sableux de la zone marécageuse, l’agriculture était pratiquée à faible échelle, mais cela devait se limiter, selon toute vraisemblance, à quelques fermes (non mises au jour).

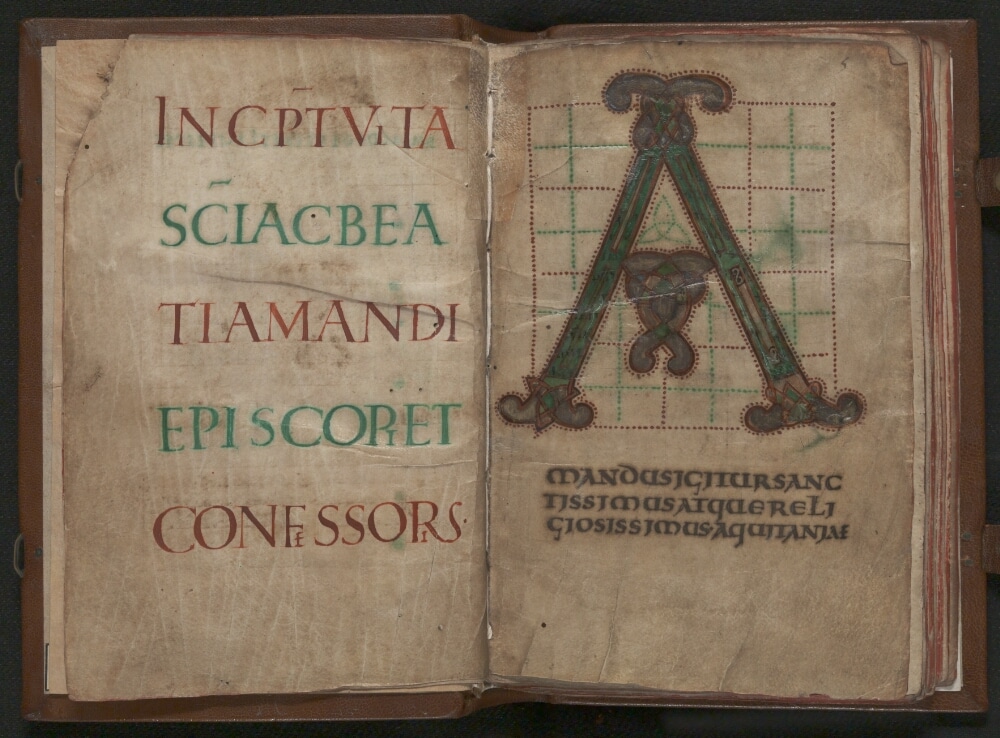

Page titre de Vita sancti Amandi, manuscrit du neuvième siècle

Page titre de Vita sancti Amandi, manuscrit du neuvième siècle© Universiteitsbibliotheek Gent

Les deux Vies relatent les expériences d’Amand à Gand: comment il a dû faire face à l’opposition farouche des païens, a été jeté dans le fleuve, s’est retrouvé seul, mais a fini par briser les résistances en accomplissant un miracle (la résurrection d’un mort). L’analyse des textes a démontré que ces histoires étaient en grande partie tirées de vies de saints antérieures. Elles en disent donc plus long sur l’image que l’on se faisait des missionnaires au VIIIe siècle que sur ce qui s’était réellement passé un siècle plus tôt.

Des notes sur des transactions foncières retrouvées dans un manuscrit du Xe siècle nous apprennent que le roi Dagobert possédait de vastes terres à Gand, dont les principales s’étendaient au nord de la future ville. Il a fait don d’une partie de ces domaines à Amand, qui y a construit une église comme à Elnone. Mais cela ne s’est pas arrêté là: le roi a fourni d’autres ressources au missionnaire, notamment de l’argent pour acheter un terrain à Gand sur lequel bâtir une deuxième église. Les deux églises sont devenues ensuite respectivement l’abbaye Saint-Pierre sur le Mont-Blandin (Blandijnberg) et l’abbaye Saint-Bavon, située juste en face du confluent de la Lys et de l’Escaut.

Des païens gantois jettent Amand dans l'Escaut. Miniature d'un manuscrit du XIIe siècle de la Vita Amandi.

Des païens gantois jettent Amand dans l'Escaut. Miniature d'un manuscrit du XIIe siècle de la Vita Amandi.© domaine public

Si l’on dispose de très peu de données concrètes, il semble irréfutable –compte tenu du récit de Jonas de Bobbio– qu’Amand a joué un rôle crucial dans la diffusion du christianisme dans le nord de la vallée de l’Escaut à partir d’Elnone/Saint-Amand-les-Eaux, et ce par la fondation d’églises. Au IXe siècle, l’abbaye d’Elnone possédait encore plusieurs terrains sur les rives de la Lys, de l’Escaut et de la Dendre. On peut supposer que ces biens provenaient de dons pieux de grands propriétaires terriens, soucieux d’épauler Amand dans son œuvre missionnaire.

Pour en savoir plus: Geert Berings, Hak om, die boom. Een verhaal van de kerstening in Vlaanderen, Ertsberg, Deurne, 2023.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.