Au début de l’ère moderne, il y avait chaque semaine une kermesse où faire la fête

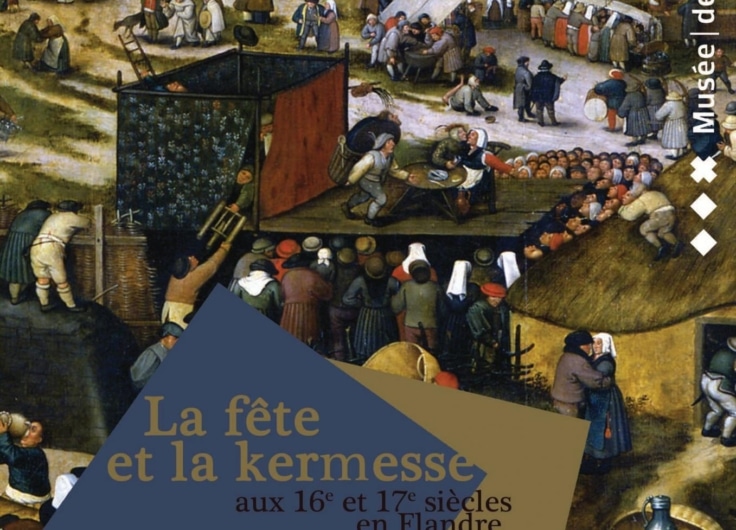

Joie intense, dévotion profonde, passion brûlante et violence brute… Pieter Brueghel l’Ancien et Pieter Balten ont dépeint des émotions débridées dans leurs tableaux de kermesses. Le Palais des Beaux-Arts de Lille consacre une exposition à ces festivités populaires dans les Pays-Bas méridionaux aux XVIe et XVIIe siècles. Mais que célébrait-on réellement lors de ces kermesses? Et comment se déroulaient-elles?

La fameuse Danse des paysans de Pieter Brueghel l’Ancien (Brabant, vers 1525-1569) met en lumière les réjouissances de la fête. On y voit des villageois danser au son joyeux de la cornemuse, tandis que d’autres se régalent de chopines de bière. L’ambiance est exubérante: les gens discutent et rient, et un homme et une femme s’enlacent et s’embrassent.

Pieter Brueghel l’Ancien, La Danse des paysans, vers 1568

Pieter Brueghel l’Ancien, La Danse des paysans, vers 1568© Kunsthistorisches Museum Vienne, objet n° GG_1059

Mais quel genre de fête voit-on réellement dans ces peintures? En quoi consistait exactement une telle kermesse au début de l’époque moderne? Dans le tableau de Bruegel, on ne voit pas seulement les toits des étals au loin, mais l’église aussi est bien visible à l’arrière-plan. Cela indique que la kermesse était à l’origine une célébration chrétienne. L’image pieuse et la cruche garnie de fleurs suspendues dans l’arbre soulignent le contexte religieux.

Pieter Brueghel le Jeune, Kermesse avec théâtre et procession, XVIIe siècle

Pieter Brueghel le Jeune, Kermesse avec théâtre et procession, XVIIe siècle© Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 6870

Ces fêtes populaires chrétiennes, célébrées dès le Moyen Âge, étaient organisées séparément des foires profanes et étaient étroitement liées aux jours dédiés aux saints patrons des paroisses. Les jours de kermesse, les paroissiens commémoraient la consécration de l’église paroissiale et sa dédicace à un saint, qui était désormais leur patron. La date de la kermesse variait donc d’une paroisse à l’autre, créant des traditions locales vivantes et des échanges avec les villes et les villages voisins.

Peter Bout, La foire au village, 1676

Peter Bout, La foire au village, 1676© Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4350

Les kermesses étaient célébrées aussi bien dans les villes que dans les campagnes et constituaient l’un des temps forts de l’année. Les cérémonies et les festivités rassemblaient la communauté tout entière: en premier lieu les habitants de la paroisse ou de la ville, mais aussi ceux des environs. En raison de cette multitude de célébrations, la kermesse était profondément ancrée dans la vie sociale et émotionnelle de la communauté. Comme au Moyen Âge, les motifs religieux, le statut social, le rayonnement culturel et l’expérience émotionnelle étaient étroitement liés

Le coup d’envoi et la messe

Le coup d’envoi officiel des festivités était donné non pas par un ecclésiastique, mais par un laïc –souvent le bedeau. C’est à lui que revenait l’honneur d’accrocher l’étendard de la kermesse. Il s’agissait d’un rituel visuel chargé d’émotion, loin d’être anodin. C’est pourquoi l’étendard est (presque) toujours représenté dans les peintures et les gravures d’une kermesse. Dans La Kermesse de la Saint-Georges de Pieter Brueghel l’Ancien, qui date d’environ 1560, il flotte fièrement tout au haut du clocher de l’église.

Le jour de la kermesse commençait par une eucharistie dans l’église paroissiale. Pour l’une des messes les plus importantes de l’année ecclésiastique, rien n’était laissé au hasard. Le rituel de la messe matinale stimulait tous les sens. Pour l’occasion, l’église était décorée de branches d’aubépine, de guirlandes de fleurs et de tableaux. Le prêtre portait une chasuble neuve ou fraîchement lavée, et les fidèles avaient eux aussi revêtu leurs plus beaux vêtements. Des bougies brûlaient partout et l’on stockait jusqu’à une livre d’encens en prévision du grand jour. Violons, serpents et orgues emplissent la salle de musique. Le caractère exceptionnel de l’office se manifestait aussi par la présence de plusieurs ecclésiastiques qui se joignaient à la célébration de la messe.

Pieter Brueghel l’Ancien, La Kermesse de la Saint-Georges, vers 1560

Pieter Brueghel l’Ancien, La Kermesse de la Saint-Georges, vers 1560© Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 644

Les gens venaient de loin pour assister à la kermesse, parfois au détriment de leur propre paroisse. Il arrivait même que l’affluence entraîne une pénurie d’hosties. La kermesse n’était pas seulement un jour de fête où l’on pouvait gagner des indulgences, c’était aussi l’occasion de recevoir des parents ou même de procéder à la récolte. Tout le monde ne se rendait donc pas à la messe: certains préféraient travailler ou boire une chopine de bière à l’auberge.

Le curé avait tout intérêt à adapter le rituel à ses paroissiens et aux nombreux invités venus d’ailleurs. Pour ce faire, il pouvait, par exemple, impressionner pendant le sermon en se plaçant au milieu du peuple, en forçant sur l’intonation et en recourant à des gestes théâtraux. Certains sermons de foire étaient de véritables œuvres d’art, adaptées à l’actualité et au mode de vie. L’un des curés rappelait aux personnes présentes que la kermesse commémorait l’inauguration de l’église, alors qu’elles y voyaient plutôt un moment de lâcher-prise entre deux travaux.

La procession

La messe matinale était suivie d’une procession destinée à renforcer la dévotion envers le saint patron et à honorer Dieu. C’était le moment religieux le plus visible de la journée et il dépassait de loin l’intérêt local.

Le cortège était composé de représentants de l’ensemble de la paroisse ou de la ville. Ils défilaient dans les rues ou autour du village en priant et en chantant pour remercier Dieu et lui demander de l’aide. C’était un spectacle sonore, avec de la musique jouée par des musiciens engagés par les guildes d’archers, l’église et l’administration municipale. L’ordre de la procession était souvent fixé depuis des siècles, les places principales étant réservées autour du Saint-Sacrement, de l’image pieuse ou d’une relique. De nombreux laïcs participaient également à la procession: les écoliers et les guildes d’archers, ainsi que, dans les villes, des associations d’artisans, par exemple. Les archers apparaissaient en costume d’apparat, avec tambours, musique et tirs de joie.

Pieter Balten, Une représentation de la farce “Een cluyte van Plaeyerwater” dans une kermesse flamande, 1540-1598. Dans la procession telle que Balten la représente, la statue du saint patron et celle de la Vierge sont promenées. Dans la suite, on distingue un enfant déguisé en ange. La procession est ouverte par des archers en tenue d’apparat et munis d’arbalètes.

Pieter Balten, Une représentation de la farce “Een cluyte van Plaeyerwater” dans une kermesse flamande, 1540-1598. Dans la procession telle que Balten la représente, la statue du saint patron et celle de la Vierge sont promenées. Dans la suite, on distingue un enfant déguisé en ange. La procession est ouverte par des archers en tenue d’apparat et munis d’arbalètes.Rijksmuseum Amsterdam, objet n° SK-A-2554

Le Saint-Sacrement était transporté dans un ostensoir sous un dais en tissu, porté par les marguilliers ou des enfants du pays. Les statues de la Vierge étaient portées par de jeunes femmes. Ces statues de saints et de la Vierge occupaient une place centrale, tant sur le plan spirituel qu’émotionnel. Elles étaient richement ornées de couronnes et d’atours, même dans les petites paroisses, ce qui montre à quel point la vénération était enracinée dans la communauté locale. Ces statues servaient sans doute durant plusieurs générations, voire plusieurs siècles. En effet, les sources historiques ne recèlent guère de traces de grands investissements dans la fabrication de nouvelles statues.

Circumambulations urbaines (ommegangs)

Les paroissiens participaient à la conception et à la fabrication des costumes des figurants tels que les anges, les géants et les animaux fabuleux transportés dans certaines processions. Les géants étaient peut-être les attractions les plus célèbres et les plus populaires. Les gens ordinaires contribuaient à la construction et à l’entretien des géants, avec lesquels ils se sentaient liés. Certaines têtes de géants, façonnées en papier mâché, ont été conservées et sont encore exposées aujourd’hui. Les plus beaux spécimens se trouvent à Anvers: le Museum aan de Stroom (MAS) abrite les têtes du géant forain Druon Antigoon (1534-1535) et de Pallas Athéna (1765). Il existait également des figures circumambulatoires qui interagissaient directement avec le public. L’exemple le plus célèbre est celui de la baleine qui crachait de l’eau, comme c’était le cas à Anvers et à Nieuport. Ces baleines étaient portées dans le cortège par les pêcheurs locaux.

Alexander Casteels l'Ancien, L'ommegang sur la Grand-Place d'Anvers, ca. 1680-1716

Alexander Casteels l'Ancien, L'ommegang sur la Grand-Place d'Anvers, ca. 1680-1716© Museum aan de Stroom Antwerpen

Dans les campagnes, la procession se déroulait à une échelle plus réduite et généralement sans figures circumambulatoires, mais elle n’en était pas moins importante: l’absence d’autres formes de divertissement dans certaines paroisses rurales faisait de la procession l’un des temps forts de l’année. En outre, la taille réduite de ces communautés permettait aux paroissiens de contribuer à la préparation et à l’exécution de la procession, et d’y ajouter leurs propres touches de décoration et de costumes.

Le banquet de midi

La procession était suivie de banquets au cours desquels les paroissiens et leurs invités mangeaient et buvaient tout leur soûl –chez eux ou dans une auberge. Aux XVIe et XVIIe siècles, la visite d’une kermesse s’accompagnait invariablement de retrouvailles avec la famille, les amis, les voisins et les connaissances. La sociabilité et la fraternisation étaient des valeurs fondamentales de la kermesse catholique.

L’invitation d’étrangers symbolisait le fait que la kermesse était le moment idéal pour partager la joie. Le partage d’un repas et d’un gobelet de vin ou d’une chopine de bière symbolisait la solidarité mutuelle, et la consommation en commun d’un banquet somptueux et savoureux et de litres de bière et de vin donnait lieu à une ambiance conviviale, à des scènes joyeuses et à de bons souvenirs. Tous les paroissiens, clercs ou laïcs, y participaient.

Détail de Pieter Brueghel le Jeune, Kermesse avec théâtre et procession, XVIIe siècle

Détail de Pieter Brueghel le Jeune, Kermesse avec théâtre et procession, XVIIe siècle© Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 6870

Le plaisir post-méridien et vespéral

Les repas, les boissons, les danses et les jeux de hasard se poursuivaient tout au long de la journée et de la nuit, plongeant les fêtards dans l’exaltation et l’ivresse. Des jeux populaires se déroulaient dans les rues, sur les places et dans les auberges, qui étaient autant de lieux de réjouissances. Néanmoins, la consommation excessive d’alcool et les jeux de hasard seront régulièrement critiqués au XVIe siècle, tant dans la littérature moralisatrice que dans les ordonnances urbaines. La violation du repos obligatoire les jours de kermesse, la violence, la vantardise et le gaspillage dans les auberges étaient fermement condamnés. À partir du XVIIe siècle, les critiques émanent surtout du haut clergé, tandis que les curés ne semblent guère s’en préoccuper et n’étaient pas les derniers à prendre part aux festivités une fois la partie cérémonielle terminée.

Les auberges étaient régies par un code de conduite tacite, dans lequel la consommation excessive d’alcool –tant qu’elle ne conduisait pas à une violence verbale ou physique extrême– était considérée comme virile et sociable, et comme une aide à l’humour et à l’amitié.

Jean Théodore de Bry d’après une gravure de Gillis van Breen et d’après un dessin de Karel van Mander, Couple de paysans ivres, 1596. Cette œuvre montre que l’ivresse était nettement associée à la kermesse, mais l’église avec l’étendard de kermesse à l’arrière-plan indique que les gens étaient également conscients des origines chrétiennes de cette joyeuse fête populaire.

Jean Théodore de Bry d’après une gravure de Gillis van Breen et d’après un dessin de Karel van Mander, Couple de paysans ivres, 1596. Cette œuvre montre que l’ivresse était nettement associée à la kermesse, mais l’église avec l’étendard de kermesse à l’arrière-plan indique que les gens étaient également conscients des origines chrétiennes de cette joyeuse fête populaire.© Rijksmuseum Amsterdam, objet n° RP-P-BI-5221

Dans de nombreuses localités, les autorités civiles locales organisaient, souvent à la demande de la population, des jeux et des compétitions sportives, telles que des tournois de tir à l’arc et d’escrime, pour lesquels elles attribuaient également des prix. Subventionner les sports et les jeux était une manière créative d’offrir des divertissements et d’attirer des gens de loin, ce qui permettait d’alimenter les caisses locales. Ces compétitions ne servaient donc pas seulement à divertir, mais contribuaient aussi au prestige politique du village ou de la ville, formaient les participants à des compétences physiques, consolidaient les liens sociaux au sein de la communauté et rapportaient de l’argent.

Le paysage culturel de la période foraine comprenait diverses formes de divertissement et d’activités sociales. La rhétorique théâtrale, populaire depuis le XVIe siècle, était parfois complétée par des pièces des Jésuites et d’autres ordres religieux.

La kermesse aux XVIIe et XVIIIe siècles

Pendant la Réforme et la Révolte au XVIe siècle, de nombreuses kermesses seront restées inscrites au calendrier mais deviendront la cible des moqueries des protestants. Aussi, en raison des conditions de guerre, elles seront régulièrement annulées et reportées.

Après le Concile de Trente (1545-1563) et pendant la Réforme catholique dans les Pays-Bas habsbourgeois, l’ancienne tradition reprendra de la vigueur, et au début du XVIIe siècle, la kermesse sera revenue en force. Le nombre de processions religieuses augmentera de nouveau rapidement. Quelques grandes processions et ommegangs se transformeront en célébrations qui mobiliseront toute une ville –les plus célèbres étant celles d’Anvers, de Mons, de Bruges, de Bruxelles et de Louvain.

Toutes les processions foraines, en ville comme à la campagne, prendront forme de la même manière, malgré les différences de taille. Et partout dans les Pays-Bas habsbourgeois, les kermesses seront célébrées presque tout au long de l’été, de Pâques à la mi-novembre.

Tout au long du XVIIe siècle également, les Pays-Bas habsbourgeois ont connu des guerres périodiques qui ont vidé les coffres de nombreux villages et villes. Ces circonstances –surtout dans la seconde moitié du XVIIe siècle– n’ont toutefois eu qu’un impact relativement mineur sur l’organisation des kermesses. Après chaque guerre, les dépenses pour les kermesses augmenteront de nouveau très rapidement. Au XVIIIe siècle, la popularité des kermesses ne sera jamais démentie.

En raison de la forte expérience sensorielle et de la nature affective de la kermesse en tant que rituel catholique vécu en commun, la tradition s’est profondément ancrée dans la mémoire collective de l’humain du début de l’ère moderne.

D’après Emma D’haene, Blije kermisdagen. Feesten in de Spaanse en Oosternijkse Nederlanden (1500-1800), éditions Sterk & de Vreese, 2025.

L’exposition Fêtes et célébrations flamandes, Brueghel, Rubens, Jordaens… est présentée au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu’au 1ᵉʳ septembre 2025.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.