Vers un retour du 8 mai férié en Belgique pour commémorer la Résistance?

Aux Pays-Bas, les 4 et 5 mai sont des jours de commémoration importants: tout le pays y célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération de l’occupation allemande. En Belgique, ces journées de mai n’ont jamais donné lieu à de grandes festivités. Toutefois, depuis quelque temps, on constate une mobilisation pour faire à nouveau du 8 mai un jour férié. Et le regain d’intérêt pour la mémoire de la Résistance n’est pas étranger à cet appel.

Pour le Néerlandais lambda, l’absence en Belgique de toute commémoration le 5 ou 8 mai doit sembler bien étrange. En effet, chez nos voisins du Nord, il serait impensable de ne pas célébrer le Bevrijdingsdag (Jour de la Libération), qui marque la capitulation allemande dans leur pays. Pourquoi n’est-ce pas le cas en Belgique? Il est tentant d’en chercher les raisons dans les différences notables qui opposent les deux pays en matière de culture mémorielle. Et, certes, là ne réside qu’une partie de l’explication.

Pour les Néerlandais, il serait impensable de ne pas célébrer le Bevrijdingsdag (Jour de la Libération), qui marque la capitulation allemande dans leur pays.

Pour les Néerlandais, il serait impensable de ne pas célébrer le Bevrijdingsdag (Jour de la Libération), qui marque la capitulation allemande dans leur pays.© Wikimedia Commons

Après 1945, le pouvoir politique néerlandais met à profit l’expérience de la Seconde Guerre mondiale pour renforcer l’unité nationale. En Belgique, c’est le contraire qui se produit. Le projet de nation belge sort de toute façon très affaibli du conflit et, à l’inverse des Pays-Bas, l’État belge décide plutôt de déléguer les commémorations à des acteurs privés et aux autorités locales.

Ainsi, l’idée de créer un nouveau musée belge sur les deux guerres mondiales est aussitôt rejetée en 1945. On continue à accorder une place centrale à la culture mémorielle autour de la Grande Guerre, en confirmant le 11 novembre –devenu jour férié en 1922– comme principale journée du souvenir à l’échelle nationale. Il ne s’agit pas tant d’une stratégie mûrement réfléchie que d’une solution de facilité. En 1945, les cérémonies patriotiques commémorant la Première Guerre mondiale ont déjà perdu une grande partie de leur panache, en particulier en Flandre, où le pèlerinage de l’Yser avait vu le jour en tant que célébration parallèle. Autrement dit, les commémorations de la Seconde Guerre mondiale se greffent sur une culture mémorielle existante, mais déjà quelque peu désuète à l’époque. Le nouveau Mémorial national à l’ancien camp de concentration de Breendonk s’inscrit dans le prolongement d’une culture militaire du souvenir déjà en place.

Des enfants grimpent sur un char allié lors de la libération d’Anvers en septembre 1944

Des enfants grimpent sur un char allié lors de la libération d’Anvers en septembre 1944 © CegeSoma / Archives de l’État en Belgique

Contrairement aux Pays-Bas, l’héritage de la Résistance en Belgique n’est pas à même de fonder un nouvel ordre moral. Au contraire, ce mouvement présente bien vite des fissures internes qui le tiennent à l’écart des commémorations. Symptomatique à cet égard est le sort dévolu au monument national à la Résistance, inauguré le 8 mai 1955 dans le parc d’Avroy à Liège. Destiné à être pour la Seconde Guerre mondiale ce que représentait la tombe du Soldat inconnu à Bruxelles pour la Première Guerre mondiale, il ne suscite dès le départ qu’un intérêt social très limité.

Nul besoin d’aller chercher très loin les causes de cette indifférence. Plus important encore que l’absence d’une culture mémorielle nationale en Belgique est le fait que la majeure partie du pays a été libérée les 3 et 4 septembre 1944. Or les autorités locales, principaux organisateurs des commémorations à l’issue du second conflit mondial, entendaient surtout fêter leur propre libération. Ces célébrations voient le jour dès septembre 1945. En raison de leur lien direct avec le moment de la libération, ces journées de septembre emportent plus naturellement l’adhésion. Les cercles de vétérans et d’anciens résistants donnent, eux aussi, la préférence au mois de septembre pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Fêter la Libération en septembre apparaît donc dès le départ comme un choix beaucoup plus logique, et l’État belge n’a ni la volonté politique ni la force d’y changer quoi que ce soit.

Le monument national à la Résistance, dans le parc d’Avroy à Liège, devait devenir pour la Seconde Guerre mondiale ce que la tombe du Soldat inconnu de Bruxelles représente pour la Première Guerre mondiale. Mais dès son inauguration le 8 mai 1955, il ne suscite qu’un intérêt social très limité.

Le monument national à la Résistance, dans le parc d’Avroy à Liège, devait devenir pour la Seconde Guerre mondiale ce que la tombe du Soldat inconnu de Bruxelles représente pour la Première Guerre mondiale. Mais dès son inauguration le 8 mai 1955, il ne suscite qu’un intérêt social très limité.© Wikimedia Commons

Si le 8 mai 1945 est quand même devenu un jour férié en Belgique, cela tient avant tout au souhait de s’aligner, pour des motifs stratégiques, sur la culture mémorielle des alliés de l’OTAN. Mais cet anniversaire ne donnera jamais lieu à de grandes festivités. Dans les années 1950 et 1960, les écoles et certaines administrations sont fermées le 8 mai, mais aucune célébration importante n’est organisée. Lorsque le gouvernement Tindemans décide, en 1974, de supprimer le 8 mai de la liste des jours fériés pour réaliser des économies, il ne rencontre guère d’opposition. Et quand le gouvernement Martens abolit officiellement ce jour férié en 1983, cette décision ne suscite à nouveau que des protestations peu médiatisées de la part d’anciens combattants.

Un trou dans la mémoire collective

Si la Belgique n’a donc jamais connu de tradition mémorielle autour du 8 mai, on constate cependant, depuis 2022, une mobilisation sociale qui ne manque pas de surprendre. Au sein de la société civile, des organisations telles que la FGTB (syndicat socialiste) et la CSC (syndicat chrétien), 11.11.11 et la Ligue des droits humains, se sont unies dans la «Coalition 8 mai» pour réclamer que cette date redevienne un jour férié officiel en Belgique. Elles peuvent en outre compter sur le soutien de personnalités culturelles et universitaires. Ainsi, le 8 mai 2023, l’historien et recteur de l’université d’Anvers Herman Van Goethem plaidait en faveur de la réintroduction de ce jour férié.

Singulièrement, cette coalition est avant tout une initiative flamande. En effet, ce mouvement social est indissociable du regain d’intérêt constaté ces dernières années en Flandre pour la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. L’association flamande Helden van het verzet (Héros de la Résistance), fondée en 2023, incarne cet engouement. Et ce, en vif contraste avec l’image résolument négative de la Résistance qui avait dominé dans ces contrées durant des décennies. Deux questions se posent: pourquoi cette mobilisation se produit-elle maintenant et quelles sont les chances que son appel soit entendu?

Des résistants de Malines se font photographier lors de la cérémonie marquant le premier anniversaire de la libération de la ville, le 2 septembre 1945.

Des résistants de Malines se font photographier lors de la cérémonie marquant le premier anniversaire de la libération de la ville, le 2 septembre 1945.© Collection privée Josette Nackaerts

Penchons-nous sur quelques éléments spécifiques pour tenter d’expliquer cet appel à célébrer le 8 mai et ce regain d’intérêt pour la Résistance. On peut tout d’abord citer la série à succès Kinderen van het verzet (Enfants de la Résistance), diffusée sur la chaîne VRT-Canvas en 2019, dans laquelle apparaissait d’ailleurs l’initiatrice de la Coalition 8 mai, Ellen De Soete. Une autre indication est la parution, en 2020, de l’ouvrage Papy était-il un héros? qui se veut un guide de recherche sur la Résistance. Enfin, on notera l’accueil très favorable réservé aux activités de l’asbl Helden van het verzet (Héros de la Résistance) depuis 2024. L’association a même contribué à la création, l’année dernière, d’une chaire Sporen van het verzet (Traces de la Résistance) à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Néanmoins, de telles initiatives ne peuvent être couronnées de succès que si elles s’inscrivent dans un contexte propice. Et ce contexte, selon moi, correspond à une phase de transition dans la mémoire collective en Flandre.

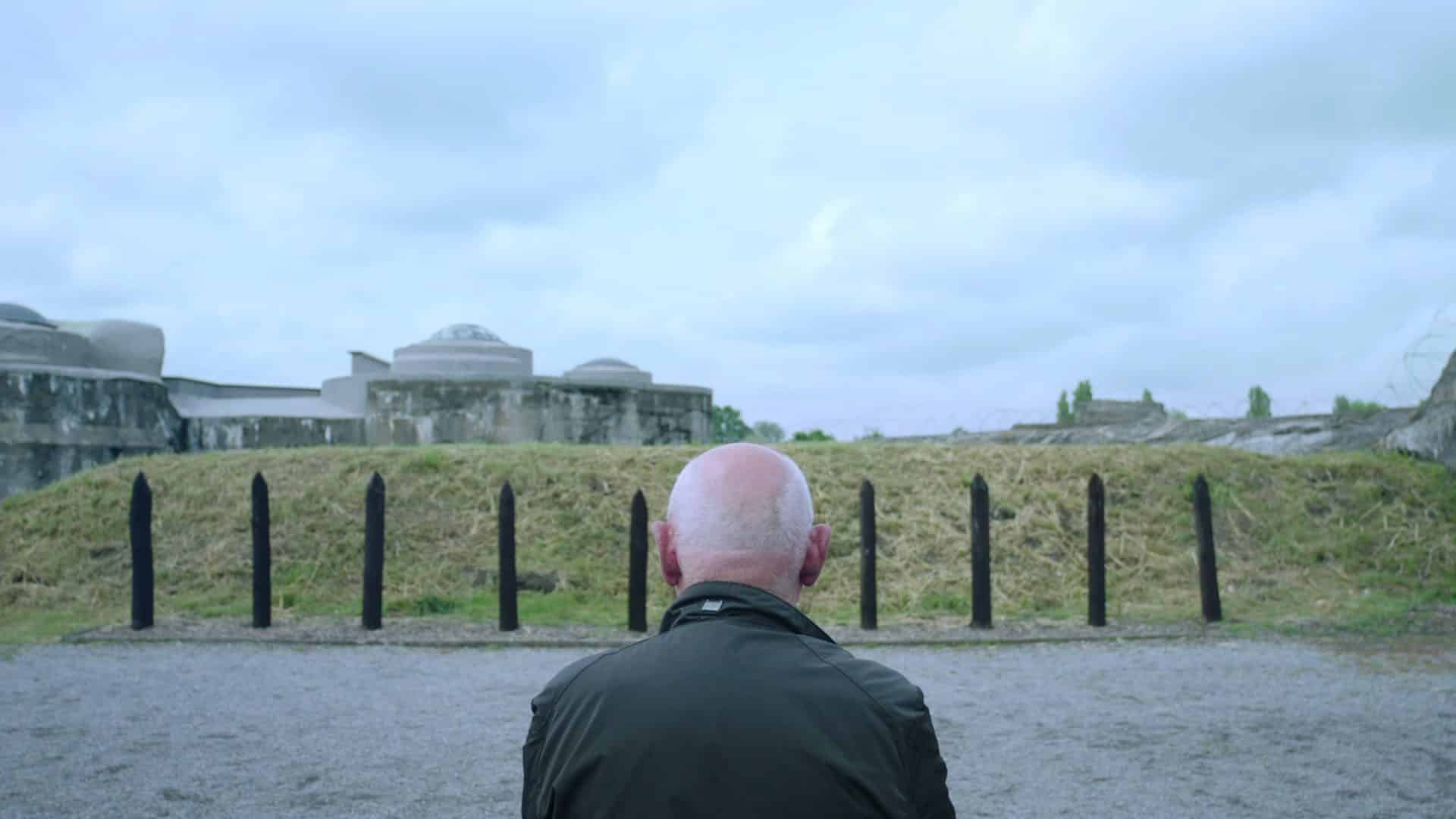

Un témoin de la série télévisée de la VRT Kinderen van het verzet (Enfants de la Résistance) au fort de Breendonk

Un témoin de la série télévisée de la VRT Kinderen van het verzet (Enfants de la Résistance) au fort de Breendonk© VRT

Entre 1991 et 2015, la mémoire collective a opéré un virage à cent quatre-vingts degrés. En 1991, la victoire électorale du parti d’extrême droite Vlaams Blok (aujourd’hui Vlaams Belang) a contraint les milieux catholiques et flamingants de Flandre à se montrer moins indulgents envers la collaboration. En 1995, lors des commémorations marquant le cinquantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, un nouveau thème a soudain accaparé le devant de la scène: les droits humains.

En 1998, le débat sur l’amnistie des collaborateurs en Belgique et en Flandre s’est conclu par l’adoption du décret Suykerbuyk. Ce décret flamand visait notamment à apporter un soutien financier aux collaborateurs condamnés ou sanctionnés, plaçant ces «victimes de la répression» sur un pied d’égalité avec les prisonniers politiques, par exemple. Approuvé avec le soutien de l’ancien Vlaams Blok, le décret a toutefois été annulé par la Cour d’arbitrage. Ce débat a conduit indirectement à la résolution flamande du 20 mars 2002, qui rejette sans équivoque toute justification de la collaboration ainsi que le traitement égal des collaborateurs condamnés et des victimes du régime nazi.

Le plaidoyer actuel en faveur du 8 mai comme nouveau jour férié s’inscrit dans une politisation de l’héritage de la Seconde Guerre mondiale

En 2001, le ministre flamand Johan Sauwens a d’ailleurs été contraint de démissionner pour avoir assisté à une réunion d’anciens combattants du front de l’Est. Dix ans plus tôt, il s’en serait tiré sans problème, mais la mentalité avait entretemps évolué en Flandre. En 2012, un nouveau musée flamand sur la Shoah et les droits humains ouvrait ses portes à la caserne Dossin. Et, trois ans plus tard, Bart De Wever, actuel Premier ministre de la Belgique, alors président de la N-VA –premier parti nationaliste flamand–, se distanciait clairement de la collaboration des nationalistes flamands pendant la Seconde Guerre mondiale.

Entre 1995 et 2015, le discours dominant en Flandre s’est complètement effondré, sans toutefois céder la place à une nouvelle interprétation globale. Ce trou dans la mémoire collective crée aujourd’hui un espace pour une nouvelle quête sociale de sens. Et c’est précisément dans cet espace libéré que peut émerger avec force l’appel à honorer la Résistance et, par extension, à instituer un jour férié le 8 mai.

Une nouvelle lutte pour la mémoire

Les chances que ce plaidoyer en faveur d’un nouveau jour férié soit entendu dépendent en fin de compte des décideurs politiques. Cette revendication se heurte à au moins deux grands obstacles. Tout d’abord, la célébration du 8 mai n’a jamais connu de réelle tradition en Belgique ou en Flandre. Il faudrait en quelque sorte l’inventer en s’employant à susciter l’intérêt de la population. Mais, l’initiative bute également contre des dissensions politiques. Le 19 octobre 2024, j’opinais dans le journal De Standaard que la Coalition 8 mai reflète par trop une logique de querelle partisane. Dès le 21 octobre, l’association réagissait en soulignant sa nature pluraliste. Pourtant, on peut difficilement nier que cette mobilisation sociale est surtout le fait de la gauche progressiste, et que cette partialité menace de placer ce jour férié au cœur de la mêlée politique. Le parti conservateur de droite N-VA a entretemps procédé à sa propre évaluation.

Lors d’une discussion au sein d’une commission parlementaire flamande, le 16 mars 2023, le ministre-président flamand N-VA de l’époque, Jan Jambon, et le chef du Vlaams Belang, Filip Dewinter, se sont tous deux opposés à ce nouveau jour férié. Jambon s’est dit en faveur des traditions locales qui préfèrent généralement fêter la Libération en septembre. Moins diplomatique, De Winter a fait explicitement référence au Parti du Travail de Belgique (PTB) communiste, qui présente les Partisans armés comme des champions de la liberté et de la démocratie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces deux leaders nationalistes flamands recourent donc à des arguments distincts pour manifester leur réprobation à l’égard d’un discours sur le 8 mai dominé par la gauche.

Une parade de libération en 1945 à Oostvleteren, en Flandre-Occidentale. Une culture locale du souvenir a rapidement émergé après la guerre, les villes et les villages célébrant et commémorant leur propre libération en septembre ou en octobre.

Une parade de libération en 1945 à Oostvleteren, en Flandre-Occidentale. Une culture locale du souvenir a rapidement émergé après la guerre, les villes et les villages célébrant et commémorant leur propre libération en septembre ou en octobre.© CegeSoma

En octobre 2024, une commission de la Chambre fédérale a examiné un projet de résolution visant à commémorer plus amplement la Résistance en Belgique. L’une des propositions concrètes était de faire du 8 mai un jour férié national. Le président du groupe N-VA, Theo Francken, s’y est opposé, estimant que cette date pourrait être récupérée par les communistes. Il a suggéré de commémorer plutôt le 9 novembre 1989, date de la chute du mur de Berlin, dans le cadre de la «lutte contre le communisme». La commission parlementaire semblait être d’accord, en octobre 2024, pour ne pas faire du 8 mai un jour férié officiel, mais tout au plus un «jour de commémoration». Finalement, la discussion a été ajournée.

On le voit, le plaidoyer actuel en faveur du 8 mai comme nouveau jour férié s’inscrit pleinement dans une bonne vieille tradition belge: la politisation de l’héritage de la Seconde Guerre mondiale. Le risque est réel qu’une telle journée de commémoration célébrée le 8 mai en Belgique obtienne l’adhésion d’une partie de la société tout en étant expressément rejetée par une autre. On est donc encore loin d’avoir atteint un large consensus, à l’échelle belge ou flamande, pour instituer ce nouveau jour férié…

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.