70 ans de cinéma flamand à la Cinémathèque française de Paris

La Cinémathèque française invite le public à une jolie découverte des productions de la Flandre avec un cycle de huit films, des Mouettes meurent au port (1955) à Any Way the Wind Blows (2003). Ce panorama passionnant du septième art flamand sur soixante-dix ans est présenté du 5 au 9 mars 2025. Rencontre avec Wouter Hessels, historien de cinéma, enseignant, véritable francophile dans l’âme, et programmateur d’«Une certaine histoire du cinéma flamand».

Comment est née l’idée de ce cycle intégré à la 12ᵉ édition du Festival de la Cinémathèque française?

Les Français connaissent le cinéma belge francophone, comme celui des frères Dardenne, de Chantal Akerman et d’André Delvaux, mais peu le cinéma flamand. Les plus cinéphiles peuvent également connaître Harry Kümel à travers Les lèvres rouges et Malpertuis. Mais pour moi, le point de départ de ce cycle commence avec ce très beau film noir qui marque le début d’un cinéma de prestige international: Les mouettes meurent au port (1955) réalisé par un trio de cinéphiles et d’autodidactes.

Wouter Hessels

Wouter Hessels© Marieke Eggermont

Roland Verhavert était un critique de cinéma et programmateur à la télévision publique flamande. Ivo Michiels était un romancier, qui a fait ses débuts juste après la Seconde Guerre mondiale, influencé par l’existentialisme français. Rik Kuypers était le seul à avoir un peu d’expérience dans le cinéma expérimental.

Au milieu du XXe siècle, le cinéma flamand produisait essentiellement des comédies populaires et des films de farce avec des vedettes locales. Ils étaient amusants, mais sans aucune ambition filmique, artistique et esthétique. Le trio a eu envie de réaliser une œuvre pour l’international. Les mouettes meurent au port est devenu le premier long métrage de fiction belge et flamand à figurer en sélection officielle au Festival de Cannes. Il met en vedette quatre grands acteurs du théâtre anversois, avec en tête de cortège Julien Schoenaerts, considéré comme le Marlon Brando du cinéma flamand.

Image tirée du film Les Mouettes meurent au port, Ivo Michiels, Rik Kuypers, Roland Verhavert, 1955

Image tirée du film Les Mouettes meurent au port, Ivo Michiels, Rik Kuypers, Roland Verhavert, 1955© DR

Outre sa sélection au Festival de Cannes, quelle avancée majeure a-t-il suscité sur la scène cinématographique pour que vous l’ayez mis au programme?

Sa qualité. J’ouvre ma conférence en présentant un fragment de plusieurs farces avant la séance, qui dépeignaient le cinéma flamand. Pour la première fois, Les mouettes meurent au port dépasse le cadre de tout ce qui se faisait jusqu’alors, s’inspirant de Sur les quais avec Marlon Brando. Les trois réalisateurs en ont fait une œuvre cosmopolite où quatre langues sont parlées: le néerlandais, le français, l’allemand, l’anglais. On y découvre les plus belles images du port d’Anvers, by day and by night, et son activité dynamique, mais aussi le silence et le non-dit. Julien Schoenaerts incarne un antihéros, appelé «l’étranger». Il n’a donc pas de nom et veut s’enfuir après avoir commis un crime. L’esthétique, le style et la musique jazz, conçue par un musicien anversois, mort prématurément, marquent un point de rupture dans le cinéma flamand.

La séance devait être présentée à Paris par son fils, l’acteur Matthias Schoenaerts…

Julien Schoenaerts en 1964

Julien Schoenaerts en 1964© F.N. Broers / Anefo - Nationaal Archief

Oui, hélas, il n’a pas pu se libérer pour des raisons de tournage. C’est dommage, car il est important dans ce cycle. On peut le voir dans Any Way the Wind Blows (2003), mais aussi dans Daens (1992) de Stijn Coninx et Meisje (2002) de Dorothée Van Den Berghe. De père en fils, ces deux acteurs sont les plus charismatiques du théâtre et du cinéma flamands. Le 30 août prochain marque d’ailleurs le centenaire de la naissance de Julien Schoenaerts. L’année dernière, le monde a célébré les cent ans de Marlon Brando (1924-2004) et de Marcello Mastroianni (1924-1996), la Cinémathèque belge devrait peut-être en faire autant avec Julien Schoenaerts (1925-2006).

Le film est d’ailleurs projeté en copie 35 mm…

Oui, c’est une œuvre clé dans l’histoire du cinéma flamand. Je présente le film dans sa copie d’origine, qui n’est donc pas restaurée. Je suis à la recherche de fonds pour lancer plusieurs restaurations importantes, avec d’autres œuvres de Julien Schoenaerts.

Matthias Schoenaerts était également invité à présenter Any Way the Wind Blows (2003) de Tom Barman. Il sera finalement remplacé par le réalisateur. Quelle est la place de cette œuvre dans cette sélection?

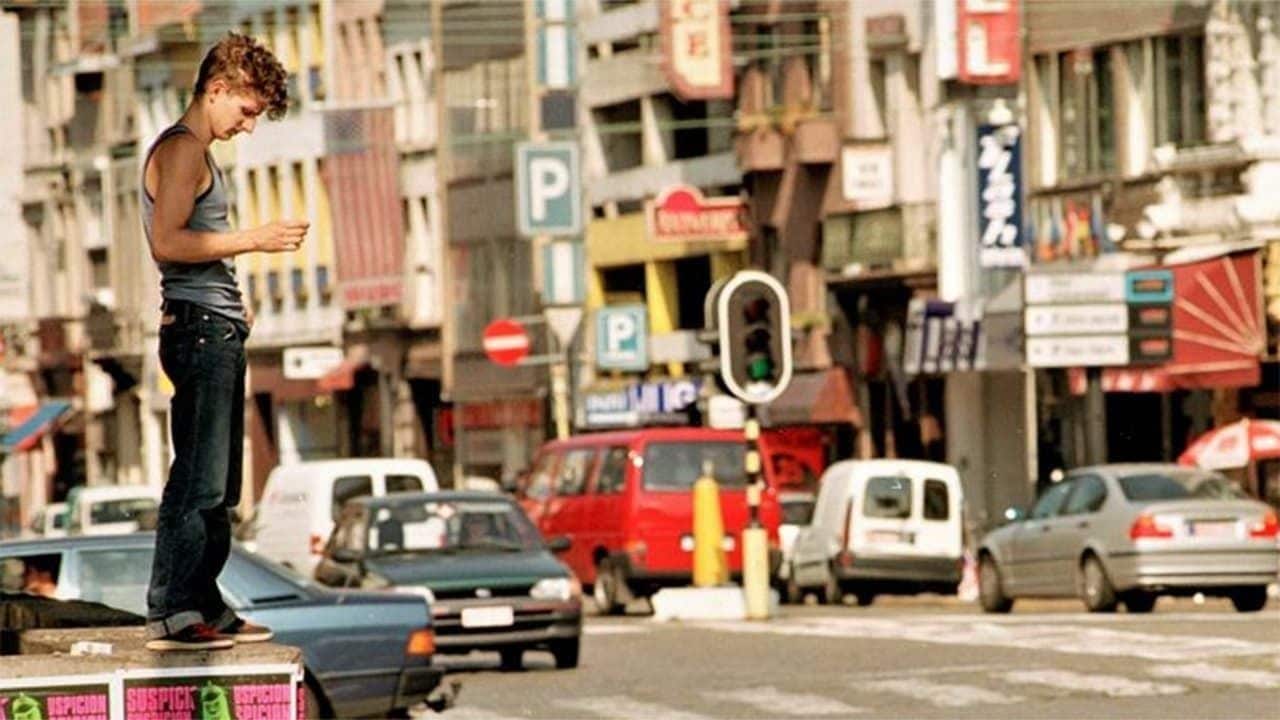

Il était important pour moi de dresser un premier panorama, de 1955 à 2003, c’est-à-dire jusqu’à la fondation du VAF, le Fonds audiovisuel flamand, avec Any Way the Wind Blows. Ce film est également l’un des premiers qui montre le talent cinématographique, poétique et musical de Tom Barman. Le scénario s’extrait de la narration linéaire et chronologique, avec huit personnages s’entrecroisant dans la ville d’Anvers au rythme de la musique jazz et de celle composée par Tom Barman.

Image tirée d'Any Way the Wind Blows, Tom Barman, 2003

Image tirée d'Any Way the Wind Blows, Tom Barman, 2003 © DR

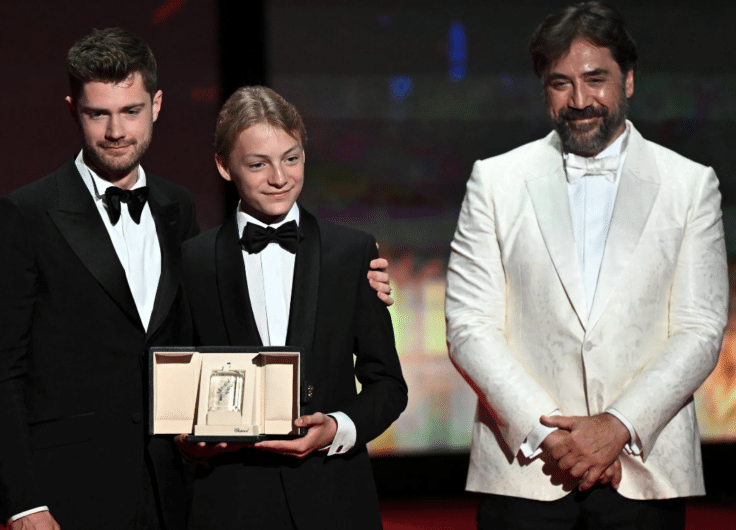

Cette œuvre de cœur inaugure la «Vague flamande». Le passage au XXIe siècle marque le début de jeunes talents récompensés par des prix internationaux. 2022 en a été l’apothéose, avec deux métrages au palmarès du Festival de Cannes: Close de Lukas Dhont (Grand Prix) et Les huit montagnes de Felix van Groeningen (Prix du Jury). Ce n’était jamais arrivé! En 2003, Any Way the Wind Blows ouvre ainsi la porte à ces nouveaux prodiges.

Malpertuis d’Harry Kümel (1972) est le film le plus international de la sélection, avec Mathieu Carrière, Susan Hampshire, Orson Welles, Michel Bouquet et Jean-Pierre Cassel. Le réalisateur présente lui-même la séance. Que pouvez-vous nous confier sur son importance dans ce cycle?

Je voulais absolument Harry Kümel dans la programmation. Au cours des années 1970, le cinéma flamand a vu apparaître des adaptations de la littérature «Heimat». Il s’agit d’un type de roman, né en Allemagne à la fin du XIXe siècle, qui fait l’éloge du monde paysan. Ces productions sont fortes en identité, mais ne travaillent pas l’esthétique. À cette époque, Harry Kümel était déjà un esthète, s’inspirant de Luchino Visconti et de Josef von Sternberg. Il ne s’intéressait pas au cinéma paysan et voulait travailler en coproduction avec différents pays. Il a réussi.

Image tirée de Malpertuis, Harry Kümel, 1972

Image tirée de Malpertuis, Harry Kümel, 1972 © DR

Les Lèvres rouges et Malpertuis, issus du cinéma fantastique, sont devenus cultes à l’international. Je présente Malpertuis en copie restaurée et dans sa version flamande, montée par Harry Kümel lui-même, car il n’était pas content des versions françaises et anglaises. C’est la raison pour laquelle je lui rends hommage. Tous ceux de sa génération sont morts, hormis Pierre Drouot. Harry Kümel est aussi celui qui a demandé la création d’un fonds de soutien au cinéma flamand, même s’il n’en a pas profité. Depuis 2003, le VAF se tourne essentiellement vers les jeunes talents. J’essaie ainsi de concilier trois générations. Mon prochain cycle sera dédié à la «Vague flamande», avec Lukas Dhont et Felix van Groeningen.

Trois autres films sont également au programme: L’homme au crâne rasé (1965) d’André Delvaux, Daens (1992) de Stijn Coninx et Meisje (2002) de Dorothée Van Den Berghe, projeté également en copie 35mm…

Oui, le cycle s’ouvre notamment avec Daens, projeté dans une copie restaurée. Il s’agit du plus grand classique du cinéma flamand, nommé aux Oscars au début des années 1990. Le réalisateur Stijn Coninx, également vice-président de la Cinémathèque royale de Belgique, sera présent à Paris. Cette grande fresque historique sur la Flandre est adaptée du roman Pieter Daens de Louis Paul Boon et joue sur les tensions francophones et néerlandophones. L’acteur Jan Decleir est l’un des grands visages du cinéma flamand encore vivant. On y retrouve par ailleurs un tout jeune Matthias Schoenaerts dans son premier rôle.

L’homme au crâne rasé est aussi un choix de cœur. André Delvaux s’est toujours inspiré de la littérature flamande ou française et travaille avec des équipes mixtes, néerlandophones et francophones. Cette œuvre est une réussite dans le cinéma de type «réalisme magique», issu de la littérature allemande du même nom.

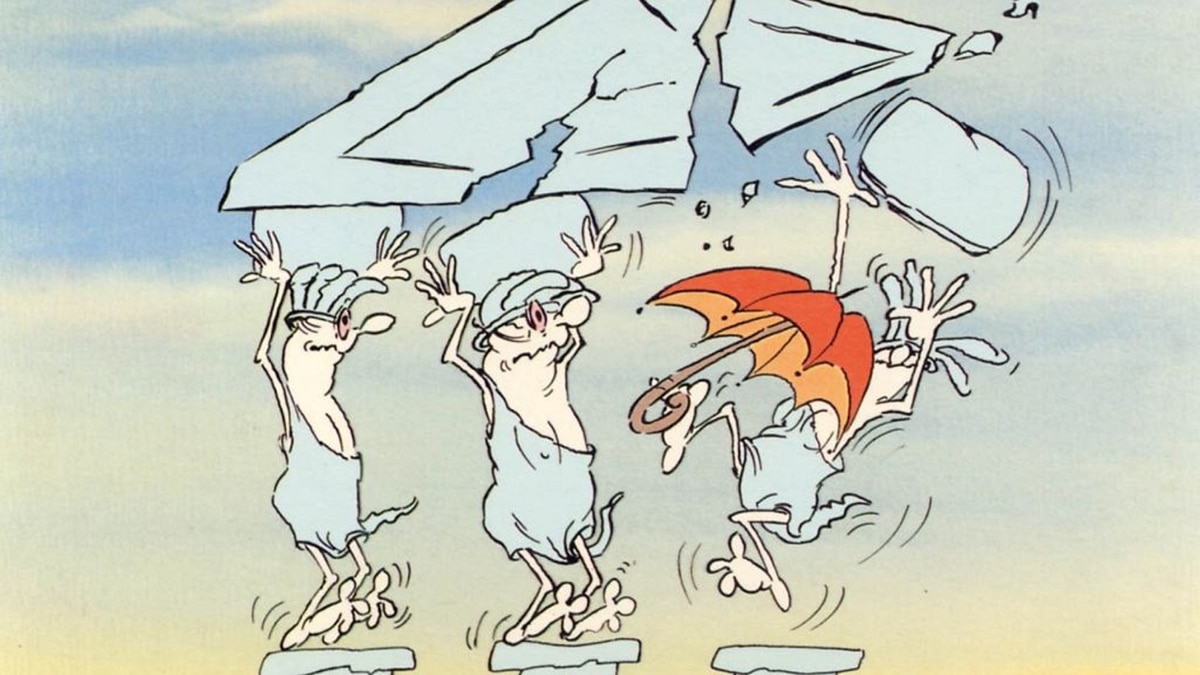

Vous complétez cette programmation avec deux courts d’animation: Une tragédie grecque (1985) de Nicole van Goethem et Harpya (1979) de Raoul Servais.

Je voulais absolument les ajouter. Nicole van Goethem (1941-2000) est une grande artiste, décédée prématurément. Elle a gagné l’unique Oscar dans l’histoire du cinéma flamand avec ce film d’animation, récompensé aussi par le Grand prix et le Prix du public au festival d’Annecy. C’est une œuvre très féministe et très ludique.

Image tirée d'Une tragédie grecque, Nicole van Goethem, 1985

Image tirée d'Une tragédie grecque, Nicole van Goethem, 1985© DR

Harpya a tout autant son importance pour avoir remporté la Palme d’or du court métrage à Cannes. Raoul Servais (1928-2023) a de plus fondé à Gand la première école de cinéma d’animation en Europe continentale.

Quelles sont les grandes évolutions du cinéma flamand depuis ses 70 dernières années?

Aujourd’hui, beaucoup de jeunes talents sont soutenus. Le cinéma belge, comme flamand, a commencé dans l’expérimental et le documentaire, car il existait peu d’industrie et peu de moyens. Tout a changé et on peut le voir avec Soundtrack to a Coup d’État de Johan Grimonprez, nommé dans la catégorie Meilleur documentaire aux Oscars 2025. Mais selon moi, il reste un point important: chérir notre héritage et prendre soin des générations précédentes. Les mouettes meurent au port et Meisje doivent être préservés, restaurés et numérisés.

Image tirée de Meisje, Dorothée Van Den Berghe, 2002

Image tirée de Meisje, Dorothée Van Den Berghe, 2002 © DR

Pouvez-vous conseiller d’autres films flamands aux cinéphiles français?

Sans hésiter Soundtrack to a Coup d’État (2025) de Johan Grimonprez, Rabot (2017) de Christina Vandekerckhove, et bien sûr, Le Mauvais Œil (1937) de Charles Dekeukeleire, grand pionnier du cinéma belge et flamand. Ce premier grand film de fiction est tiré d’une pièce de théâtre du dramaturge belge néerlandophone Herman Teirlinck. J’ajoute Steve + Sky (2004) de Felix Van Groeningen et Rosie (1998) de Patrice Toye. Cette dernière œuvre, très poétique, existe dans une seule copie et ne peut donc pas sortir de la Cinémathèque belge. Si j’organise un second cycle, ces films seront dans la programmation.

Cette présentation est conçue en collaboration avec la Cinémathèque royale de Belgique (CINEMATEK), le VAF, l’Institut royal pour le théâtre, le cinéma et le son (RITCS) et la Délégation de la Flandre en France. Comment s’est mis en place le partenariat avec la Cinémathèque française?

Je suis un historien du cinéma, mais aussi un grand francophile et italophile dans mes goûts cinématographiques. Je vais à Paris chaque mois pour quelques jours, car je suis professeur invité à la Sorbonne et j’organise des conférences pour des étudiants en master Scénario, réalisation et production. Pour moi, la Cinémathèque française est un lieu mythique, de prestige et de cœur. Je voulais organiser ce programme depuis longtemps avec l’institution. C’est maintenant chose faite et dans les meilleures conditions possibles. Je suis très content.

Une certaine histoire du cinéma flamand se tient du 5 au 9 mars 2025 dans le cadre de la 12e édition du Festival de la Cinémathèque française à Paris.

Programme

Daens de Stijn Coninx

(Belgique, 1992, 138’, DCP VOSTF)

Mercredi 5 mars à 17 h 00 à la Cinémathèque française

Avec Jan Decleir, Gérard Desarthe, Antje de Boeck.

Synopsis : Inspiré de la vie de l’abbé belge Adolf Daens qui œuvra pour améliorer les conditions de travail des ouvriers de la ville d’Alost, à la fin du XIXe siècle. Nommé pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, Daens met en lumière la lutte des classes, le travail des enfants et la misère, mais aussi l’influence de l’Église et l’hégémonie du Parti catholique dans une Belgique en pleine révolution industrielle.

Séance présentée par Stijn Coninx

Les mouettes meurent au port (Meeuwen sterven in de haven) de Ivo Michiels, Rik Kuypers, Roland Verhavert

(Belgique,1955, 94’, 35 mm, VOSTF)

Jeudi 6 mars à 14 h 00 à la Cinémathèque française

Avec Julien Schoenaerts, Gisèle Peeters.

Synopsis : Dans la ville portuaire d’Anvers, l’errance d’un homme accablé de remords, après avoir assassiné sa femme adultère. En quête de rédemption, il trouve du réconfort auprès d’une orpheline et de deux femmes désabusées. Première grande œuvre de fiction tournée en Belgique, un drame urbain en noir et blanc, d’une force expressive singulière, qui rompt avec les codes du cinéma flamand alors en vigueur.

Séance précédée d’une conférence de Wouter Hessels (40′).

Une tragédie grecque (Een Griekse tragedie) de Nicole van Goethem

(Belgique, 1985, 7’, DCP)

Vendredi 7 mars à 14 h 00 à la Cinémathèque française

Avec Willem Thijssen, Chris Verbiest, Miguel Rejas.

Synopsis: Trois caryatides s’efforcent de soutenir les vestiges d’un temple grec. Petit bijou d’humour en cellulo, le premier film de l’artiste anversoise remporte de nombreux prix dont l’Oscar du meilleur court métrage d’animation.

Séance présentée par Dorothée Van Den Berghe, suivie de Meisje.

Meisje de Dorothée Van Den Berghe

(Belgique, 2002, 94’, 35 mm, VOSTF)

Vendredi 7 mars à 14 h 00 à la Cinémathèque française

Avec Els Dottermans, Frieda Pittoors.

Synopsis: À travers le parcours de Muriel, jeune provinciale qui s’installe à Bruxelles, la cinéaste flamande entrecroise trois portraits de femmes à des périodes importantes de leur vie. Questionnements existentiels, tensions familiales, rapport au corps et à l’intimité, Meisje parle du passage à la vie d’adulte et du sentiment d’abandon, des relations mère-fille et du désir de maternité, avec la plus grande acuité.

Séance présentée par Dorothée Van Den Berghe, précédée d’Une tragédie grecque.

Harpya de Raoul Servais

(Belgique, 1979, 9’, DCP)

Vendredi 7 mars à 17 h 00 au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris

Avec Will Spoor, Fran Waller Zeper, Sjoert Schwibethus.

Synopsis: L’histoire d’un homme qui sauve une harpie, créature mythologique, mi-femme mi-oiseau, laquelle se révèle être menaçante. Palme d’or du court métrage 1979. Raoul Servais développe sa propre technique (bien avant le numérique) pour combiner animation et prises de vues réelles, au profit d’un conte fantastique, devenu culte.

Séance présentée par Frédéric Sojcher, suivie de L’Homme au crâne rasé.

L’Homme au crâne rasé(De man die zijn haar kort liet knippen) d’André Delvaux

(Belgique, 1965, 98’, DCP, VOSTF)

Vendredi 7 mars à 17 h 00 au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris

Avec Senne Rouffaer, Beata Tyszkiewicz, Hector Camerlynck.

Synopsis: Un enseignant, tombé follement amoureux d’une de ses élèves, sombre peu à peu dans la folie. Le premier long métrage d’André Delvaux, et rien moins que le film fondateur du cinéma belge moderne. Une œuvre d’une grande modernité –adaptée d’un roman d’une figure européenne du réalisme magique, Johan Daisne-, ou la lente contamination du quotidien par le fantasme, puis le cauchemar, manière de Shining ascétique.

Séance présentée par Frédéric Sojcher, précédée de Harpya.

Malpertuis de Harry Kümel

(Belgique-France-RFA, 1972, 110’, DCP, VOSTF)

Vendredi 7 mars à 20 h 00 à la Cinémathèque française

Avec Mathieu Carrière, Susan Hampshire, Orson Welles, Michel Bouquet, Jean‑Pierre Cassel.

Synopsis: D’après le roman de Jean Ray, l’étrange réunion de famille au chevet de l’oncle Cassave (Orson Welles), propriétaire excentrique d’un mystérieux manoir. Baroque, fantastique et cauchemardesque, la demeure cache de lugubres secrets que dévoile peu à peu le héros, marin à la beauté diaphane (Mathieu Carrière). Une intrigue dédaléenne, au casting incroyable, qui convoque les dieux de la mythologie grecque, mêlés à une terrifiante affaire d’héritage.

Séance présentée par Harry Kümel.

Any Way the Wind Blows de Tom Barman

(Belgique, 2003, 122’, DCP VOSTF)

Samedi 8 mars à 21 h 15 à la Cinémathèque française

Avec Frank Vercruyssen, Diane de Belder, Eric Kloeck.

Synopsis: Huit personnages déphasés tentent de survivre à leur malaise existentiel et social. Intrigue fragmentée, bande-son éclectique, atmosphère flottante et insaisissable. Le leader du groupe dEUS orchestre un film choral, une chorégraphie tentaculaire, qui se déploie tout au long d’un vendredi d’été à Anvers, désinvolte et groovy.

Séance présentée par Tom Barman.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.