Art spolié pendant la période coloniale: comment les musées font face à leur passé

Comment la Belgique et les Pays-Bas abordent-ils l’épineuse question de la restitution des œuvres spoliées et étudient-ils leur origine coloniale ? Que révèlent les musées – et que laissent-ils encore dans l’ombre? Deux rencontres donnent un aperçu du débat: l’une avec Nadia Nsayi, responsable des relations publiques à l’AfricaMuseum de Tervuren, l’autre avec Wayne Modest, directeur du contenu au Wereldmuseum d’Amsterdam. «Il est honteux d’exposer ces richesses sans évoquer le pillage colonial».

On peut difficilement faire plus clinique. Une pirogue de plus de vingt mètres, creusée à la main dans un tronc de sipo, exposée dans un couloir blanc et lumineux. C’est là que le visiteur de l’AfricaMuseum à Tervuren entame son parcours à travers l’imposant Palais royal des Colonies. L’absence quasi totale de contexte transforme cet objet utilitaire en une forme abstraite qui rappelle une œuvre d’art moderne, arrachée au cours du temps. Sur le mur derrière, un texte souvent cité intrigue: «Tout passe, sauf le passé». La pirogue, originaire d’un village situé sur un affluent du fleuve Congo et expédiée en Belgique en 1958, n’avance pas.

La grande pirogue de l’AfricaMuseum à Tervuren, avec, sur le mur, en quatre langues, l’inscription suivante: «Tout passe, sauf le passé».

La grande pirogue de l’AfricaMuseum à Tervuren, avec, sur le mur, en quatre langues, l’inscription suivante: «Tout passe, sauf le passé». © Collectie AfricaMuseum

Comment cette grande pirogue est-elle arrivée là? Le panneau sur le mur indique que, selon les archives du musée, «les habitants d’Ubundu avaient fabriqué la pirogue de leur propre initiative pour l’offrir à l’ancien souverain [Léopold III]», mais qu’«on peut toutefois se demander s’il ne s’agissait pas plutôt d’une commande de l’administration coloniale».

Une action spontanée

Si on prend la peine de scanner le code QR figurant sur l’autocollant d’origine rose, on peut lire sur le site du musée un récit plus détaillé qui rend très peu crédible l’action spontanée de la population locale. En effet, pour l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958, le directeur du musée de l’époque, Frans Olbrechts, a demandé à l’administration coloniale locale d’envoyer en Belgique une pirogue dans laquelle le roi Léopold III avait voyagé à travers le Congo un an plus tôt. À son arrivée, l’objet a été enregistré comme un don de l’adjoint à l’administrateur territorial de Ponthierville (Ubundu), un certain M. Van Elsen. En caractères gras, il est ajouté: «Bien que Van Elsen ait mentionné le rôle important joué par le chef du village dans la fourniture d’une telle pirogue, il n’a donné aucune information sur les discussions ou les transactions avec les Congolais concernant la mise à disposition de la pirogue pour Léopold III».

Comment interpréter cela en tant que visiteur? Comme une façon pour le musée de se protéger juridiquement contre les demandes de restitution? Ou comme une reconnaissance qu’il y avait en jeu davantage que la simple réalité administrative?

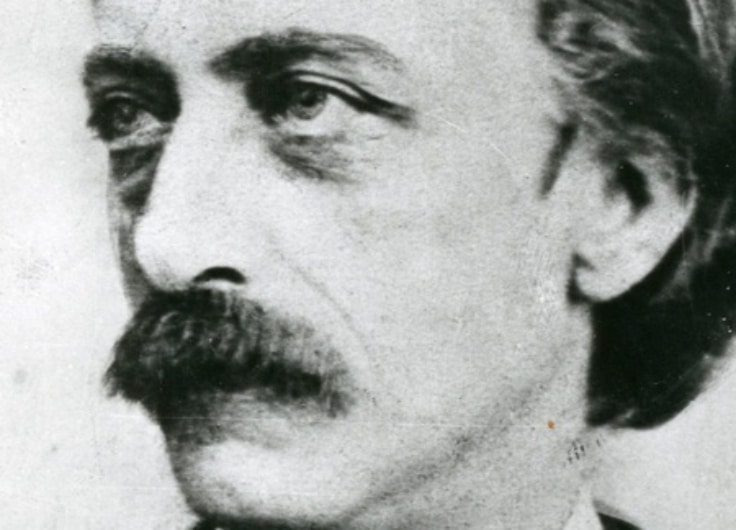

Nadia Nsayi de l’AfricaMuseum: «On se sert des artistes africains pour esthétiser et adoucir des sujets politiquement sensibles».

Nadia Nsayi de l’AfricaMuseum: «On se sert des artistes africains pour esthétiser et adoucir des sujets politiquement sensibles». © Noura Kaddaoui

«J’aurais préféré voir ici une indication sur la position inégale entre la puissance coloniale et ses sujets», regrette Nadia Nsayi, politologue et chargée des relations publiques du musée. Depuis sa nomination en 2021, elle s’est imposée comme une critique importante au sein même de l’AfricaMuseum. Elle souligne le mot «acquisition» utilisé dans la description: un terme qui suggère à tort la neutralité et l’égalité. Elle relève également la manière dont les parties concernées sont décrites. «Alors que les Belges sont mentionnés nommément dans cette histoire, les Congolais sont présentés comme une masse fonctionnelle et anonyme: “rameurs” ou “habitants de Bamanga”», constate-t-elle. «S’il s’agissait d’un don, il a été fait dans le cadre d’une relation coloniale inégale, deux ans avant l’indépendance du Congo. Mais cela n’est pas mentionné non plus».

Un marais

L’entrée du Wereldmuseum à Amsterdam se situe dans un sous-sol tout aussi blanc, où se trouvent la caisse et les casiers. En montant un escalier, on arrive dans le ventre remarquablement vide du musée: l’imposant hall central, un espace sombre qui, avec ses hautes voûtes, ressemble un peu à une église. Sur le côté droit, un écran de projection à hauteur d’homme diffuse des portraits de personnes très diverses et pose au visiteur des questions personnelles liées à l’identité. Ces questions s’inscrivent dans le cadre de l’exposition permanente Dingen die ertoe doen (Les choses qui comptent). Quand vous sentez-vous comme chez vous? Que voulez-vous exprimer à travers vos vêtements? Quelles sont vos convictions?

Poteau bisj sculpté dans des racines de mangrove

Poteau bisj sculpté dans des racines de mangrove© Collection Wereldmuseum, Amsterdam

Dans le hall, six piliers sont décorés de sculptures sur bois représentant des figures humaines, hautes de plusieurs mètres. Que disent les cartels à leur sujet? Qu’il s’agit de poteaux bisj sculptés dans des racines de mangrove, utilisés par les Asmat (un groupe ethnique de la province indonésienne de Papouasie) lors de cérémonies commémoratives pour leurs défunts. On y voit des enfants décédés et des personnes tuées par des ennemis. Des ennemis tels que les colons néerlandais? Ce n’est pas précisé. On apprend toutefois qu’après la cérémonie, les poteaux étaient jetés dans le marais pour y pourrir et favoriser ainsi la croissance des sagoutiers, sources de nourriture. Ils sont dès lors aussi un symbole de fertilité, s’inscrivant dans le cycle naturel de la vie.

Le Wereldmuseum possède soixante-trois poteaux de ce type. Une seule phrase sur le cartel est consacrée à leur origine: «Une grande partie d’entre eux a été rassemblée entre 1951 et 1958 par le collectionneur Carel Groeneveld à la demande du Tropenmuseum et du Wereldmuseum». Ici aussi, la terminologie utilisée est neutre, l’Occidental est mentionné par ses nom et prénom, les Asmat sont désignés comme un groupe; rien n’est dit sur la manière dont ces poteaux ont été acquis, les conditions dans lesquelles ils ont été expédiés ou le rôle du musée lui-même dans leur «rassemblement». Il n’est pas mentionné non plus que le territoire des Asmat a fait partie du Royaume des Pays-Bas jusqu’en 1962.

«Dans le débat actuel sur la restitution, les objets sont parfois tellement dominés par la question européenne de savoir s’ils ont été volés que leur beauté et leur signification passent au second plan», constate Wayne Modest, professeur et directeur scientifique du Wereldmuseum depuis 2021, qui nous sert de guide. «Certains de nos partenaires dans le pays d’origine nous ont demandé d’arrêter d’appeler leurs objets des objets coloniaux. C’est pourquoi nous mettons l’accent sur leur signification. Mais il n’est pas facile de trouver un équilibre. Bientôt, un écran tactile permettra aux visiteurs d’obtenir plus d’informations sur l’origine des objets».

Art spolié

Wayne Modest préfère éviter le terme «art spolié». «Nous trouvons ce terme trop facile et trop restrictif. Notre collection compte 18 000 objets qui, selon nous, pourraient avoir été spoliés. Parler d’art spolié revient à ignorer tous les autres objets, entre ces 18 000 et le total de 450 000 pièces. C’est pourquoi nous préférons parler d’“objets collectés pendant la colonisation”, à l’instar de la commission de restitution aux Pays-Bas. Cela permet d’aborder la signification d’un objet. Pourquoi les gens veulent-ils le récupérer? L’objet a-t-il été acheté dans un rapport de force qui ne permet pas de savoir clairement si le vendeur voulait vraiment s’en séparer ou si le colonialisme l’avait rendu si pauvre qu’il était obligé de le vendre?»

L’histoire coloniale est vivante, estime Wayne Modest du Wereldmuseum: «Lorsque vous ouvrez votre tiroir de cuisine et que vous y trouvez des épices, une planche à découper en bois ou une cuillère en bois dur tropical, vous réalisez à quel point l’histoire coloniale est présente dans notre vie quotidienne».

L’histoire coloniale est vivante, estime Wayne Modest du Wereldmuseum: «Lorsque vous ouvrez votre tiroir de cuisine et que vous y trouvez des épices, une planche à découper en bois ou une cuillère en bois dur tropical, vous réalisez à quel point l’histoire coloniale est présente dans notre vie quotidienne».© Mark Uyl

Depuis le 8 mai 2025, le Wereldmuseum à Amsterdam consacre à ces questions d’origine une exposition qui sera visible jusqu’au 3 janvier 2027 et intitulée Onvoltooid verleden : teruggeven, houden of… (Le passé inachevé : restituer, conserver ou…). En outre, le musée a consacré un espace aux questions d’actualité qui replacent dans une perspective plus large le débat en cours sur l’art spolié et la manière dont les pièces sont traitées. Depuis 2014, la mission du Tropenmuseum – rebaptisé Wereldmuseum en 2023 – est «d’inspirer la citoyenneté mondiale et de contribuer ainsi à un monde meilleur». Cette approche est large: «Le Wereldmuseum explore ce que signifie être humain, quel est notre lien avec le monde qui nous entoure et comment nous sommes en relation les uns avec les autres».

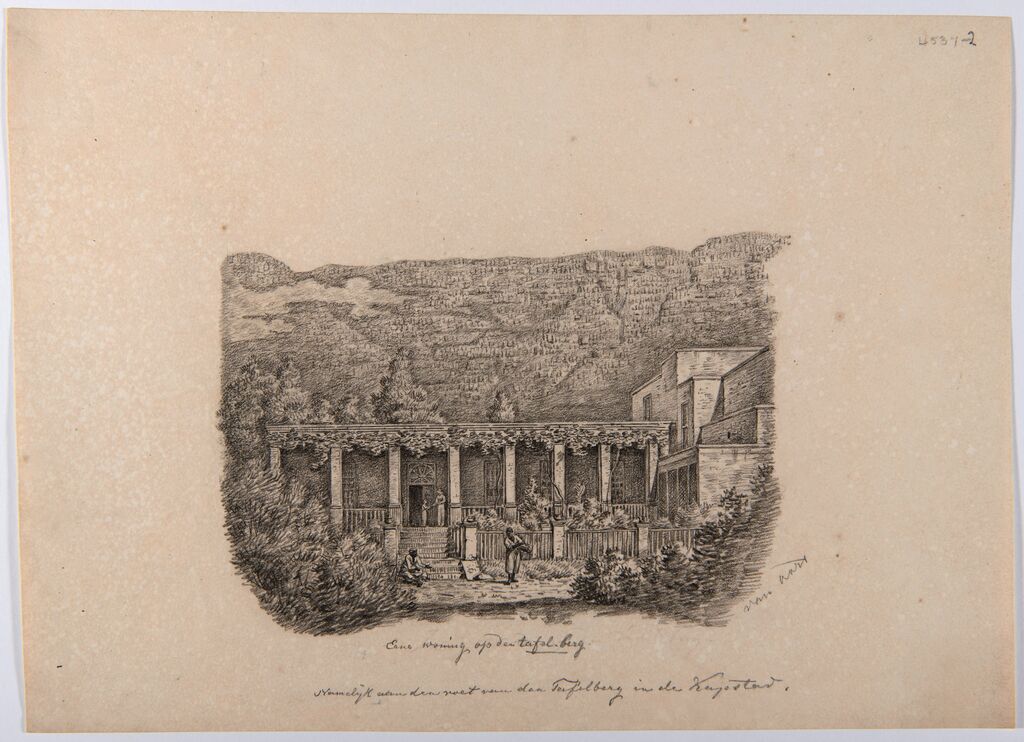

À titre d’illustration, Modest renvoie à des panneaux explicatifs qui montrent comment la distinction entre «l’art» occidental exposé dans les musées d’art et «l’artisanat» du reste du monde exposé dans les musées d’ethnographie a un effet stigmatisant, opposant l’art «supérieur» des pays occidentaux à l’art «inférieur» des autres continents. «Nous voulons remettre en question ce genre d’idées, décoloniser, réécrire l’histoire», explique Wayne Modest. «La photographie, par exemple, dont l’invention a peut-être été revendiquée à Londres et à Paris en 1839, a également au Suriname une histoire qui a commencé en 1845, mais qui n’est pas toujours racontée parce que nous sommes trop occupés à nous regarder le nombril. Ou regardez ces deux croquis, réalisés par le Néerlandais Pieter van Oort en Afrique du Sud (1826), et représentant la même maison coloniale. Sur le premier croquis en noir et blanc, on voit deux Sud-Africains qui se trouvaient là à ce moment-là. Sur la deuxième version, colorée, ils ont été omis, car ils n’étaient pas considérés comme importants. Pour nous, c’est symbolique de la façon dont ces personnes ont été effacées de l’histoire coloniale. Nous leur rendons leur visibilité».

Deux croquis d’une maison coloniale en Afrique du Sud, réalisés en 1926 par le Néerlandais Pieter van Oort. Sur le croquis en noir et blanc, on voit deux Sud-Africains, qui ont été supprimés dans la version colorée. «C’est symbolique de la façon dont ces personnes ont été effacées de l’histoire coloniale. Nous leur rendons leur visibilité».

Deux croquis d’une maison coloniale en Afrique du Sud, réalisés en 1926 par le Néerlandais Pieter van Oort. Sur le croquis en noir et blanc, on voit deux Sud-Africains, qui ont été supprimés dans la version colorée. «C’est symbolique de la façon dont ces personnes ont été effacées de l’histoire coloniale. Nous leur rendons leur visibilité». © Collection Wereldmuseum, Amsterdam

Pour donner un autre exemple de critique à l’égard de la collection, Wayne Modest désigne une grande peinture contemporaine en noir et blanc intitulée Tales of the Gold Mountain (2012), qui représente un paysage minier dévasté et pollué, avec des chaînes et une croix. «L’artiste indonésien Maryanto attire ainsi notre attention sur l’exploitation minière et sur ce que signifie l’extraction. Certains échantillons de minéraux font partie des premiers objets de notre collection. Lorsque vous regardez les magnifiques objets exposés dans notre musée, n’oubliez pas que le métal a été extrait quelque part et qu’aujourd’hui encore, cette extraction a un impact sur la planète».

Notre guide pointe une autre peinture contemporaine, intitulée Reciting Rites in its Sites (2019), qui représente un groupe de femmes avec des enfants formant un cercle dans un jardin coloré et agrémenté d’une tonnelle. «Cet artiste indonésien, Zico Albaiquni, souligne ainsi que même les jardins botaniques que nous aimons visiter sont un projet colonial. Pour cela, de nombreuses espèces végétales ont été déplacées à travers le monde». Autrement dit: l’histoire coloniale est bel et bien vivante. «Lorsque vous ouvrez votre tiroir de cuisine et que vous y trouvez des épices, une planche à découper en bois ou une cuillère en bois dur tropical, vous réalisez à quel point l’histoire coloniale est présente dans notre vie quotidienne! Nous voulons attirer l’attention sur ce genre de choses méconnues et occultées».

Tales of the Gold Mountain (2012) de l’artiste indonésien Maryanto représente un paysage minier dévasté et pollué, avec des chaînes et une croix. Le tableau jette un regard contemporain critique sur la collection du Wereldmuseum.

Tales of the Gold Mountain (2012) de l’artiste indonésien Maryanto représente un paysage minier dévasté et pollué, avec des chaînes et une croix. Le tableau jette un regard contemporain critique sur la collection du Wereldmuseum.© Rick Mandoeng

Selon Nadia Nsayi, les musées tels que l’AfricaMuseum ne sont pas encore suffisamment conscients de leur propre rôle, hier comme aujourd’hui. Elle montre la salle Art sans pareil, où sont exposées les pièces maîtresses de Tervuren. «Il n’y a pratiquement aucune mention de leur origine. Seules la fonction et l’esthétique comptent. Regardez ici: le fameux masque luba, pillé dans le village de Luulu: du pur art spolié. Le texte parle en termes édulcorés de l’Afrique centrale au lieu du Congo et d’histoire “spécifique” au lieu d’histoire “coloniale”. Avant l’arrivée des Européens, l’Afrique avait sa propre histoire. Comment ça, les Européens ont apporté la civilisation? La civilisation africaine, avec ses royaumes, est plus ancienne que la Belgique ou les Pays-Bas!»

Nsayi pointe la statue de force Nkisi Nkonde, un «objet» qui avait une signification vivante au Congo: « Elle a été volée à la fin du XIXe siècle dans la région de Boma, par le négociant belge Alexander Delcommune, au roi Ne Kuko. Les statues Nkisi protégeaient les villages. Les enlever, c’est priver une communauté de son âme. C’est comme si on retirait nos statues de la Sainte Vierge. Ces œuvres spoliées et controversées, longtemps conservées dans les sous-sols du musée, ont été remises en exposition lors de la réouverture en 2018, puis présentées en 2024 dans le cadre de l’exposition temporaire Rethinking Collections. Et aujourd’hui, elles figurent de nouveau parmi les autres œuvres, comme si de rien n’était».

Douloureux

Nadia Nsayi voit un autre aspect problématique dans la manière dont les biens culturels sont «élevés» au rang d’œuvres d’art et dont les artistes contemporains se voient de plus en plus souvent offrir une tribune lors d’expositions dans des musées postcoloniaux: «Ce n’est pas un musée d’art! Les artistes africains sont utilisés pour esthétiser et adoucir des sujets politiquement sensibles». Elle évoque le rideau transparent, créé par l’artiste congolais Aimé Mpane, qui a été suspendu dans le bâtiment du musée devant des statues coloniales à forte connotation, ainsi que le fauteuil symboliquement vide (Fauteuil Lumumba, 2014) réalisé par l’artiste-designer congolais Iviart Izamba, à la demande du musée, pour commenter l’assassinat de Patrice Lumumba, le premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, assassinat commis en 1961 avec l’aide des Belges.

Avec Ruwatan Tanah Air Beta. Reciting Rites in its Sites (2019), l’artiste indonésien Zico Albaiquni souligne que même les jardins botaniques que nous aimons visiter sont un projet colonial.

Avec Ruwatan Tanah Air Beta. Reciting Rites in its Sites (2019), l’artiste indonésien Zico Albaiquni souligne que même les jardins botaniques que nous aimons visiter sont un projet colonial.© Collection Wereldmuseum, Amsterdam

«Imaginez que l’ancien Premier ministre Alexander De Croo soit assassiné, découpé en morceaux et jeté dans un bain d’acide chlorhydrique sans que ce fait donne lieu à des poursuites», réagit Nsayi. «Pourrait-on imaginer de se contenter d’une petite œuvre d’art pour clore l’affaire? Tout cela est toujours d’actualité, douloureux et loin d’être terminé! Or, la chronologie s’arrête en 1960, avec l’indépendance du Congo. Toute la période postcoloniale, dans laquelle nous nous trouvons actuellement et dont font partie les musées coloniaux, est ignorée».

Nadia Nsayi: Beaucoup d’Africains ne se reconnaissent pas du tout dans la caricature que l’on fait ici de l’Afrique. Un peu comme s’il y avait dans un pays africain un musée des Pays-Bas rempli de vaches, de moulins et de sabots!

C’est pourquoi Nsayi trouve le changement de nom du musée de Tervuren problématique. «Pourquoi ce musée colonial a-t-il été rebaptisé AfricaMuseum en 2018? Il devrait être un musée consacré au passé colonial et à son incidence sur le présent. Ce n’est pas un musée consacré à l’Afrique, mais aux anciennes colonies belges du Congo, du Burundi et du Rwanda, fondé par le roi Léopold II à des fins de propagande pour ses projets coloniaux. C’est une vitrine présentant non seulement des œuvres spoliées, mais aussi une grande collection d’échantillons de bois et un cabinet de minéraux, afin de montrer ce qu’il y avait à prendre. Le pillage a été non seulement culturel, mais aussi naturel. Le département de zoologie africaine compte notamment un million de poissons et six millions d’insectes. Le musée possède par ailleurs 17 000 minéraux, plus de 80 000 échantillons de bois et 200 000 échantillons de roches. La frénésie collectionneuse de ces musées est un phénomène occidental. Beaucoup d’Africains ne se reconnaissent pas du tout dans la caricature que l’on fait ici de l’Afrique. Un peu comme s’il y avait dans un pays africain un musée des Pays-Bas rempli de vaches, de moulins et de sabots!»

Une façade

Selon Nsayi, le cœur du problème réside dans le fait que le rôle des musées dans la recherche et la restitution est présenté comme neutre, alors qu’il ne l’est pas. «Il faut mettre fin à cette façade», insiste-t-elle. «Il est honteux d’exposer ces richesses sans montrer le pillage colonial dont elles sont issues ni leurs conséquences actuelles, le tribut humain qui continue d’être payé pour cela. Le conflit qui resurgit actuellement entre l’est du Congo et le Rwanda en est une conséquence directe. Mais au lieu d’une carte des conflits armés qui trouvent leur origine à l’époque coloniale, on voit ici une carte pseudo-neutre, scientifique et géographique, indiquant les gisements minéraux. L’uranium, par exemple, a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale: son exploitation par la Belgique a permis aux États-Unis de bombarder Nagasaki. Sans le Congo, il n’y aurait pas eu d’Hiroshima. Et ici: le diamant. Si Anvers est la capitale mondiale du diamant, c’est grâce au Congo. Mais l’approche ici est prétendument neutre et scientifique. Alors qu’elle devrait aussi être pédagogique et éducative».

L’un des «objets» les plus grotesques du «magasin de porcelaine» qu’est le musée de Tervuren est l’éléphant empaillé qui, placé sur une estrade, domine le visiteur de son imposante stature. «Cet éléphant a été abattu spécialement pour l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958», précise Nadia Nsayi. On peut également voir de nombreux autres grands animaux empaillés: le silence qui les entoure est oppressant. Il y a des zèbres, des buffles, des singes, une famille complète d’okapis…

Cet éléphant a été abattu sur commande, en vue de l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958 .

Cet éléphant a été abattu sur commande, en vue de l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958 .© AfricaMuseum, Tervuren / photo: Jo Van de Vijver

«Le musée expose ainsi des trophées de chasse en arguant qu’ils sont intéressants pour les enfants: cela fait une sortie sympa pour toute la famille. Mais où écoutons-nous les Africains? Cette violation de la nature et de la biodiversité africaines est elle aussi dissimulée dans le parcours d’origine que vous devez d’abord scanner. Alors que le musée lui-même a joué un rôle actif dans cette violation».

Nsayi estime que la violence de la colonisation est encore trop édulcorée, qu’il faut trop chercher pour la trouver. «Ici», dit-elle en montrant un collage de petites photos sur un écran numérique que l’on peut faire apparaître en appuyant sur un bouton. Il s’agit du régime de terreur imposé par les Belges au Congo. Elle montre une photo figée, prise par une missionnaire anglaise, d’un Congolais nommé Nsala, assis sur une véranda à côté de deux petits tas indéfinissables. Ce n’est qu’en y regardant de plus près que l’on voit qu’il regarde fixement la main et le pied de sa petite fille, Boali. Coupés par les Belges lors d’un massacre parce que son village n’avait pas atteint le quota de caoutchouc imposé.

Raconter l’humanité

Le Wereldmuseum à Amsterdam a choisi justement de mettre en avant d’autres aspects que la violence coloniale à laquelle les populations des anciennes colonies ont été exposées.

Ce cliché, Wayne Modest entend le dépasser. Pour lui, l’inclusivité est une évidence. En plus d’offrir un aperçu de l’histoire coloniale, il souhaite aussi contribuer à un nouveau narratif. «Je pense que nous devons cesser d’exhiber la violence contre certaines personnes pour éduquer les autres. Nous disons: le colonialisme est raciste, il a coûté la vie à de nombreuses personnes, il a détruit la planète. Mais nous voulons aussi nous concentrer sur ce dont ces personnes ont été privées: leur humanité. En montrant comment ces personnes colonisées, qui n’avaient ni espoir ni raison d’être optimistes, ont créé de l’espoir grâce à leur foi, en se battant, en aimant, en faisant de la musique. Nous voyons toujours les esclaves comme des êtres pitoyables, en difficulté, nous ne voyons pas leur joie, leur créativité. Nous nous concentrons sur leur souffrance, nous ne les voyons pas comme des intellectuels, des écrivains ou des politiciens».

Wayne Modest : Nous voulons nous concentrer sur ce dont ces personnes ont été privées, leur humanité, en montrant comment ces personnes colonisées ont créé de l’espoir grâce à leur foi, en se battant, en aimant, en faisant de la musique

Modest montre une galerie de portraits de penseurs importants issus d’anciennes colonies. «Cela fait partie de la réécriture de ce narratif, en disant: Anton de Kom, Aimé Césaire, Pramoedya Ananta Toer, Mohammad Hatta étaient des écrivains et des penseurs importants, des personnes qui imaginaient à quoi pourrait ressembler un autre monde et qui voulaient le créer».

Le Wereldmuseum ne passe-t-il pas trop facilement sous silence ce passé douloureux? «On reproche parfois à notre musée de ne pas être assez critique envers notre passé. Mais je ne pense pas que ce musée passe les choses sous silence. Nous vivons dans un monde créé par le colonialisme. Nous devons y faire face, l’aborder, mais nous voulons aussi examiner comment les personnes touchées par le colonialisme ont créé des choses magnifiques et ont survécu», conclut Modest.

Terminé?

Ce passé prendra-t-il fin un jour? Les critiques de Nadia Nsayi, qu’elle a notamment publiées dans sa chronique dans le journal flamand De Morgen, ont donné lieu à des questions parlementaires et à des discussions avec les syndicats. Mais le débat interne –la discussion collective entre le directeur et le personnel du musée proposée par Nsayi– n’a toujours pas eu lieu.

Nadia Nsayi: Les objets exposés ici ont souvent été fabriqués avant la colonisation, ils peuvent aider les visiteurs à comprendre que les Congolais avaient bel et bien une culture

«Il ne faut pas occulter le passé colonial, qui est toujours présent aujourd’hui: il faut le raconter au public de manière critique», admet Nsayi. «Mais on ne peut pas ouvrir un musée à une diversité de voix critiques et vouloir en même temps offrir une sortie familiale agréable et peu interpellante. Ce qui se passe en dehors du musée, les débats, y compris les excuses du roi Philippe pour la colonisation belge, sont désormais une source d’inspiration pour les jeunes d’origine congolaise. Servez-vous-en dans le musée! Les objets exposés ici ont souvent été fabriqués avant la colonisation, à l’époque précoloniale. Ils peuvent aider les visiteurs à comprendre que les Congolais avaient bel et bien une culture, qu’ils avaient bel et bien une civilisation».

Nsayi conclut en évoquant une rencontre qu’elle a faite en 2021, lorsqu’elle a organisé l’exposition 100 x Congo au MAS à Anvers, avec une centaine d’objets congolais et l’histoire de leur origine. «Un jeune étudiant stagiaire congolais est alors venu me trouver et m’a dit : “Yaya Nadia” – ce qui signifie quelque chose comme “grande sœur” en lingala –, “Amai, nous étions intelligents!” Pour moi, tout était dit».

Ceci est la première partie d’un diptyque consacré à l’art spolié.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.