Par de grands gestes, Rembrandt rendait visible la fragilité de la vieillesse

Comment vieillit-on dans notre société? L’historienne de l’art Gerdien Verschoor trouve des réponses à cette question dans une étude récente, ainsi que dans les œuvres des anciens maîtres. «Mieux que personne, Rembrandt est parvenu à pénétrer l’être de la vieillesse.»

«Crois-moi, Céphale, je suis heureux de dialoguer avec des gens qui sont avancés en âge. Car il me semble qu’il nous faut apprendre auprès d’eux, comme nous apprenons auprès de gens qui se sont engagés sur un chemin que nous devons sans doute nous aussi parcourir, de quelle nature est ce chemin, s’il est pénible et difficile, ou aisé et agréable. Et toi, qu’en dirais-tu ?»

Socrate dans Platon, La République (d’après la traduction de Georges Leroux)

Prenant pour point de départ cette question de Socrate, la philosophe Suzanne Biewinga a publié il y a neuf ans un message dans son journal local. Elle espérait convaincre une douzaine de personnes âgées de participer à une série de trois entretiens philosophiques de groupe afin d’étudier, en s’aidant de penseurs et scientifiques anciens et contemporains, la façon dont les gens vieillissent à notre époque. En effet, jamais encore dans l’histoire, autant de monde n’a vécu aussi longtemps.

Sa boîte mail a débordé au bout de quelques jours. Plusieurs dizaines de personnes âgées ont répondu à son appel et les entretiens de groupe se sont rapidement transformés en un atelier philosophique. Ce laboratoire d’experts d’expérience est devenu une source de savoir qui allait permettre à Biewinga de soutenir à l’université d’Amsterdam, à soixante-dix ans, une thèse intitulée Vieillir comme expérience. Une étude dialogique sur la vérité et la signification du vieillissement au XXIe siècle. Comment l’autonomie individuelle se conjugue-t-elle avec notre vulnérabilité et notre dépendance fondamentale? Quelle est la valeur de l’expérience vécue dans une société en mutation? Quels objectifs vitaux porteurs de sens peut-on se fixer quand l’avenir rétrécit? Telles étaient les questions initiales que s’est posées Biewinga en entamant sa recherche.

Rembrandt, Étude d’une femme apprenant à marcher à un enfant, 1646

Rembrandt, Étude d’une femme apprenant à marcher à un enfant, 1646 © Nationalmuseum Stockholm

Elle a recueilli une foule de réponses grâce auxquelles elle a pu, avec les participants à son atelier, créer un espace mental et sémantique où le vieillissement pouvait être discuté de façon inédite. Au terme de sa démarche, Biewinga a élaboré en collaboration avec ses experts d’expérience un nouveau code déontologique exprimant la dignité du vieillissement. Les éléments constitutifs de ce code sont la vérité, le courage de vivre, l’expérience vécue, l’intérêt, l’expérience des limites, et le respect de la personne.

Les anciens maîtres hollandais savaient parler de la vieillesse, ou pour mieux dire, ils savaient la peindre. La vieillesse occupe une place de premier plan dans le langage pictural du XVIIe siècle. La littérature, en particulier didactique, de cette période témoigne d’un grand respect pour le rôle et les rides des personnes âgées. Dans la peinture de genre, nous voyons de vieilles dames travailler, prier, lire ou s’occuper de leurs petits-enfants. À leur façon, elles font intégralement partie de la société.

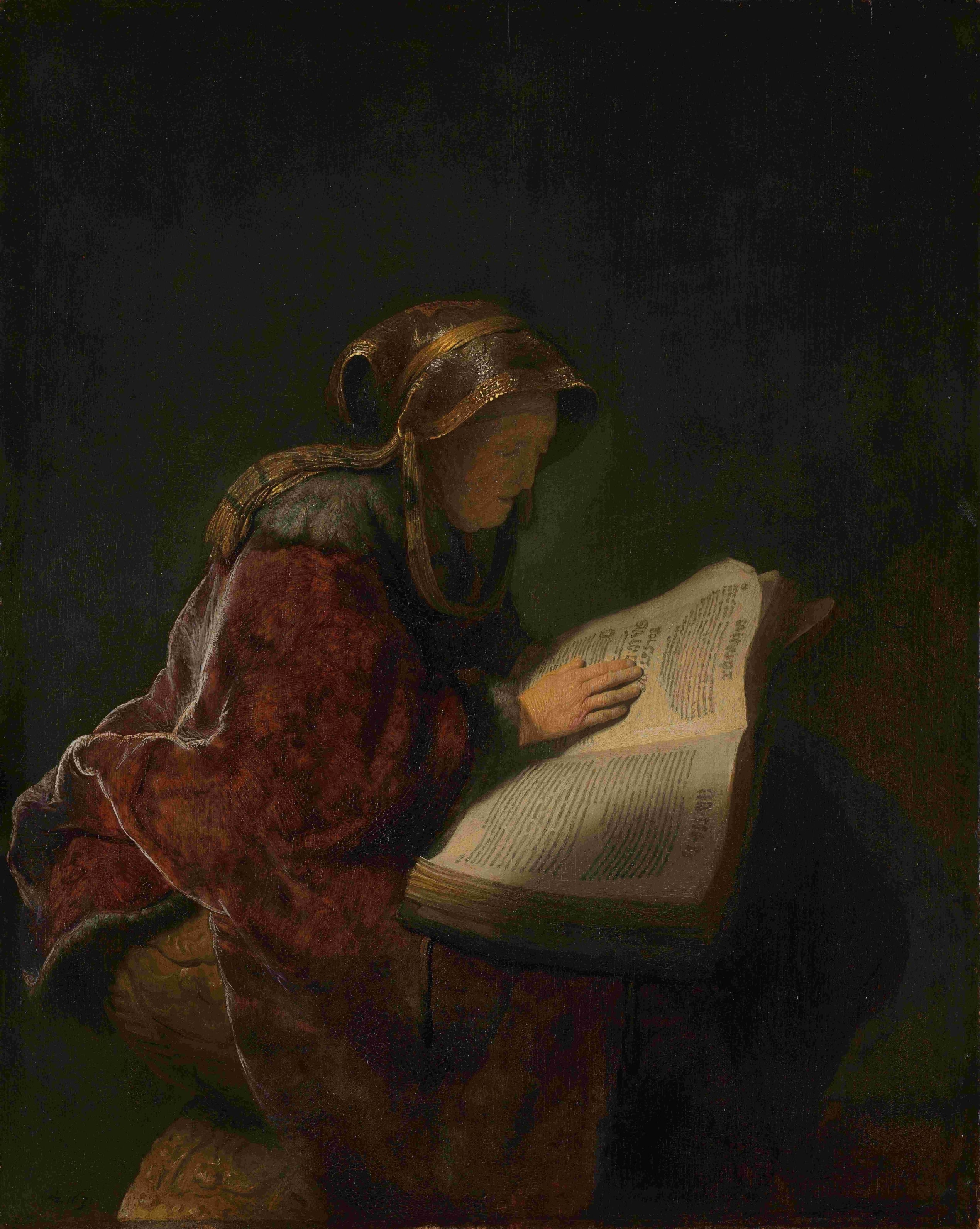

Rembrandt, Vieille femme lisant, 1631

Rembrandt, Vieille femme lisant, 1631© Rijksmuseum / Wikimedia Commons

Parmi tous les anciens maîtres, Rembrandt est sans doute celui qui a su pénétrer le plus intimement l’être de la vieillesse. Il a réalisé d’innombrables études et tronies de vieillards des deux sexes. Prenons sa «Vieille femme lisant», un tableau exposé au Rijksmuseum. L’attention qu’elle porte à sa lecture redonne presque à son visage l’éclat de la jeunesse. Et le petit dessin où une veille femme apprend à marcher à un enfant nous émeut toujours autant. Rembrandt a peint jusqu’à un âge avancé une multitude d’autoportraits qui exposent sa propre vieillesse: sa fierté, sa sagesse, sa fragilité.

C’est à La Haye, au Mauritshuis, qu’est exposé Homère, mon vieillard préféré. Rembrandt avait passé la soixantaine quand il a peint cette toile. La vieillesse de l’aède est donnée à voir par les coups de pinceaux grossiers caractéristiques de ses dernières années. La coiffure couvrant la tête, le manteau jeté sur les épaules et le bâton tenu à la main sont rendus en seulement quelques traits. Pour appliquer la peinture à l’huile jaune d’or du manteau, Rembrandt a même utilisé un couteau à palette. Il est presque fascinant de voir comment le maître a réussi à rendre paradoxalement visible la fragilité de la vieillesse grâce à d’aussi grands gestes: les yeux aveugles du poète grec, la prudence avec laquelle il serre son bâton de la main gauche, la main droite levée comme s’il était sur le point de nous raconter une de ses histoires.

Un des autres vieillards rembranesques dont je ne me lasse pas est Siméon dans le «Chant de louange de Siméo» exposé au Nationalmuseum à Stockholm. Cette toile est considérée comme la dernière du maître –elle a été retrouvée inachevée dans son atelier. Cette œuvre émouvante est inspirée des versets 2:25-39 de l’évangile de Luc. Dans ce récit, le «juste et pieux» Siméon, venu au temple sous l’inspiration de l’Esprit saint, reçoit l’Enfant Jésus dans ses bras. Cette grâce est censée accomplir une promesse divine. Dieu avait en effet annoncé que le vieillard, malgré sa cécité, «ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ du Seigneur». Tandis que cette promesse se réalise, Siméon chante une louange pour dire qu’il peut partir en paix parce que ses yeux ont vu le salut de Dieu.

Rembrandt, Homère, 1663

Rembrandt, Homère, 1663 © Mauritshuis, La Haye / Wikimedia Commons

Rembrandt avait déjà peint le chant de louange de Siméon dans plusieurs œuvres, mais dans aucune d’entre elles il ne nous rapproche autant du moment que Siméon a attendu toute sa vie: celui où il berce l’Enfant Jésus. Le bébé est dans une position peu rassurante, comme si quelqu’un l’avait posé sur les mains jointes en prière de Siméon. Bien que celui-ci ne puisse pas voir l’enfant, son regard aveugle est dirigé vers le bébé, et l’enfant a le visage tourné vers le vieil homme. Hormis la femme à l’arrière de Siméon (sans doute la prophétesse Anne, dont il est question dans le même chapitre), personne d’autre ne figure sur la toile. Nous n’y apercevons aucun temple, aucun prêtre, et les parents de l’Enfant Jésus sont également absents de la scène. Tout tourne autour de la joie contenue de Siméon. Il lui a été accordé d’atteindre un grand âge et la promesse divine a été tenue.

Une petite digression: quelque quinze années après que Rembrandt a peint cette œuvre –peut-être la dernière de sa vie– Jean-Sébastien Bach, qui allait composer une superbe cantate sur ce moment de la vie de Siméon, nassait à Eisenach.

Rembrandt, Le Chant de louange de Siméon, entre 1665 et 1669

Rembrandt, Le Chant de louange de Siméon, entre 1665 et 1669 © Nationalmuseum Stockholm / Wikimedia Commons

Depuis que j’ai lu le livre de Suzanne Biewinga, je porte un autre regard sur la «Vieille Femme lisant», Homère et Siméon. C’est comme si Rembrandt avait construit pour eux un espace idéal –un espace qui n’est pas seulement sémantique ou langagier, mais aussi, et surtout, pictural, visuel. Dans la langue écrite de Biewinga et dans la langue figurative de Rembrandt, la vielle femme et les deux vieillards ont vieilli dans «l’authenticité, la beauté et la dignité». Comme j’aurais aimé pouvoir discuter avec eux et leur poser cette même question: comment était votre chemin? Pénible et difficile, ou aisé et agréable?

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.