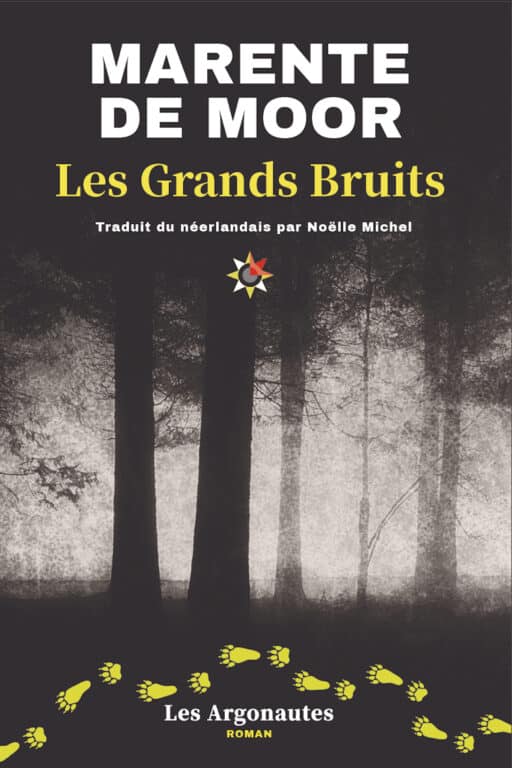

Le crissement du monde après effondrement: «Les Grands Bruits» de Marente de Moor

Avec Les Grands Bruits, la Néerlandaise Marente de Moor offre un roman maîtrisé qui questionne la vérité sur fond d’apocalypse.

On se croirait au lendemain d’une terrible bataille, quand le silence a déployé sa chape de plomb sur un paysage irrémédiablement désolé, quand le crépuscule n’en finit plus et que l’aube paresse en des contrées lointaines, mais il n’est pas de corps étendu à contempler. Nous sommes placés dès le premier chapitre au cœur d’un champ de ruines sans âme qui vive, sinon celles de la narratrice, Nadia, et de son mari Lev.

Ce couple de biologistes aux corps broyés par la solitude ne sont que des ombres errantes au milieu d’une nature –une forêt située dans l’ouest de la Russie– qu’ils ont cherché à apprivoiser pendant plus de trente ans et qui les rejette désormais avec une autorité aussi évidente que muette. Au milieu des années 1980, le professeur Lev et son élève Nadia quittent Saint-Pétersbourg pour s’installer dans une contrée sinon sauvage, du moins reculée et «authentique». Ils y créent un refuge pour oursons orphelins, ce qui leur permet d’accueillir des bénévoles occidentaux. Ou comment mêler en un rêve la vie sauvage et l’attraction touristique; mais le rêve se révèle être une chimère, une illusion nourrie d’espoirs scientifiques et d’imagination féminine.

Marente de Moor a vécu près d'une décennie en Russie à la fin du siècle de dernier. Il ne faut dès lors pas s'étonner de retrouver son (faux) double dans le personnage d'Esther Graafsma, jeune Néerlandaise par qui le drame arrive –du moins selon Nadia.

Marente de Moor a vécu près d'une décennie en Russie à la fin du siècle de dernier. Il ne faut dès lors pas s'étonner de retrouver son (faux) double dans le personnage d'Esther Graafsma, jeune Néerlandaise par qui le drame arrive –du moins selon Nadia.© Eddo Hartmann

Nombreux sont les romanciers décrivant la fin d’un monde, ce point de basculement qu’ils contemplent dans leur vie et tentent de traduire dans leurs œuvres, comme un lieu irréfragablement autre, qui échappe toujours à leur entendement, créant dans leurs récits une faille dans laquelle le lecteur peut s’immiscer. Marente de Moor ne se situe pas exactement à cet endroit: elle ne dépeint pas l’achèvement d’un monde familier, du moins pas directement; l’effondrement a déjà eu lieu.

Il y a quelque chose de post-apocalyptique –dont les «grands bruits» sont le signe– dans l’errance de Nadia au milieu de cette forêt à la fois tellement imperturbable et oppressante, qui n’est pas sans faire penser aux pérégrinations d’un père et de son fils dans les paysages cendrés de La Route, de Cormac McCarthy. Mais contrairement à l’écrivain américain qui développe une métaphysique de l’incertitude, comme le reliquat d’un humanisme fragile, la romancière ne franchit pas totalement la frontière de l’inconnu: son récit n’est pas arrimé aux oscillations tourmentées du présent, à l’errance incertaine quand le commun, l’habituel n’est plus; il est encore tourné vers le passé, vers ce qui a objectivement provoqué la chute.

Marente de Moor est ainsi à la croisée des genres littéraires, entre le passé d’une Russie qu’elle a bien connu, elle qui a vécu près d’une décennie là-bas à la fin du siècle de dernier, et le présent. L’écrivaine a connu l’affaissement du monde soviétique à cette époque; elle en a peut-être chroniqué les étapes, plus ou moins consciemment, pour un hebdomadaire de son pays. Il ne faut dès lors pas s’étonner de retrouver son (faux) double dans le personnage d’Esther Graafsma, jeune Néerlandaise représentant une fondation, interférant dans la culture et l’histoire d’autrui sans pour autant être au premier plan, celle par qui le drame arrive –du moins selon Nadia.

Marente de Moor ne dépeint pas l'achèvement d'un monde familier; dans son roman, l'effondrement a déjà eu lieu

C’est bien là l’un des intérêts majeurs de ce roman maîtrisé, dont le style hésite perpétuellement –et volontairement– entre le drame, le fantastique et le lyrisme. Tout est vu à travers le prisme d’une femme à l’imaginaire pétulant, aux souvenirs délibérément oblitérés, voire tronqués, à la «vérité» équivoque. Lors de leur rencontre, Nadia voit sa propre vie dans le regard d’Esther, une existence faite de désirs avortés, réduite à un personnage pittoresque pour voyageurs en quête d’authentique, un minuscule rouage démodé et figé dans un monde occidental démesuré, de plus en plus moderne, rapide et cosmopolite. L’effondrement du monde ne serait-il finalement que celui, intime, d’une image de soi?

L’univers romanesque tient dans la paume de cette narratrice singulière, fébrile devant le réel, puissante face à l’imaginaire, rugueuse dans l’amour, romantique dans son naturalisme… Elle écrit à un «machiniste» dont on ne sait s’il est une vague figure entraperçue dans le train des possibles ou la rencontre d’une nuit, comme l’attente d’une aube différente qui n’adviendra pas. Sa voix émerge seule dans cette écriture tantôt placide, tantôt tourmentée, une solitude que ne viennent contrarier ni les balbutiements de Lev, ni les théories extravagantes de son fils Dimka. Le monde n’est qu’artifice; la vérité n’est plus, pas même celle des représentants de Dieu qu’incarne un «soi-disant pope» de passage, adepte de vodka et de prêches automatiques.

Que reste-t-il? «De tout ce qui avait disparu, seuls subsistaient les sons», dit Nadia. Étonnante affirmation dans un roman où le silence semble omniprésent, la forêt immuable, les animaux mutiques… Mais il y a ces «grands bruits», aussi brusques qu’effrayants, tel un signe apocalyptique incompréhensible: ils sont décrits comme célestes et souterrains, archaïques et eschatologiques, comme une terreur nocturne infantile et l’abîme de la finitude… Ils sont tout à la fois le mouvement naturel de la Terre, «le bruit de fond de la vie» et «le crissement du monde». Ils sont la rémanence de la Vie quand tout semble avoir disparu.

Si le nom de Margriet de Moor est déjà connu dans l’Hexagone, tant son œuvre a fait son chemin en France depuis les premières traductions dans les années 1990, celui de sa fille Marente est encore à faire retentir: ses deux premiers romans traduits en français, La Vierge néerlandaise (2023) et Les Grands Bruits (sobrement intitulé Foon, qui désigne un son concret émis par la parole, indépendamment de son sens), n’ont rien à envier à ceux de son aînée. C’est tout le mérite des Argonautes, jeune maison d’éditions qui se consacre aux écritures européennes, de nous faire découvrir cette nouvelle voix: Les Grands Bruits est un roman original et puissant, porteur d’une promesse littéraire que nous n’avons pas fini d’entendre résonner.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.