Srefidensi! Le Suriname, cinquante ans d’indépendance et de résilience

Cinquante ans après son indépendance, le colonialisme y est encore présent. Les Pays-Bas continuent trop souvent de considérer leur ancien territoire avec une seule question en tête : que pouvons-nous en tirer ? Pourtant, estime Kathleen Ferrier, fille du premier président du Suriname indépendant, le pays a beaucoup plus à offrir, et c’est aux Surinamais eux-mêmes de se saisir de leurs richesses naturelles mais aussi humaines. Ou, comme on dit en surinamais: Srefidensi! Montrons-leur que nous pouvons y arriver!

En 2021, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, a fait une déclaration qui a claqué comme une gifle. Selon lui, le Suriname était un failed state, un État défaillant. Ce n’est pas tant l’assertion elle-même qui a fait mal –on pouvait la comprendre, au vu des événements survenus au Suriname à partir de 1980, après que des militaires avaient renversé le gouvernement puis suspendu la Constitution. Non, ce qui rendait cette gifle si douloureuse était le motif invoqué par Blok pour expliquer cet échec: la composition ethnique du pays.

Une fois de plus, un responsable politique néerlandais faisait étalage de sa totale incompréhension du Suriname, de ce que ce pays représente et de ce qu’il a à offrir. Conclure, à travers un prisme eurocentrique, qu’une société multiethnique n’a aucune chance de succès témoigne d’une profonde myopie et d’un manque d’intérêt réel et de curiosité. C’est se montrer méprisant envers le pays en question à partir d’un sentiment de supériorité infondé.

Méconnaissance

Une fois encore, les Pays-Bas ne mesuraient pas la véritable valeur du Suriname, et c’est cela aussi qui rendait cette gifle si cuisante.

Il s’était produit quelque chose de semblable pendant la Seconde Guerre mondiale. Si le Suriname avait alors connu un essor économique, ce n’était pas grâce à l’Europe, mais aux États-Unis qui ont su, eux, reconnaître la valeur et le potentiel du pays, à commencer par ses immenses réserves de bauxite, indispensables à la production de matériel de guerre. Des troupes ont été envoyées, on a construit des routes et un aéroport pour transporter les matières premières; l’économie a pu dès lors se développer.

Kathleen Ferrier: «Les Surinamais descendent des plus résistants : des femmes et des hommes qui ont survécu à l’esclavage et à l’engagisme».

Kathleen Ferrier: «Les Surinamais descendent des plus résistants : des femmes et des hommes qui ont survécu à l’esclavage et à l’engagisme».© Anke van der Meer

Mais même si cette croissance ne devait rien à la clairvoyance néerlandaise, les Surinamais restaient profondément attachés à la métropole. Lorsqu’il est apparu que les Pays-Bas en guerre ne disposaient pas des moyens nécessaires pour acquérir un avion de chasse Supermarine Spitfire, la population surinamaise a lancé une collecte de fonds; en trois mois, la colonie a pu transférer la somme requise aux Pays-Bas.

Qui plus est, des hommes et des femmes du Suriname se sont portés volontaires pour prêter main-forte aux troupes néerlandaises dans leur lutte contre les nazis. Mais on les a renvoyés chez eux: ils risquaient de côtoyer des soldats sud-africains blancs. Or, à cette époque, il était impensable que ces derniers combattent au coude à coude avec des Noirs…

Une terre bénie

Dès l’enfance, mes parents m’ont bercé de récits comme celui-là –sur l’attachement du Suriname aux Pays-Bas, sur le courage des Surinamais et sur l’incompréhension des Pays-Bas et, plus largement, des Plats Pays à l’égard des richesses du Suriname.

Johan Ferrier et Edmé Vas étaient des enseignants dans l’âme. Ils croyaient à la puissance émancipatrice d’une éducation qui forme des citoyens démocrates, respectueux de l’État de droit, et qui accorde une place centrale à l’égalité. Ils étaient fiers d’être Surinamais et ont transmis cet orgueil à leurs enfants comme à leurs élèves.

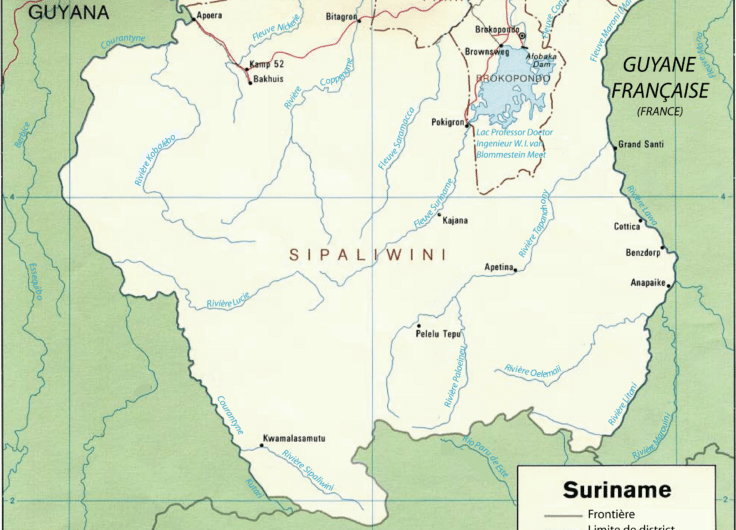

Le Suriname appartient à la fois au continent sud-américain et au monde caribéen et plutôt que de tourner sans cesse son regard vers l’Europe, il gagnerait à se tourner davantage vers sa propre région

À la maison, on nous répétait que le Suriname est un pays particulièrement béni. Les graves catastrophes naturelles –séismes, inondations ou sécheresses– y sont rares. La terre y est d’une fertilité exceptionnelle (c’est vrai: il suffit d’oublier un bâton de marche dans la forêt pour que des feuilles y poussent au bout de quelques semaines) et elle recèle d’abondantes richesses: bauxite, or, pétrole, gaz. On nous montrait la beauté de la nature et on nous apprenait à la respecter.

Par ailleurs, le Suriname appartient à la fois au continent sud-américain et au monde caribéen. Plutôt que de tourner sans cesse son regard vers l’Europe, par-delà l’océan, le pays gagnerait à se tourner davantage vers sa propre région, si riche sur le plan culturel. L’artiste Marcel Pinas en est un bel exemple. Au départ, il peignait surtout des œuvres pour touristes, qui se vendaient bien. Mais durant ses études en Jamaïque, on lui a fait découvrir la richesse de sa propre culture marronne et on l’a encouragé à y puiser son inspiration. C’est ainsi qu’il a fini par trouver sa véritable voix et une forme d’expression unique.

Indépendance

L’année 1973 a marqué un nouvel accès d’aveuglement de la part des Pays-Bas. Dans sa déclaration gouvernementale, le Premier ministre Joop den Uyl affirmait que le Suriname et les Antilles néerlandaises devaient accéder à l’indépendance au cours de la législature à venir. Pour le Suriname, la surprise était totale: aucune concertation n’avait eu lieu. La décision avait été prise unilatéralement, en contradiction avec le principe d’égalité entre les trois pays alors membres du royaume des Pays-Bas –le Suriname, les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises– tel qu’il était inscrit dans le Statut de 1954.

Johan Ferrier, premier président du Suriname, n’employait jamais le mot indépendance. Il parlait d’autonomie: «car on a toujours besoin des autres».

Johan Ferrier, premier président du Suriname, n’employait jamais le mot indépendance. Il parlait d’autonomie: «car on a toujours besoin des autres».© Anefo / Wikimedia Commons

Le Suriname a décidé de prendre les devants et de ne pas se laisser «chasser» du Royaume par les Pays-Bas: il partirait de son plein gré. L’indépendance a été donc proclamée le 25 novembre 1975, il y a maintenant cinquante ans.

Srefidensi

Johan Ferrier –mon père, dernier gouverneur et premier président du Suriname– n’utilisait jamais le mot indépendance. Il parlait toujours d’autonomie, car, disait-il, «nul homme, nul pays n’est totalement indépendant. Nous avons toujours besoin des autres. Mais nous pouvons être autonomes –comme individus et comme nation: tracer notre propre voie, selon nos convictions, nos forces et nos possibilités».

Dans la nuit du 24 au 25 novembre 1975, à minuit pile, la foule rassemblée au stade de Paramaribo a vu descendre lentement le drapeau néerlandais, en même temps que l’ancien drapeau surinamais. Sous les acclamations, on a hissé le nouveau drapeau du Suriname: une unique étoile jaune, symbole de l’unité du peuple surinamais, y remplaçait les cinq étoiles du drapeau précédent, qui figuraient les différents groupes ethniques. À ce moment-là, les rivaux politiques Lachmon et Arron se sont embrassés avec effusion. Dans sa joie, Johan Ferrier, premier président du Suriname indépendant, a levé les bras si haut qu’il a failli frapper la princesse Beatrix au visage.

Liesse en 1975: Johan Ferrier, premier président du Suriname indépendant, leva les bras si haut, de pure joie, qu’il faillit frapper la princesse Béatrix au visage.

Liesse en 1975: Johan Ferrier, premier président du Suriname indépendant, leva les bras si haut, de pure joie, qu’il faillit frapper la princesse Béatrix au visage.© Bert Verhoeff / Anefo / Wikimedia Commons

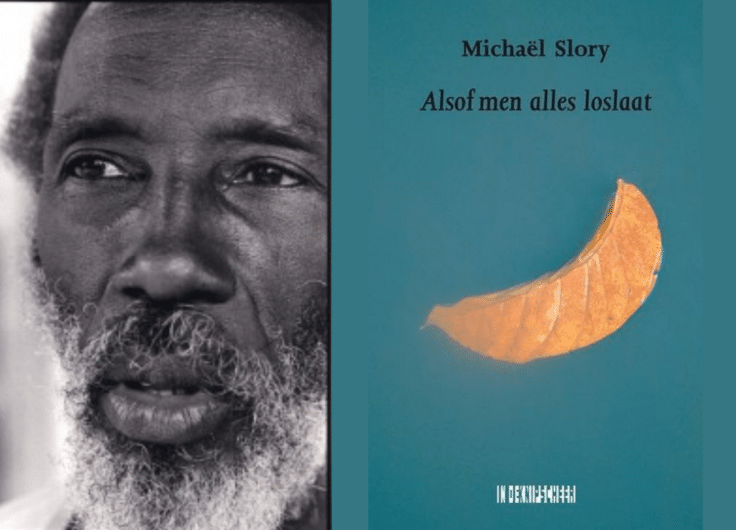

Une euphorie collective emplissait le stade. Une conviction profonde dominait: nous pouvons le faire! Nous construirons ce pays. Nous montrerons ce dont nous sommes capables. Srefidensi! Ce mot surinamais, forgé par le poète et écrivain Henny de Ziel –alias Trefossa– pour désigner l’autonomie, est formé de trois éléments, srefi, den et si, et signifie littéralement «se faire voir». Autrement dit: Montrons-leur que nous pouvons le faire nous-mêmes. Ce mot vibrait de fierté et de force; en 1975, l’espoir et la confiance régnaient.

Des liens étroits malgré des relents de colonialisme

Cinquante ans ont passé –une vie entière. Avec le recul, il est clair que les attentes d’alors n’ont pas été comblées. Malgré ses immenses richesses naturelles, le Suriname connaît la pauvreté. Tout visiteur le constate: routes défoncées, maisons délabrées, gens qui vivent dans et de la rue, bâtiments en ruine dans le centre historique –pourtant classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le système de santé est défaillant et la qualité de l’enseignement laisse fortement à désirer: les enseignants doivent cumuler trois emplois pour joindre les deux bouts, allant parfois jusqu’à vendre des sodas à leurs élèves pour compléter des revenus toujours dérisoires.

Dans le même temps, la richesse est bien là, éclatante dans des demeures et des voitures extravagantes, des jets privés et des hôtels de luxe. En cinquante ans, l’écart de revenus s’est considérablement creusé. Beaucoup a été dit et écrit sur la manière dont on en est arrivé là. Les événements de 1980, évoqués plus haut, et les «meurtres de décembre 1982» ont, sans nul doute, causé une profonde fracture sociale et ouvert la voie à une culture politique de la défiance –une culture où l’enrichissement personnel aux dépens des autres est devenu la règle plutôt que l’exception, et où la corruption comme l’octroi illégal de concessions foncières et aurifères ont eu le champ libre.

Rien d’étonnant à ce que les relations avec les Pays-Bas se soient maintes fois détériorées, parfois même jusqu’à la rupture. Le titre du rapport d’enquête publié en 2000 sur vingt-cinq années d’aide au développement après l’indépendance du pays en dit long: «Een belaste relatie» – littéralement «une relation chargée», c’est-à-dire empreinte de tensions et d’un lourd passé. Plus exactement: les rapports entre les gouvernements des deux pays restent grevés par le passé colonial, dont les effets continuent à se faire sentir dans les deux sociétés. Les propos de responsables politiques tels que Stef Blok en sont une illustration, tout comme certaines d’autres pratiques que j’évoquerai plus loin.

Srefidensi est le mot surinamais pour « autonomie », forgé par le poète et écrivain Trefossa.

Srefidensi est le mot surinamais pour « autonomie », forgé par le poète et écrivain Trefossa. © Michiel van Kempen

Malgré ces difficultés, les liens entre le Suriname et les Plats Pays demeurent indéniablement étroits. D’abord parce qu’environ trois cent quatre-vingt mille personnes d’origine surinamaise se sont établies aux Pays-Bas (et en Belgique). Elles contribuent à ces sociétés tout en entretenant avec le Suriname des liens familiaux chaleureux: elles envoient de l’argent et des colis de denrées, et font régulièrement l’aller-retour.

Ensuite, la langue néerlandaise constitue un trait d’union essentiel entre les deux pays. Dans l’optique de décolonisation, il n’est guère surprenant que des voix s’élèvent au Suriname pour abolir la langue de l’ancien colonisateur au profit du sranan tongo, la lingua franca, la langue qu’on entend dans la rue. À la maison, on parle, entre autres, sarnami, wayana, chinois, javanais ou ndyuka mais tout le monde connaît le sranan tongo. Il n’en reste pas moins que le néerlandais est encore et toujours la langue officielle, apprise à l’école et employée par l’administration et les médias. Et c’est une chance: grâce à cela, le Suriname est membre de la Taalunie (Union de la langue néerlandaise), qui favorise des échanges culturels féconds –pensons, par exemple, aux concours et exercices d’écriture entre élèves du secondaire, ou encore à la coopération entre universités.

Le néerlandais permet en outre à la population d’accéder à des études supérieures inexistantes au Suriname et à la connaissance en ligne. Bien sûr, comme partout, l’anglais gagne du terrain, surtout parmi les jeunes.

les rapports entre les gouvernements des deux pays restent grevés par le passé colonial, dont les effets continuent à se faire sentir dans les deux sociétés

Mais cette langue commune a aussi son revers: on puise trop facilement dans le capital humain du Suriname lorsqu’il se révèle nécessaire ailleurs, par exemple aux Antilles néerlandaises ou aux Pays-Bas. Puisque les Surinamais parlent un néerlandais parfait, on peut aisément les recruter dans les secteurs de l’enseignement et de la santé, où la pénurie de main-d’œuvre est particulièrement aiguë aux Pays-Bas (et en Belgique). Les institutions de santé et d’éducation n’hésitent pas un instant à embaucher des professionnels dont le Suriname a lui-même cruellement besoin, afin de renflouer leurs effectifs. Le nombre élevé de petites agences de placement qui ont investi ce marché ces dernières années montre à quel point ce business est lucratif. Ce phénomène n’est d’ailleurs pas nouveau: dès la fin des années 1950, on recrutait déjà du personnel infirmier au Suriname. La différence, c’est qu’aujourd’hui ces professionnels sont tout aussi indispensables dans leur propre pays –et il en va de même pour l’enseignement. En 2000, la députée socialiste Agnes Kant interpellait à ce sujet Els Borst, alors ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports, jugeant «moralement injustifiable» le fait de recruter des infirmières venues de pays où elles étaient vitales et avaient été formées à grands frais.

Ainsi voit-on ressurgir le colonialisme –en réalité jamais tout à fait disparu: puiser dans un pays ce dont on a besoin sans se soucier des conséquences pour sa population. Que certains souhaitent partir est, bien sûr, parfaitement compréhensible: les salaires au Suriname sont misérables. Il revient donc avant tout au gouvernement surinamais de garantir des rémunérations et des conditions de travail décentes. Mais il n’est pas déraisonnable d’attendre aussi un sens des responsabilités de la part des institutions néerlandaises de santé et d’enseignement: si vous attirez du personnel, faites au moins quelque chose en retour. Cela peut prendre bien des formes –par exemple en investissant dans le renforcement des capacités au Suriname, ou en finançant des formations professionnelles dans les domaines de la santé et de l’éducation.

La force du Suriname

Mais tout n’est pas que ruines et désolation, loin de là! Car la plus grande force du Suriname réside dans sa population. On nous a appris que nous, Surinamais, sommes un peuple dont les racines s’étendent aux quatre coins du monde. C’est ce qui rend notre culture et notre société si riches et si variées –qu’il s’agisse de cuisine ou de littérature, de peinture, de musique ou encore de théâtre. Partout, on perçoit la fécondité de ce métissage.

Fête de l’indépendance en 1975

Fête de l’indépendance en 1975© Anefo / Wikimedia Commons

Ajoutons que les Surinamais descendent des plus résistants: des femmes et des hommes qui ont survécu à l’esclavage et à l’engagisme. Cela leur confère une force singulière –mais aussi une responsabilité: œuvrer à faire du monde, pour tous, un lieu plus juste, plus égalitaire, où chacun dispose des mêmes chances.

Synagogue et mosquée

On me demande souvent comment il se fait qu’au Suriname la diversité aille de soi. C’est le seul pays au monde où une synagogue et une mosquée se dressent côte à côte, et où les fidèles de ces deux religions cheminent fraternellement, chaque fois que les circonstances s’y prêtent.

C’est qu’au Suriname, les gens sont intimement convaincus qu’ils ont besoin les uns des autres. Lorsque les propriétaires des plantations –enrichis par le dur labeur des esclaves venus d’Afrique et des travailleurs sous contrat («engagés») originaires notamment d’Inde, d’Indonésie et de Chine– sont rentrés en Europe, parce qu’il n’y avait plus rien à gagner au Suriname, ils ont laissé les habitants derrière eux. Ceux-ci, sans tenir compte de leurs origines ou des raisons qui les avaient menés là, se sont regardés et ont compris que, s’ils voulaient aller de l’avant, il leur faudrait unir leurs forces. Cela suppose parfois de savoir dépasser ses propres intérêts, parce qu’il existe un bien plus grand que le sien.

Partout au Suriname, on perçoit la fécondité du métissage

Cette idée demeure vivante au Suriname; elle constitue l’un des traits distinctifs du pays. Chaque fois que je me rendais aux Nations unies et que je disais être née au Suriname, je voyais les regards s’illuminer: «Ah! Le Suriname, ce pays qui est un exemple pour le monde –par son peuple.»

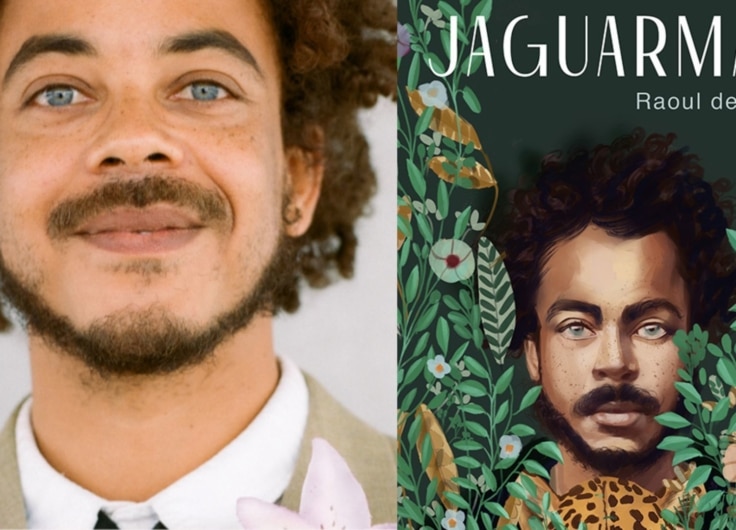

Dans un monde toujours plus en proie à la polarisation et à la peur –peur de la multiculturalité, du multireligieux et de la diversité– le Suriname fait figure d’exception lumineuse. D’abord pour les pays avec lesquels il partage la langue: la Belgique et les Pays-Bas. Grâce au néerlandais, on entre directement en contact avec la richesse culturelle et spirituelle du pays: en le visitant, bien sûr, mais aussi en découvrant sa littérature, sa poésie, sa musique, son théâtre. Dans le secteur artistique et culturel de la diaspora, aux Pays-Bas comme en Belgique, la voix surinamaise résonne haut et clair.

Dans un monde toujours plus en proie à la polarisation et à la peur face à la multiculturalité, au multireligieux et à la diversité, le Suriname fait figure d’exception lumineuse. Photo prise lors de la fête de l’indépendance en 1975.

Dans un monde toujours plus en proie à la polarisation et à la peur face à la multiculturalité, au multireligieux et à la diversité, le Suriname fait figure d’exception lumineuse. Photo prise lors de la fête de l’indépendance en 1975.© Anefo / Wikimedia Commons

On peut dès lors espérer que le gouvernement surinamais ne se concentre pas uniquement sur l’extraction et l’exportation de ressources naturelles: pétrole, gaz et autres. Il faut aussi un effort résolu pour préserver ce qui fait du Suriname un pays à nul autre pareil: ses habitants et la manière dont ils vivent ensemble, malgré leurs origines si diverses. Préserver cela est une tâche essentielle pour le gouvernement. Si le pays y parvient, un avenir doré l’attend.

Le 25 novembre 1975, le Suriname regardait l’avenir avec confiance. Car cela ne faisait aucun doute: nous allions montrer que nous pouvions nous en sortir par nos propres forces. Et ce que nous avions à offrir était unique. Cinquante ans plus tard, le monde est bien plus âpre qu’alors. Les dirigeants populistes, les régimes autoritaires, les bouleversements géopolitiques fulgurants et la menace de la violence sèment partout l’inquiétude, l’angoisse et le découragement. Aujourd’hui, ce que le Suriname a à offrir est plus nécessaire que jamais.

Faisons voir au monde la force qui anime la terre et le peuple du Suriname!

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.