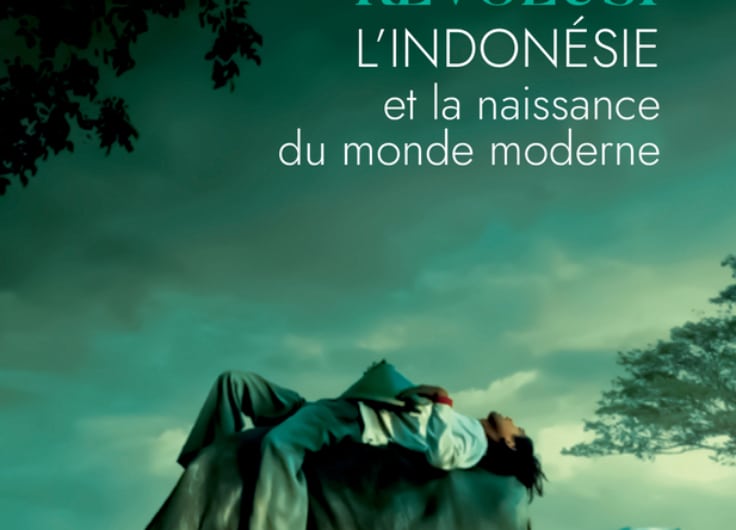

Des «actions grandioses» aux exactions: les Néerlandais face à leur passé colonial

Un aperçu, en quatre clichés, de la transformation du regard que portent les Pays-Bas sur leur époque coloniale.

Depuis cinq siècles les Européens poursuivent entre eux un débat sur la question également au cœur de la célèbre controverse qui opposa le théologien Juan Ginès de Sepúlveda et le missionnaire Bartolomé de Las Casas en 1550: l’arrivée des Européens dans les autres parties du monde fut-elle bénéfique pour les personnes qui y vivaient, ou préjudiciable?

Le «débat colonial» actuel n’est pas propre aux Pays-Bas, mais existe dans toutes les anciennes «mères patries», surtout peut-être en Angleterre.

Le Great Imperial Debate porte sur ce qui s’est passé il y a longtemps et bien loin et, en même temps, sur le récit que nous nous en faisons aujourd’hui. Deux écoles sont apparues parmi les historiens du colonialisme, esclavage compris, au cours des dernières décennies: ceux qui veulent approfondir l’information sur les horreurs perpétrées durant des siècles et les examiner dans un cadre plus large, et ceux qui souhaitent renforcer l’image du colonialisme apporteur de civilisation, qu’on appellera plus tard progrès. En décembre 1987, je me suis trouvé moi-même totalement happé par ce grand débat colonial qui m’a rarement lâché depuis.

Je garde un souvenir inoubliable de ma surprise lorsque, dans un kiosque de gare, mes yeux se posèrent sur une revue titrant, en couverture, Nederland en Bali (Les Pays-Bas et Bali). Depuis assez longtemps je m’intéressais à la conquête de l’île de Bali par les Pays-Bas en 1906, un drame où, selon le compte rendu militaire, quatre Néerlandais et «environ six cents Balinais» étaient tombés. Dans une bibliothèque bien préservée dans la ville balinaise de Singaraja, qui possédait des années de collections reliées de revues officielles et scientifiques, j’avais déjà appris quelques années auparavant que Bali avait été conquise parce qu’à partir d’elle existait un trafic à grande échelle de chandoo, de l’opium prêt à être fumé, vers la voisine Java. En 1894 le gouvernement néerlandais avait ouvert à Batavia, la capitale des Indes néerlandaises (aujourd’hui Jakarta), la Manufacture gouvernementale d’opium, et la concurrence devait disparaître.

Dans la cafétéria à côté du kiosque, toujours curieux de l’état de la recherche scientifique, je lus l’article de la revue historique avec un écœurement croissant. Le radja du sud de Bali refusait de payer une amende infligée par les autorités coloniales. En outre le «droit de bris», le droit des populations côtières sur la cargaison d’un bateau échoué, était un «anachronisme», tout comme le radja lui-même d’ailleurs. L’administration moderne ne pouvait pas laisser perdurer la situation ancienne …

La pratique de la traite des esclaves, depuis le début, n’était pas un secret aux Pays-Bas, mais le sujet était relégué dans un coin

Ce récit complaisant pour le pouvoir, on le retrouvait exactement dans presque tous les journaux et les livres depuis 1906! Rien sur l’opium, pas un mot sur le Dienst der Opiumregie (Service de gestion de l’opium). Le colophon citait le nom de l’auteur: C. Fasseur, professeur à l’université de Leyde.

Plus tard, j’ai regardé, lu et critiqué des piles de livres sur le colonialisme et, vis-à-vis d’encore bien des chercheurs, j’ai ressenti à nouveau le même sursaut nauséeux qu’à la lecture de C. Fasseur, écœuré par l’abîme séparant les données évidentes figurant dans les bibliothèques et les archives, et la sélection limitée, tendancieuse opérée par les érudits.

Un monument dédié aux esclaves anonymes

À travers les âges, que savaient les Néerlandais de ce qui s’est passé dans les colonies, les Indes occidentales et orientales? Voici, en quatre clichés, un aperçu de la transformation en cours aux Pays-Bas du regard sur l’époque coloniale.

Commençons par un monument aux esclaves anonymes sur la façade arrière du palais d’Amsterdam, sur le Dam.

Artus Quellinus, bas-relief de tympan sur la façade arrière de l'actuel palais royal à Amsterdam, années 1660

Artus Quellinus, bas-relief de tympan sur la façade arrière de l'actuel palais royal à Amsterdam, années 1660© E. Vanvugt

Au XVIIe siècle, les citoyens d’Amsterdam édifièrent, avec leur hôtel de ville sur le Dam, un temple où ils honoraient l’entreprise d’outre-mer, avec des cartes du monde tracées dans le marbre du sol. Jacob van Campen, l’architecte, conçut aussi les bas-reliefs ornant toutes les façades. Tandis que la Vereenigde Oostindische Compagnie (Compagnie néerlandaise des Indes orientales) s’emparait, autour de 1660, du monopole du commerce de la cannelle à Ceylan (Sri Lanka) alors détenu par les Portugais et le roi local, l’artiste baroque anversois Artus Quellinus ou Quellin sculptait à Amsterdam, d’après le projet de Van Campen, une œuvre triangulaire large de vingt mètres, en marbre blanc. Aujourd’hui encore ce bas-relief de tympan monumental décore la façade arrière du grand bâtiment, maintenant palais royal.

Ce tympan tout en longueur perpétue la tradition ancienne de rendre hommage à un conquérant par des cortèges triomphaux. Mais alors que les Romains se voyaient offrir des présents venant de pays assez voisins, Amsterdam reçoit une ambassadrice, des animaux et des cadeaux de quatre continents. Cette œuvre d’art est la première d’une longue série dans laquelle les Européens se présentent avec aplomb comme les maîtres du monde.

La pratique de la traite des esclaves, depuis le début, n’était pas un secret aux Pays-Bas, mais le sujet était relégué dans un coin, comme on peut encore le voir sur le palais royal du Dam. Au XVIIe siècle les Compagnies néerlandaises des Indes, orientales ou occidentales, fonctionnaient en partie grâce au travail d’esclaves indiens, africains ou asiatiques. Ce fait aussi, les artistes l’ont immortalisé. À la pointe dirigée vers la gare centrale, à côté de l’Europe et de l’Afrique et de leurs animaux, se trouvent représentés trois hommes à demi cachés, qui s’échinent à acheminer vers Amsterdam des produits exotiques issus du commerce ou de la rapine. De manière certaine, l’un d’entre eux est un Africain. À eux trois ils constituent le monument aux Africains, Asiatiques et Indiens anonymes qui, avec des centaines de milliers d’autres, trimèrent en esclavage pour le profit des Pays-Bas.

Ce groupe statuaire sous le rebord du toit du palais brûle d’impatience de prendre part au débat colonial actuel: lorsque chaque année, le 1er juillet, on célèbre l’abolition de l’esclavage sous la loi néerlandaise avec Keti Koti, cette représentation abondamment décorée de fleurs et bénéficiant d’un jeu de lumières peut attirer l’attention des passants, de telle sorte qu’ils regarderont peut-être parfois en l’air aussi le reste de l’année et désireront en savoir davantage sur la traite nationale d’êtres humains.

Eduard Douwes Dekker

Tournons maintenant le regard vers la Torensluis (L’écluse de la Tour) d’Amsterdam, où nous voyons une statue d’Eduard Douwes Dekker (1820-1887).

Des parties des Indes orientales étaient administrées depuis les Pays-Bas par un petit groupe verrouillé: d’abord la direction générale de la VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), puis des «comités gouvernementaux» et, à partir de 1813, le cabinet du roi. La plupart des Néerlandais n’en savaient pas beaucoup plus sur les colonies que l’histoire standard: ils étaient là pour aider les habitants païens ou primitifs à se développer. Pendant tout ce temps, des générations de fonctionnaires et de laquais ont gagné leur pain et leur statut dans les ministères et les universités en se bouchant les yeux et les oreilles. La libre expression était interdite par la loi.

Le 16 mai 1987 à Amsterdam: la reine Beatrix et l'éditeur Geert van Oorschot inaugurent le buste en bronze d'Eduard Douwes Dekker (Multatuli), une œuvre de Hans Bayens.

Le 16 mai 1987 à Amsterdam: la reine Beatrix et l'éditeur Geert van Oorschot inaugurent le buste en bronze d'Eduard Douwes Dekker (Multatuli), une œuvre de Hans Bayens.© E. Vanvugt

Un avocat de la transparence quant à la politique et aux pratiques coloniales fut Wolter Robert baron van Hoëvell (1812-1879). «Van Hoëvell fit de la «question coloniale» le sujet majeur au Parlement néerlandais, mais ce n’est qu’avec le génie de Multatuli que le sort des Javanais fut révélé au peuple des Pays-Bas».

Eduard Douwes Dekker, l’auteur qui se fit appeler Multatuli, donna dans le roman Max Havelaar un portrait de lui-même et de la société coloniale – aussi bien aux Pays-Bas qu’aux Indes orientales. De 1848 à 1870, le combat politique concerna exclusivement l’opposition entre le Cultuurstelsel (système de culture obligatoire) et le travail libre. Le Cultuurstelsel signifiait l’obligation pour les Javanais de cultiver sur leur terre fertile des espèces agricoles déterminées par l’administration. Le travail et l’usage du sol extorqués pour la production de sucre, d’indigo et surtout de café faisaient de l’ensemble de Java, effectivement, une plantation esclavagiste d’État.

Système de culture obligatoire ou travail libre? Multatuli considérait en 1862 dans Over Vrije Arbeid (Sur le travail libre) que, pour les Javanais, cela ne faisait aucune différence. Il n’approuvait ni une option, ni l’autre, il s’agissait simplement d’un autre nom pour un même bourreau.

Un monument «oublié»

C’est également à Amsterdam, plus précisément dans le sud de la ville, que se trouve le monument Van Heutsz.

Après Multatuli, plus personne ne pouvait se retrancher derrière l’ignorance de la violence avec laquelle les colonies étaient exploitées pour la prospérité de la métropole. Pourtant, pendant la dernière moitié de siècle du colonialisme (1890-1940), le gouvernement et les entreprises érigèrent des statues et des monuments en l’honneur des héros des «territoires d’outre-mer» plus nombreux et plus imposants qu’au cours des trois siècles précédents.

Peu de temps après le décès et l’inhumation, en juillet 1924 en Suisse, du général en retraite J.B. van Heutsz, des intentions se manifestèrent en divers endroits pour faire de lui, par l’édification d’un monument, le symbole du colonialisme respectable. Le plus brutal des généraux devint le militaire colonial le plus honoré; par la vénération de sa personne, il obtint de surcroît, à titre posthume, pour sa méthode du «massacre» mécanique appliquée dans les guerres outre-mer, la bénédiction des Pays-Bas très officiels.

Le monument Van Heutsz, sur l’Olympiaplein dans le sud d’Amsterdam, fut inauguré le 15 juin 1935 par son admiratrice, la reine Wilhelmine. Sur le piédestal central (quatre mètres de haut), le général sanguinaire est représenté en femme gigantesque (d’une taille de quatre mètres cinquante), effigie réalisée en calcaire conchylien gris-beige. Elle est vêtue d’un sarong et tient des deux mains un rouleau de la loi déployé. Son visage est «noble», impassible, résolu, aussi bien masculin que féminin. Qui est-elle ? Elle est le «colonialisme bienfaisant», qui apporte l’ordre, la première condition du progrès.

G. Friedhoff (en collaboration avec Frits J. van Hall), le monument Van Heutsz dans le sud d'Amsterdam

G. Friedhoff (en collaboration avec Frits J. van Hall), le monument Van Heutsz dans le sud d'Amsterdam© E. Vanvugt

Les admirateurs de Van Heutsz savaient qu’une statue peut être un porte-voix efficace de propagande, car c’est une tâche de longue haleine que de contredire une statue, et toute propagande qui n’est pas démentie a des chances de passer pour vérité. Toutefois, le monument à Van Heutsz s’attira souvent une riposte tapageuse sous forme de manifestations et de graffiti. Jusqu’aux alentours de 2000, l’énorme œuvre d’art, composée de maçonnerie et de statues en pierre de taille, faisait clairement référence au général, avec son nom en grands caractères sur le piédestal. Depuis 2001, l’œuvre s’intitule Monument Indië Nederland

(Mémorial néerlandais des Indes orientales).

Dans l’historiographie coloniale, les guerres et la violence ont toujours constitué des sujets majeurs. Mais tandis que dans la rue, offerts au regard de tous, les monuments dédiés aux généraux et aux amiraux perdaient leur nom et leur signification, les massacres qui avaient assuré la prospérité de l’Europe – à l’exception de ceux du bouc émissaire national néerlandais Jan Pietersz Coen – disparaissaient aussi, s’effaçant progressivement de la mémoire collective.

En Indonésie, Van Heutsz est une figure nationale car, sous son administration, le grand archipel devint une unité administrée de manière centralisée. Aux Pays-Bas, Van Heutsz est parfaitement «oublié». Il n’est plus même un nom sur un monument.

De commandant en chef à bouc émissaire

Nous quittons Amsterdam, tout en restant en Hollande-Septentrionale. Nous allons vers Hoorn, petite ville au bord du Markermeer (lac de Marken). Nous trouvons là la statue de Jan Pietersz Coen, qui vient d’être cité.

À partir du début du XVIIe siècle, les officiers de la Vereenigde Oostindische Compagnie obligèrent avec une grande violence les paysans des Moluques à leur réserver l’exclusivité des récoltes de noix muscade, de macis et de clou de girofle. Le commandant en chef aux Indes orientales, Laurens Reael, protesta contre ces expéditions punitives. Mais un membre du premier Conseil des Indes, Jacques l’Hermite, affirma en 1612 dans une lettre à la direction générale d’Amsterdam: «Selon mon opinion, il ne convenait pas de chercher à faire la paix avant de les avoir entièrement vaincus et amenés à la raison par de bons accords, ou exterminés jusqu’au dernier. Soumis ou exterminés, la seconde possibilité étant évidemment la plus sûre … » Jan Pietersz Coen a exécuté ce plan.

Ferdinand Leenhoff, statue de Jan Pietersz Coen à Hoorn (Hollande-Septentrionale)

Ferdinand Leenhoff, statue de Jan Pietersz Coen à Hoorn (Hollande-Septentrionale)© E. Vanvugt

En février 1621, un millier de soldats débarquèrent à Banda Neira. Ils investirent l’île et Coen envoya immédiatement 800 prisonniers en esclavage à Batavia. En mars, les troupes de la Vereenigde Oostindische Compagnie encerclèrent le village de Lontor, l’incendièrent et firent prisonniers les fugitifs. Moins de dix ans après la proposition sans détours de Jacques l’Hermite d’exterminer les Bandanais («cette engeance de brigands»), Coen écrivit à la direction de la VOC: «Les habitants ont pour la plupart déjà succombé du fait de la guerre, de la misère et de la pénurie».

La population de l’archipel de Banda était évaluée à 15 000 habitants lors de l’arrivée des Néerlandais. Un millier d’entre eux, au plus, réussirent à s’enfuir sur les îles voisines. Coen lui-même estima dans son Vertoog (Exposé) le nombre de victimes bandanaises à «environ 2 500 âmes qui sont mortes autant de faim et de misère que par l’épée».

Les Néerlandais firent ce à quoi les Portugais n’étaient jamais parvenus: en s’emparant des jardins et des vergers des Moluques et des îles Banda, ils obtinrent le monopole du commerce international de la noix muscade et du clou de girofle. C’est affreux, mais l’empire colonial néerlandais a été construit sur un massacre.

Coen, consécutivement à son carnage stratégique et lucratif, devint l’un des Néerlandais les plus honorés. Sa statue grandeur nature se trouve depuis 1893 au centre de Hoorn; à Amsterdam, son portrait sculpté est encore présent en cinq lieux de l’espace public.

Au XXIe siècle, l’image de Coen s’est rapidement dégradée. Lors du débat sur l’esclavage et de la discussion sur le père fouettard – termes qui désignent le revirement aux Pays-Bas dans le nouveau rapport au passé colonial -, Coen revint à la vie dans la conscience nationale. Mais celui qui fut le fondateur honoré de l’empire colonial était maintenant réincarné en bouc émissaire durable et figure symbolique de siècles de violence et d’exploitation outre-mer. Certains éprouvaient une telle aversion pour son nom qu’ils le retirèrent d’une rue ou d’une école.

Mon avis est de ne pas effacer les noms des coloniaux sanguinaires et de bien entretenir leurs statues. Car, bien qu’elles aient été érigées, à l’origine, pour rappeler les «actions grandioses», elles en disent aussi beaucoup, maintenant et pour le futur, sur les exactions commises.