1960 est une année particulièrement dramatique dans l’histoire belge et mondiale. Le Congo est en effet à feu et à sang, quelques jours seulement après l’indépendance du pays. Le gouvernement décide d’évacuer en catastrophe plusieurs milliers de Belges via un gigantesque pont aérien.

Le 17 août 1960, le journal bruxellois La Lanterne publie en double page une immense photo, avec pour légende « Réunis sur une seule photo […], voici les 729 héros du gigantesque pont aérien Belgique-Congo de la Sabena ». Le cliché montre le beau hall de départ et d’arrivée (aujourd’hui hors service) de l’aéroport de Zaventem. Sur les parois de verre, le photographe a intégré les portraits de tous les membres d’équipage qui ont participé au pont aérien. L’un de ces « héros » est mon père : il a participé en tant que steward à cette opération de grande envergure. À la maison, cette photo a longtemps été soigneusement conservée, puis elle est tombée dans l’oubli, reléguée au grenier dans une boîte où je l’ai retrouvée des décennies plus tard… Cette anecdote est emblématique du sort réservé à cet événement spectaculaire : ce qui fut jadis traumatisant pour de nombreuses personnes est à présent presque oublié. L’histoire du pont aérien de juillet 1960 est pourtant riche d’enseignements sur les relations belges avec le vaste monde.

Le 10 juillet 1960 : arrivée de réfugiés à l'aéroport de Zaventem.

Le 10 juillet 1960 : arrivée de réfugiés à l'aéroport de Zaventem.© Wikimedia Commons.

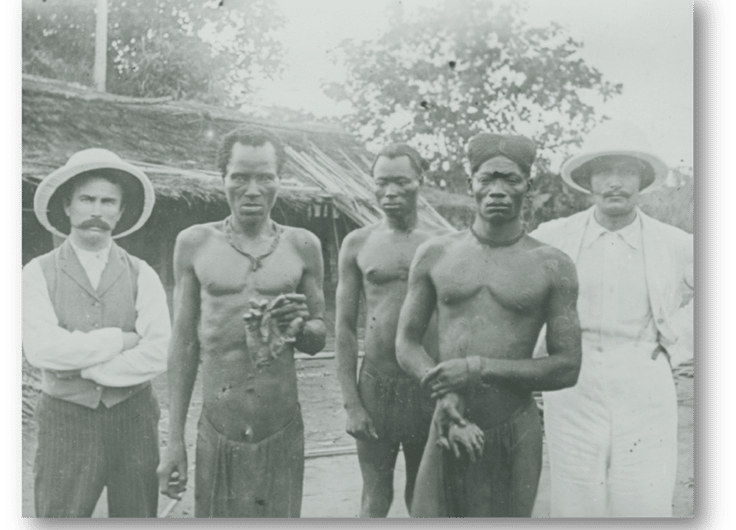

On pouvait (et on peut toujours) difficilement qualifier la Belgique de « grand pays ». Cela contrariait de nombreux patriotes belges au XIXe siècle et au début du XXe siècle. « Notre » sentiment national a cependant été revigoré par l’annexion du Congo. Consécutivement à l’exploitation menée dans l’État du Congo libre de Léopold II, l’État belge a décidé en 1908 de reprendre le contrôle de cette région. La mère patrie domine une colonie quatre-vingts fois plus grande qu’elle ; ce message exaltant est dorénavant servi à la population belge dès son plus jeune âge. L’intense propagande coloniale enseigne aux citoyens qu’ils « peuvent être fiers » de ce tour de force. Alors qu’autrefois régnaient l’esclavage, la superstition et la misère, les Belges ont apporté la civilisation, le christianisme et le progrès – tel est le récit standard qui persiste aujourd’hui encore chez certains.

Le caractère national de l’aventure coloniale au Congo a cependant toujours été problématique, a fortiori au début. De nombreux collaborateurs de Léopold II sur place étaient britanniques, suédois, norvégiens, danois, allemands, italiens, etc. Sur les 2 943 Blancs que comptait le Congo en 1908, il n’y avait que 1 713 Belges. Plus tard, leur nombre et leur contribution augmentent progressivement. En 1932, il y a 15 034 Belges sur 22 482 Blancs – une goutte d’eau parmi les dix millions de Congolais ! Avant 1940, la colonie n’était assurément pas un lieu où les Belges émigraient en masse. Seules les personnes très instruites et aisées pouvaient s’y établir, généralement comme fonctionnaires ou comme employés d’une grande entreprise, aux côtés d’un important contingent de missionnaires et d’un nombre beaucoup plus restreint de planteurs indépendants. Les « sans-le-sou » blancs sont catégoriquement chassés : les tolérer porterait atteinte au prestige du colonisateur aux yeux de la population noire…

Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que le nombre de Blancs au Congo commence à fortement augmenter. Ils sont 109 457 en 1958, parmi lesquels 86 736 Belges (79 %). Femmes et enfants sont considérablement plus nombreux (9 000 en 1932, 71 000 en 1958 !). À partir de la fin des années 1940, les équipements médicaux et sanitaires de la colonie sont en effet améliorés, surtout dans les grandes villes. Il existe un enseignement de qualité pour les enfants blancs, et les déplacements sont désormais plus faciles aussi, entre autres grâce à la densité du réseau aérien de la Sabena, qui relie les principales plaques tournantes du Congo. De nombreux fonctionnaires coloniaux et employés du privé s’y installent donc avec leur famille. Ils vivent dans des conditions plaisantes : jolis bungalows, service par des « boys », installations de loisirs de qualité et revenus bien plus élevés qu’en Belgique. Rien d’étonnant à ce que nombre d’entre eux, et en tout cas les jeunes enfants qui sont nés et ont grandi au Congo, aient de bons souvenirs de cette « époque dorée ».

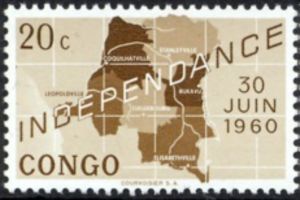

Mais en réalité, ils dansent sur un volcan… À la fin des années 1950, la population congolaise fait toujours plus clairement entendre son appel à l’indépendance. Malgré une amélioration des conditions de vie de certains salariés noirs et des équipements médicaux et d’enseignement (de base) de relativement bonne qualité, de moins en moins de Congolais supportent le régime colonial, avec ses sanctions, son travail rude et ses tendances racistes. Après de nombreuses hésitations et tergiversations, les autorités belges cèdent finalement à la pression politique croissante : en février 1960, il est décidé que la colonie deviendra indépendante le 30 juin 1960.

La cérémonie d'indépendance organisée à Lépoldville (Kinshasa) le 30 juin 1960.

La cérémonie d'indépendance organisée à Lépoldville (Kinshasa) le 30 juin 1960.Ce revirement drastique doit donc être préparé en seulement quatre mois. Mais cette entreprise hasardeuse semble réussir. Les nouvelles institutions congolaises peuvent commencer à fonctionner à la date prévue, président élu et Premier ministre inclus. Les Belges « au pays » et au Congo même espèrent que tout restera en réalité comme avant et que les Blancs pourront continuer à y mener la vie à laquelle ils sont habitués. Cette histoire vire toutefois bien vite au cauchemar.

Le 4 juillet, quelques jours après la solennelle passation de pouvoir, une révolte éclate dans la toute jeune armée congolaise. Le revêche commandant des forces armées, le général belge Émile Janssens, réagit avec une étrange rudesse en disant : « Avant l’indépendance = après l’indépendance. » Cette sentence n’est pas bien reçue par une partie des troupes noires qui se mutine, rendue amère parce que les possibilités de promotion se font attendre. En divers lieux, des Belges sont attaqués, battus et humiliés par des militaires révoltés ou parfois par de simples Congolais qui laissent libre cours à leurs frustrations. Quelques centaines de femmes blanches sont violées, une trentaine de Belges sont assassinés, la plupart dans le Bas-Congo. L’agitation s’étend à d’autres régions du Congo. Le 11 juillet, la province du Katanga riche en minerai proclame son indépendance, bientôt suivie par le Kasaï, la province du diamant. Le tout se produit avec le soutien de la Belgique. Les provinces rebelles ne veulent pas obéir au Premier ministre légitime Patrice Lumumba, devenu le diable incarné aux yeux des puissances occidentales (hommes politiques belges inclus) et de certains Congolais.

Le gouvernement belge choisit une approche dure de la crise congolaise. Bien que le calme soit presque revenu dans les premières régions touchées, grâce à l’intervention des autorités congolaises, la Belgique envoie unilatéralement, c’est-à-dire sans l’approbation du gouvernement congolais, des troupes aux points stratégiques du Congo, comme si ce nouvel État était encore sa colonie. Cette intervention jette de l’huile sur le feu : elle provoque non seulement de nouveaux incidents, mais aussi une rupture avec le gouvernement congolais. Celui-ci cherche du soutien auprès des Nations-Unies qui dépêchent rapidement des Casques bleus dans le pays. Mais cette intervention contribue au maintien des sécessions existantes, et non au rétablissement de l’autorité du gouvernement légitime ainsi que Lumumba l’avait espéré.

Le commandant Émile Janssens (1902-1989).

Le commandant Émile Janssens (1902-1989).© RTBF.

C’est donc dans ce contexte dramatique que s’opère le pont aérien. Bien que l’intervention militaire belge soit incontestablement conçue pour protéger les intérêts économiques et stratégiques de la Belgique, elle est présentée comme une opération exclusivement humanitaire, visant à garantir la sécurité des compatriotes et à faciliter leur évacuation. Car un véritable mouvement de panique a surgi parmi les Blancs. Effrayés par les attaques dont ont été victimes certains Belges, nombreux sont ceux qui veulent soudain tout laisser derrière eux afin d’atteindre le plus vite possible un lieu sûr. C’est l’amorce d’un véritable exode. Plusieurs Blancs franchissent la frontière vers un pays voisin, par exemple l’ancien Congo-Brazzaville français, de l’autre côté du fleuve Congo, en face de Léopoldville. D’autres ne peuvent pas suivre cet itinéraire rapide. Une évacuation de grande envergure est donc nécessaire. Pour s’acquitter de cette tâche, on fait appel à la Sabena. La compagnie aérienne n’est pas « juste » une entreprise de transport : elle n’est rien moins que le porte-drapeau du pays dans le vaste monde, et ainsi un acteur national capital sur la scène internationale. Elle a été créée en 1923 conjointement par les autorités belges et coloniales et par de grandes banques privées (qui ont toutes des intérêts au Congo), entre autres pour encourager l’exploitation du Congo. La participation publique dans cette société a progressivement augmenté : début 1960, l’État belge détient les deux tiers du capital. À la création de l’entreprise, il a également été établi que le gouvernement pourrait réquisitionner des avions en cas d’urgence. La crise du Congo est considérée comme l’une de ces urgences.

Bien que l’intervention militaire belge soit incontestablement conçue pour protéger les intérêts économiques et stratégiques de la Belgique, elle est présentée comme une opération exclusivement humanitaire, visant à garantir la sécurité des compatriotes et à faciliter leur évacuation.

Le 9 juillet, le ministre des Transports Paul Willem Segers demande donc à la Sabena d’employer ses avions à l’évacuation des Belges du Congo. L’opération dure jusqu’au 28 juillet. En moins de trois semaines, pas moins de 25 711 personnes sont rapatriées à Bruxelles, en 209 vols, totalisant 6 217 heures. On estime à 38 000 le nombre de Blancs ayant quitté le Congo : la grande majorité a donc été évacuée par le pont aérien. Les passagers acheminés par la Sabena sont surtout des femmes et des enfants (environ 20 000). On affrète aussi les tout nouveaux jets de type Boeing 707. À un moment donné, un avion prévu pour 174 passagers transporte pas moins de 303 personnes ; la plupart des rapatriés n’emportent en effet aucun bagage…

© Wikimedia Commons.

À l’arrivée à Zaventem se déroulent des scènes chargées d’émotion : de nombreuses personnes qui attendent anxieusement les membres de leur famille ; des infirmières (portant encore l’uniforme !) et des médecins qui prennent racine pour accueillir les expatriés ; des passagers qui sont descendus de l’avion sur une civière ; des enfants qui posent le pied sur le tarmac en chemisette et sandales, un animal domestique sous le bras ; partout des larmes de soulagement ou de chagrin. Notons que les avions ne volent jamais à vide : des soldats belges sont également transportés vers et depuis le Congo.

Les événements dramatiques au Congo suscitent une vive émotion au sein de la population belge, bien évidemment alimentée par les images du pont aérien. Pour beaucoup, il est totalement inattendu que l’aventure congolaise se termine de cette façon. Les autorités belges s’étaient convaincues d’avoir fait du Congo une « colonie modèle ». Elles en avaient négligé de préparer l’indépendance, entre autres en formant des élites locales, comme cela a été le cas dans d’autres colonies. C’est le revers de la médaille de la décolonisation « hâtive ». L’ancienne colonie s’enfonce pour plusieurs années dans la guerre, les massacres et la destruction. La population congolaise elle-même paie le prix fort. D’autres opérations militaires belges surviendront dans les années et les décennies qui suivent l’indépendance. Certains Belges évacués retourneront au Congo quand le pays aura retrouvé un peu de calme, mais pour beaucoup, juillet 1960 marque la fin définitive de l’aventure congolaise. Une chose est sûre : le nombre de Belges au Congo n’atteindra jamais plus son maximum de 1960. Ils y sont 42 000 en 1964, 18 000 douze ans plus tard, 2 800 en 1993. Le pont aérien de 1960, alors spectaculaire, mais aujourd’hui quelque peu oublié, est donc indéniablement plus qu’un simple revirement symbolique dans l’histoire de la présence belge outre-mer.