La SieboldHuis expose la collection unique d’un médecin passionné du Japon

À une époque, le Japon était aussi coupé du monde que l’est l’actuelle Corée du Nord. Le peu d’informations en provenance de l’archipel était véhiculé par les négociants néerlandais. Philipp Franz von Siebold, un médecin allemand au service de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), est néanmoins parvenu à constituer une collection japonaise de nature et d’ampleur inégalées. La SieboldHuis à Leyde (Leiden) offre un aperçu de la vie quotidienne du Japon du XIXe siècle, mais propose également un ancrage actuel lors d’expositions temporaires qui interrogent des thèmes de société.

Pendant près de deux siècles, le Japon s’était complètement coupé du reste du monde –personne n’y entrait et aucun Japonais n’était autorisé à en sortir. Cet isolement total était le résultat de la politique sakoku menée entre 1633 et 1639 à l’instigation du shogun Tokugawa Iemitsu, qui peu auparavant était parvenu à forger le Japon en une unité politique et ne tolérait aucune ingérence. Ce n’est qu’en 1854, lorsque le commodore nord-américain Matthew Perry menace, avec ses sept navires de guerre, de mettre la moitié de la côte japonaise à feu et à sang, que les frontières ont été, bien qu’à contrecœur, réouvertes.

L'isolement total du Japon était le résultat de la politique sakoku menée entre 1633 et 1639 à l’instigation du shogun Tokugawa Iemitsu.

L'isolement total du Japon était le résultat de la politique sakoku menée entre 1633 et 1639 à l’instigation du shogun Tokugawa Iemitsu. © domaine public / Wikimedia Commons

Au cours de cette longue période d’isolement international, il n’y avait qu’un seul partenaire occidental avec lequel le Japon continuait à entretenir des contacts: les Pays-Bas. Ou pour être précis: la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), la société commerciale qui est entrée dans les livres d’histoire comme la première multinationale au monde. Celle-ci disposait de quinze représentants stationnés à Dejima, une île artificielle dans la baie de Nagasaki. La petite communauté néerlandaise vivait sur une superficie pas plus grande que la place du Dam à Amsterdam et n’était autorisée à en sortir que sporadiquement pour faire du commerce avec les locaux. Le résident le plus célèbre de Dejima a sans aucun doute été Philipp Franz von Siebold, qui a vécu sur l’île entre 1823 et 1829. À son retour en Europe, il s’installe à Leyde, où il fonde dans sa propre maison le musée japonais que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de SieboldHuis.

© Vysotsky / Wikimedia Commons

Médecin aventurier

Dans la première salle après l’entrée, les visiteurs font la connaissance, en vidéo, de celui qui a fondé et donné son nom au musée. Un ex-employé du musée d’ethnologie voisin (le Museum voor Volkenkunde) s’est glissé dans la peau de Siebold et nous raconte des épisodes de sa vie en voix off. L’ancien patron se présente sous des airs hautains, comme quelqu’un de bourru et présomptueux. Cela peut paraitre un rien théâtral, mais selon ce qu’on sait de lui, il s’agissait d’un homme extrêmement vaniteux. Le ton parait donc approprié.

Portrait de Philipp von Siebold par Kawahara Keiga

Portrait de Philipp von Siebold par Kawahara Keiga© domaine public / Wikimedia Commons

À l’aide de cartes et de photos animées, le Siebold de substitution dévoile sa biographie. Né en 1796 au sein d’une lignée de médecins originaires de Würzburg en Allemagne, il se met également à étudier la médecine, mais son esprit aventurier le pousse à s’engager auprès de la VOC, en se faisant passer pour un Néerlandais. En passant par Batavia (actuelle Indonésie), il aboutit finalement à Dejima, où son expertise médicale ne passe pas inaperçue auprès des autorités locales. Il reçoit en cadeau de nombreux objets de la part de patients japonais, et se met à collectionner des plantes. Il fonde même une école de médecine, qui est aujourd’hui connue comme le Siebold Memorial Museum.

Keiga Kawahara, Arrivée d'un navire hollandais à Nagasaki. Von Siebold regarde dans un télescope. Sa femme Kusumoto Taki et leur fille Kusumoto Ine sont également présentes, 1811

Keiga Kawahara, Arrivée d'un navire hollandais à Nagasaki. Von Siebold regarde dans un télescope. Sa femme Kusumoto Taki et leur fille Kusumoto Ine sont également présentes, 1811© domaine public / Wikimedia Commons

Lorsqu’il se fait inviter à la capitale Edo pour la visite officielle à la cour qui a lieu tous les quatre ans, il fait cartographier le territoire en cours de route et échange des recettes de médicaments avec l’ophtalmologue du shogun contre un précieux kimono. De telles actions étaient cependant strictement interdites à l’époque. Lorsque le bateau à bord duquel Siebold souhaitait faire exporter ses trésors fait naufrage et que la cargaison s’échoue, son crime est découvert et il se fait expulser.

L’esprit de Siebold

Ine Kusumoto, fille de Siebold, deviendra la première femme médecin du Japon.

Ine Kusumoto, fille de Siebold, deviendra la première femme médecin du Japon.© Wikimedia Commons

Après ce dramatique récit de vie, qui inclut encore l’histoire de sa fille qui deviendra la première femme médecin du Japon, la voix de Siebold convie le visiteur à pénétrer dans le bâtiment où flotte encore son esprit. L’édifice se trouve encore –ou plus exactement, à nouveau– en l’état dans lequel Siebold y a emménagé en 1829. Il se compose de quatre habitations plus anciennes qui ont été réunies en une seule au XVIIIe siècle. À la cave, on retrouve les carreaux bleus de Delft originaux ainsi que des crochets suspendus au plafond où l’on accrochait la nourriture pour la garder hors de portée des rats et des souris. La façade arrière date du XVIIe siècle et affiche les armoiries des familles Van Beveren et Paap, ses premiers habitants. L’impressionnante façade avant, avec ses volutes, est un éclatant baroque du XVIIIe siècle. Fait amusant: cette façade a servi de modèle pour le quatre-vingt-treizième exemplaire de la collection de maisons miniatures de la compagnie aérienne KLM, qu’elle élargit chaque année d’un nouvel exemplaire s’inspirant d’un bâtiment remarquable.

Le quatre-vingt-treizième exemplaire de la collection de maisons miniatures de la compagnie aérienne KLM a pour modèle la Sieboldhuis.

Le quatre-vingt-treizième exemplaire de la collection de maisons miniatures de la compagnie aérienne KLM a pour modèle la Sieboldhuis.© KLM

À quoi ressemblait la vie de Siebold au sein de cette maison reste un mystère pour le visiteur, car il ne reste rien de l’intérieur d’origine. Siebold a par ailleurs souffert de problèmes d’argent au cours de sa vie, au point de louer le rez-de-chaussée à l’association étudiante Minerva. Il s’était quant à lui retiré avec sa collection aux étages supérieurs, et passait de plus le plus clair de son temps dans sa villa à Leiderdrop, où il cultivait les plantes qu’il avait ramenées du Japon.

Ensuite, jusqu’en 1997, la majestueuse maison a abrité un tribunal, qui a laissé l’intérieur du bâtiment historique tristement dégradé. Une fois l’espace libéré par les avocats, la restauration a pu commencer. Trois ans plus tard, les travaux avaient déjà suffisamment avancé pour accueillir la reine Beatrix et l’empereur du Japon de l’époque. L’élégant vase bleu estampillé du chrysanthème impérial visible à l’entrée de la SieboldHuis est un souvenir de cette visite d’État. Le musée n’a quant à lui été officiellement ouvert au public que cinq ans plus tard.

Une remarquable collection

L’impressionnante architecture du bâtiment vaut à elle seule une visite, mais le réel attrait du musée est sa collection: malgré le fiasco du naufrage, Siebold est quand même parvenu à récupérer et ramener près de 25 000 objets. D’entre eux, seules les pièces maitresses sont exposées, dans d’anciennes armoires vitrées. On y retrouve peu d’objets d’art: Siebold se montrait plutôt intéressé par les objets évoquant la nature et la culture de l’archipel isolé.

Siebold était surtout intéressé par les objets évoquant la nature et la culture japonaises.

Siebold était surtout intéressé par les objets évoquant la nature et la culture japonaises.© Sieboldhuis

Dans l’une des salles sont exposés les spécimens d’histoire naturelle: depuis des échantillons de plantes séchées –Siebold a d’ailleurs veillé personnellement à ce que la culture du thé soit implantée en Indonésie– jusqu’à un raton laveur japonais (ou chien viverrin) empaillé et divers crânes d’animaux. Ces artéfacts ont servi de matière première pour les deux épais ouvrages de référence que Siebold a rédigés au cours de sa vie sur la faune et la flore du Japon.

© Sieboldhuis

Dans l’autre salle du rez-de-chaussée, la grande salle panoramique, la lumière est tamisée: ici sont exposées de fragiles estampes aux côtés des précieuses cartes que Siebold a réussi à se procurer lorsqu’en 1854 son exclusion à vie a été levée et qu’il a pu retourner au Japon. Dans de grandes armoires vitrées, on peut également admirer des instruments de musique tels que le koto à vingt-cinq cordes, des arcs et des épées. La collection inclut aussi naturellement de la laque japonaise parfaitement travaillée, ainsi que des netsuke, boucles de ceinture savamment ornementées qui constituent aujourd’hui des objets de collection très convoités. Mais même les objets les plus banals du quotidien de cette époque se révèlent intéressants, parmi lesquels on compte une paire de chaussettes, des sandales, ou encore une brosse à dents.

Vue de la salle panoramique

Vue de la salle panoramique© Sieboldhuis

La collection permanente est renouvelée en moyenne tous les trois ans, mais les estampes doivent être changées plus souvent. C’est dans la grande vitrine, directement sur la gauche en entrant dans la salle panoramique, que les présentations sont composées selon un système rotatif, combinant des pièces de la collection Siebold avec la collection propre du musée. Cette dernière a vu le jour en 2018 grâce au don d’un particulier, à laquelle ont fait suite des donations en provenance du monde entier, jusqu’en Australie.

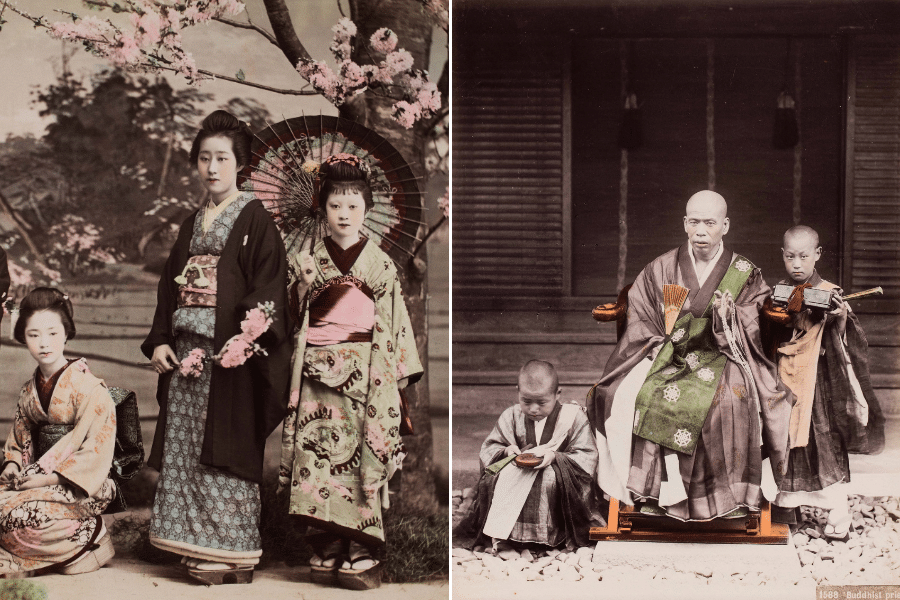

Jusqu’il y a 10 ans, la collection permanente occupait l’entièreté du rez-de-chaussée et du premier étage; aujourd’hui elle se concentre principalement au bel-étage. De l’espace s’est ainsi libéré pour des expositions temporaires qui s’inspirent le plus souvent de thèmes actuels. Lorsque le débat a fait rage au sein du monde muséal néerlandais sur le fait d’exposer la nudité, la SieboldHuis a immédiatement réagi en montant une exposition de photographie de nu japonaise. De la même manière, la catastrophe nucléaire de Fukushima et la commémoration du soixante-quinzième anniversaire de la bombe atomique sur Nagasaki ont reçu une place de choix dans la programmation du musée. Récemment, des photographies japonaises du XIXe siècle, issues d’une collection privée, donc exclusives, ont été exposées et il est possible d’y voir en ce moment le travail de l’artiste multimédiale néerlandaise Anaïs López.

Quelques photos de la collection Kurokawa présentées dans le cadre d'une exposition temporaire à la Sieboldhuis en 2024.

Quelques photos de la collection Kurokawa présentées dans le cadre d'une exposition temporaire à la Sieboldhuis en 2024.© Sieboldhuis

La SieboldHuis travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions culturelles à Leyde, depuis Naturalis jusqu’au Lakenhal (la Halle aux draps, aujourd’hui musée municipal). Mais le lien le plus direct qu’elle entretient est avec Hortus, le jardin botanique de Leyde. On y retrouve, tout comme dans la cour de la SieboldHuis, un buste du chercheur passionné du Japon. Il y apparait non pas sous les allures d’un vieil homme aux sourcils broussailleux, au regard perçant et couvert de distinctions, mais comme un jeune homme portant un regard légèrement arrogant sur le monde.

Dans le jardin botanique, il surplombe et veille sur les 700 espèces de plantes qu’il a lui-même transplantées du Japon à Leyde. Parmi elles, la renouée du Japon, probablement le plus ancien spécimen de cette plante en Europe, qui s’est transformée en un véritable fléau, devenant ainsi le symbole du bouleversement écologique provoqué par les espèces exotiques. Ceci illustre bien à quel point l’acquisition de savoirs à l’étranger n’est pas toujours aussi anodine et inoffensive que les explorateurs aiment à le croire.

Le site web de la Sieboldhuis

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.