Le Géant du Rif: Mohammed Benzakour met en récit le père disparu

Enfant d’immigrants marocains arrivés aux Pays-Bas dans les années 1970, Mohammed Benzakour s’est fait un nom en tant que chroniqueur et écrivain. Dans De reus uit de Rif (Le Géant du Rif), il rend hommage à son père. Daniel Cunin a traduit deux courts chapitres de ce récit qui pourrait bientôt être adapté à l’écran et au théâtre.

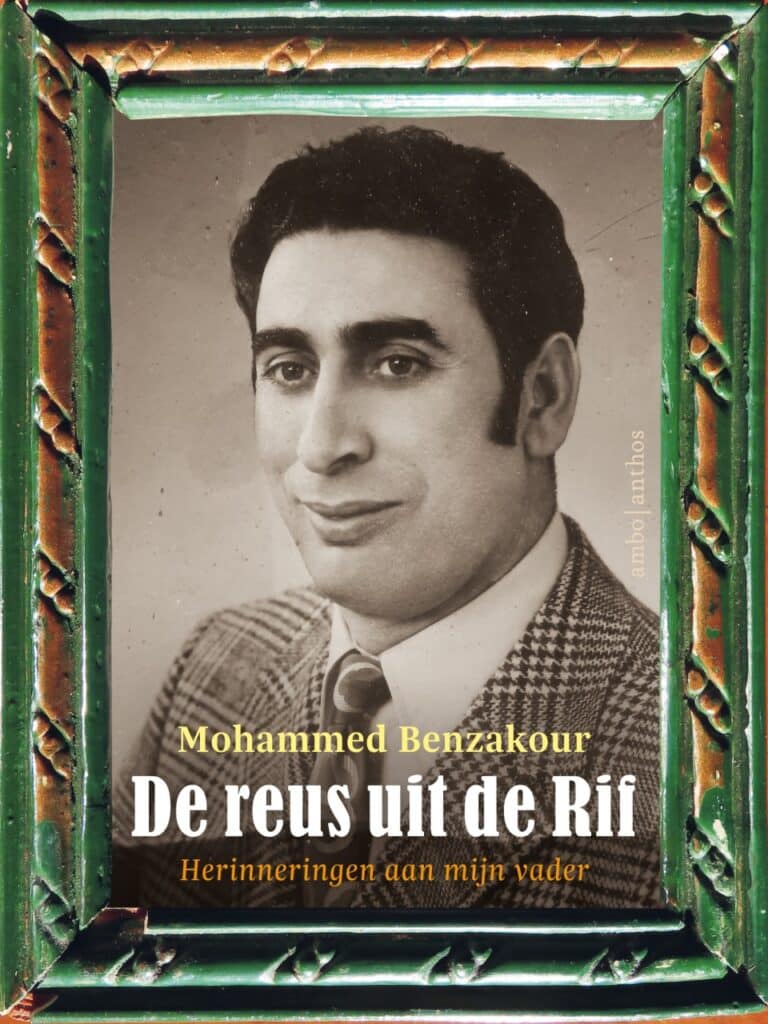

D’origine berbère, le Néerlandais Mohammed Benzakour, né en 1972, se présente comme étant à la fois romancier, chroniqueur, essayiste, sociologue, apiculteur, pêcheur, ornithologue amateur… et joueur d’échecs. Autant d’activités qui ne l’ont pas empêché de consacrer du temps à l’écriture d’un brillant récit, De reus uit de Rif (Le Géant du Rif), publié en 2024 aux éditions Ambo|Anthos.

Mohammed Benzakour

Mohammed Benzakour© Anita de Rover

On découvre une suite de courts chapitres qui, à travers maints souvenirs plus ou moins romancés, composent un hommage au père disparu, cet analphabète qui, dans les années 1960, a quitté ses montagnes du Rif pour tenter sa chance en Europe. À travers ces dizaines d’évocations, l’auteur, passant sans peine de la gravité au cocasse, de la critique sociale à la compassion, de saisissants détails à des considérations prosaïques, brosse le portrait d’un ouvrier immigré en même temps qu’une fresque des dernières décennies dans certains quartiers populaires de la Hollande méridionale. Si la plupart des pages sont en effet situées aux Pays-Bas, quelques-unes ramènent le lecteur au Maroc ou encore à Nanterre.

Nous reproduisons ci-dessous deux chapitres du Géant du Rif, à savoir le premier, intitulé «En terre» ainsi que «L’engin roulant» qui revient sur l’arrivée du petit Mohammed dans son nouveau pays.

En terre

Et voici que le cercueil descend en terre.

Le 8 décembre 2021. Au-dessus de nos têtes, une voûte chagrine d’où un faible soleil a du mal à s’extirper. Formant un cercle, on regarde six jeunes hommes en train de manœuvrer des cordes, assurément pas une sinécure étant donné que père pèse environ quatre-vingt-cinq kilos, lui qui dépassait à vrai dire le quintal quand il était en bonne santé. En bonne santé, il n’aurait de toute façon sans doute pas pu entrer dans son cercueil : ces boîtes ne sont pas faites pour les géants. Au demeurant, un enthousiasme remarquable anime ces jeunes bras. Deux des gaillards ont retroussé leur djellaba en la nouant habilement au niveau de la taille. Dans ce pays, sable fangeux et froc ne font pas bon ménage.

J’attends le moment où je vais fondre en larmes, mais celles-ci se font attendre. À leur place émerge en moi un intérêt singulier pour les chaussures. J’examine les sneakers en vogue que portent cousins et oncles. Je ne les ai plus vus depuis la moitié de ma vie; pour autant, ils ne m’ont pas manqué.

Un enterrement, ça se résume aux retrouvailles de diverses personnes qui ne sont pas vraiment faites pour être ensemble. L’imam, un blanc-bec chaussé de Nike bleue et blanche, a lui aussi été manifestement harponné par l’air du temps. Au menton, une barbichette tirée au cordeau et sur la tête un rond bonnet noir. Il débite des supplications avec une célérité qui rendrait jaloux Usain Bolt. Cela dit, on a bien de quoi envier ce qu’il souhaite à mon père.

À quelque distance de là, agglutinées, les femmes observent la scène. La tradition spécifie qu’elles doivent se tenir à l’écart. Trop émotives, elles risqueraient de se mettre à brailler, ce dont les hommes préfèrent se garder, le défunt plus encore que les autres.

Le cercueil touche maintenant le fond de la fosse. Un sol humide, un sol hollandais. Aujourd’hui, je suis témoin de l’une des multiples surprises que nous réserve l’existence: durant toute sa vie, père était prédestiné à finir dans la terre chaude et sèche de son village natal, dans le nord du Maroc. Auprès de sa mère, auprès de son père, auprès de sa fille Anisa. Et surtout: auprès de ma mère. Sa première, sa seule, sa dernière compagne. Or voici que, sur un autre continent, à Berg-op-Zoom, il s’enfonce dans un sol argileux, froid et détrempé. L’exhumation n’est guère une coutume marocaine; toutefois, elle est admise par l’islam dans des circonstances particulières. Une fatwa de 1973 stipule: «L’ouverture de la tombe d’un musulman, l’exhumation et la réinhumation du mort est autorisé à la condition que cela se produise pour le bien-être de ce dernier et des vivants.» Mes parents, inséparables pendant soixante-cinq ans et, au dernier moment, arrachés l’un à l’autre, une mer entre eux.

Qu’importe si entre ces deux dalles

S’étendent les terres sur lesquelles

Avec la pluie soufflent les vents

Jusqu’à la fin des temps vacants?

N’ayant plus rien à se dire,

Ils s’évitent pour toujours

Là où se taisent sans retour

Les bouches pleines de poussière.

C. Bloem, extrait du poème «Leurs tombes», 1937

Toute sa vie, père a payé sans manquer la prime-décès de la banque Chaabi. Cette banque était très populaire, surtout auprès de la première génération des travailleurs immigrés; ceux-ci y déposaient leurs économies et souscrivaient des polices d’assurance vie, et même des assurances obsèques. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, les taux d’intérêt atteignaient les 10%! Tout était assuré et garanti: toilette, cercueil, soins de conservation, billet d’avion, transport en ambulance jusqu’au cimetière du village natal entouré de montagnes. Or, père finit dans la terre de Berg-op-Zoom, où ne se profile pas la moindre montagne. Pourquoi ici? Tout simplement parce que le Maroc (à la différence de la Turquie et d’autres pays musulmans) a interrompu tout trafic aérien, y compris celui des morts, à cause du COVID-19.

Une fois que l’imam a fini de déblatérer et que le dernier «amen» s’est élevé en chœur de la bouche de ceux qui prient, mon frère s’approche du ministre du culte et lui glisse en sous-main au vu de tous un billet de cinquante euros, qu’il refuse courtoisement, ainsi que le prescrit l’étiquette, avant de l’accepter avec plaisir.

C’est donc là que gît père. Que gît toute une époque. Dans le carré musulman d’un cimetière catholique, sous un misérable tas de sable consacré. Reste à commander la pierre tombale. La multiculturelle mort ensemble ou le couronnement du vivre ensemble multiculturel.

L’engin roulant

Jeudi 10 octobre 1974. Dans un baiser sonore, l’appareil de la KLM pose ses roulettes sur la piste. Peu après, mère s’engage dans la passerelle, escortée par ses trois fils; l’un d’eux, c’est moi, âgé de deux ans, sautillant comme un poussin, hébété et surexcité. Chez mère, c’est cependant le chagrin qui prédomine, car elle a laissé au pays son amour de fille; celle-ci étant déjà mariée, le «regroupement familial» ne l’a pas autorisée à nous accompagner.

L’instant d’après, on se retrouve dans un immense hall, tous encore hébétés et surexcités. Quand on est habitué au transport par bourricot, un véhicule gigantesque haut perché dans les nuages, ça constitue un spectacle quasiment spirituel.

Tout dans le hall brille. Verre, sol, plafond, comptoirs d’enregistrement, tout brille, tout reluit; de même, l’homme qui nous attend –père– reluit. Cette fois, pas à cause de l’huile d’Unimills, la raffinerie qui l’a embauché, non, il reluit de fierté et de stress. On agite la main en l’air, on s’embrasse, on s’étreint, on se serre dans les bras les uns des autres. Enfin ! la famille de nouveau réunie. Une fois pour toutes. Arrivés sains et saufs sur la terre promise. Un rêve devenu réalité. L’espace d’un instant, père revoit les sombres bois à la frontière algérienne, la clôture et la caserne française, se revoit en sang et démuni de tout, s’escrimant comme un chien à franchir cette clôture, rongé par la faim… Or le voici sur son trente-et-un dans son costume, cheveux coiffés fièrement en arrière, aussi radieux que le hall d’arrivée.

Mais le brillant de la fête s’estompe bien vite. Notre tout premier drame multiculturel. Maman se tient en haut de l’escalator, elle scrute l’abîme. Après le terrifiant appareil volant, cet engin roulant! Elle a un mauvais pressentiment, un drame s’invite; les mères, ça sent ce genre de choses. Elle hésite, pose prudemment un pied sur le monstre, recule, réhésite, et après quelques autoritaires encouragements de père qui commence à avoir honte devant l’assistance intéressée, elle finit par avancer une jambe, jambe qui vvvvvvoushhh descend tout droit, tandis que l’autre reste en haut, acrobatie qui occasionne un inimitable grand écart. Puis, telle une balle de foin détrempée, elle dégringole dans les abysses, entraînant derrière elle boum badaboum son chariot à bagages. Au bas de l’escalier, sa djellaba se prend dans l’engin roulant. Tout de suite, des employés de l’aéroport se précipitent et l’aident à se relever, robe déchirée en deux. Livide, elle remet son foulard en place ; les mains de père se lèvent vers le ciel ; éparpillés partout, des sacs et des paniers… De l’un de ceux-ci apparaît alors une armée d’escargots qui se mettent en marche. Des petits et des gros, coquilles rayées blanc-brun qui tracent d’impayables traînées sur le luisant carrelage. Rien de tel n’avait encore jamais été exposé à Schiphol. De l’art pur!

Rafistolés et entiers (par miracle, mère n’a rien de cassé), on prend le train qui nous conduits à la gare de Zwijndrecht. Puis un taxi nous dépose rue Uranus. Comme on n’a pas encore mangé grand-chose, on a faim. Le soir venu, papa achète un énorme sachet familial de frites et deux pots en carton de mayonnaise. Le tout pour moins de deux florins. La mayonnaise, mon frère Aziz est incapable de s’en éloigner: jamais il n’a mangé quelque chose d’aussi succulent. Il l’avale à pleines cuillères.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.