Une planète à la dérive? ROA à Paris

Pour n’être connu que par son blaze, l’artiste flamand ROA a certes un pédigré conforme à celui des Street artists murés pour certains dans l’anonymat. On ne connaît guère que sa silhouette, la blondeur de sa coupe rase et son profil perdu absorbé dans la peinture de son bestiaire. Quant à la rue, elle est l’autre lieu de production et de prédilection qui fédèrent ces artistes des temps modernes. Pourtant la galerie parisienne Itinerrance propose jusqu’en mars 2021 au travers de l’exposition ROA, une histoire naturelle, une œuvre à hauteur d’homme, y compris quand le peintre prend pour toile un bimoteur, embarcation de tous les départs.

Les Street artists ont le goût du secret et de l’anonymat obligé quand ils prennent illégalement possession des murs et autres lieux frappés d’interdiction. Même Banksy, pourtant star de la scène urbaine, n’échappe pas à la sentence de l’effacement dictée par les politiques anti-graffiti. La menace pesait sur le lapin géant peint par ROA sur Hackney Road à Londres avant d’être sauvé par une pétition signée par quelque 2 000 aficionados.

Londres, 2009

Londres, 2009© ROA - Romany WG

Mais l’adrénaline et les sensations fortes de l’interdit sont l’accompagnement voire le moteur de ceux qui empiètent sur le droit de propriété et le bien public. ROA a d’ailleurs été arrêté à Londres, mais aussi à Barcelone. Et puis la rue n’appartient pas qu’aux autorités patentées. ROA a risqué sa vie à South Central, quartier chaud de Los Angeles où on peut se faire descendre si on recouvre le graffiti d’un gang. Le graffeur n’est pas homme à évoluer dans des quartiers feutrés et ultra-sécurisés. La rue est un champ de bataille comme dans les favelas brésiliennes où ROA a été invité à créer une fresque au détour de ruelles où se vendent armes et substances illicites. Mais l’artiste conquiert toujours son public et son atelier éphémère des favelas deviendra rapidement le théâtre de la fête. L’art adoucit les mœurs.

Vue d’installation

Vue d’installation© ROA - Galerie Itinerrance, Paris

De l’adolescence à l’âge adulte

Qui est-il au-delà des mythes chers aux adeptes du Street Art? On sait qu’il naît en 1975 à Gand. À 13 ans, il surfe sur son skate sa bombe aérosol à la main. Autodidacte, il prétend avoir tout appris dans la rue, dans les livres mais aussi dans des ateliers de sérigraphie ou en suivant des cours d’anatomie. Jeune, il se passionne pour les animaux morts ou vifs dont tel un naturaliste, il collecte les ossements. Quand il infiltre le milieu du graffiti, tout est déjà en place. En 2009, sa première créature apparaît dans la centrale inter-béton de Gand. Lui succèdent comme surgis sous l’asphalte des sous-sols de la ville, les rats géants qui coloniseront ensuite d’autres lieux inspirants de par le monde.

À l’échelle du paysage

La rue lui offre le monumental qu’il convoite d’emblée et qui deviendra sa marque de fabrique. ROA Codex publié à l’occasion de son exposition à la galerie Itinerrance, divise ses chapitres en continents: l’Eurasie, l’Afrique, l’Amérique et l’Océanie.

Johannesbourg, 2012.

Johannesbourg, 2012.© ROA.

On en parcourt les 350 pages comme on arpenterait la planète à la conquête de laquelle semble s’être frénétiquement lancé l’artiste. ROA semble prendre prétexte du livre pour renoncer à l’urgence. «Trois vols par semaine pour terminer trois grandes peintures murales par semaine» lui paraît aujourd’hui «impossible». Pourtant, c’était dès l’origine son modus operandi. Quatre animaux par pays, toujours en lien avec la faune mais aussi l’histoire identitaire d’un lieu. À Richemond, non loin de la nécropole des premiers présidents des États-Unis, une flèche amérindienne frappe l’aigle américain. En Nouvelle-Zélande, il ressuscite le moa, seul oiseau sans ailes aujourd’hui disparu. Le tout dans la désespérance de lieux à l’abandon. À l’évidence, ROA en archéologue de la modernité a le goût des ruines et d’un monde fini. Son message n’est pas dénué de militantisme quand en mémoire des attentats à la bombe de 1999, il peint une grue porte-bonheur à l’attention de la communauté bengalie de Brick Lane.

Un art à la mesure de la galerie

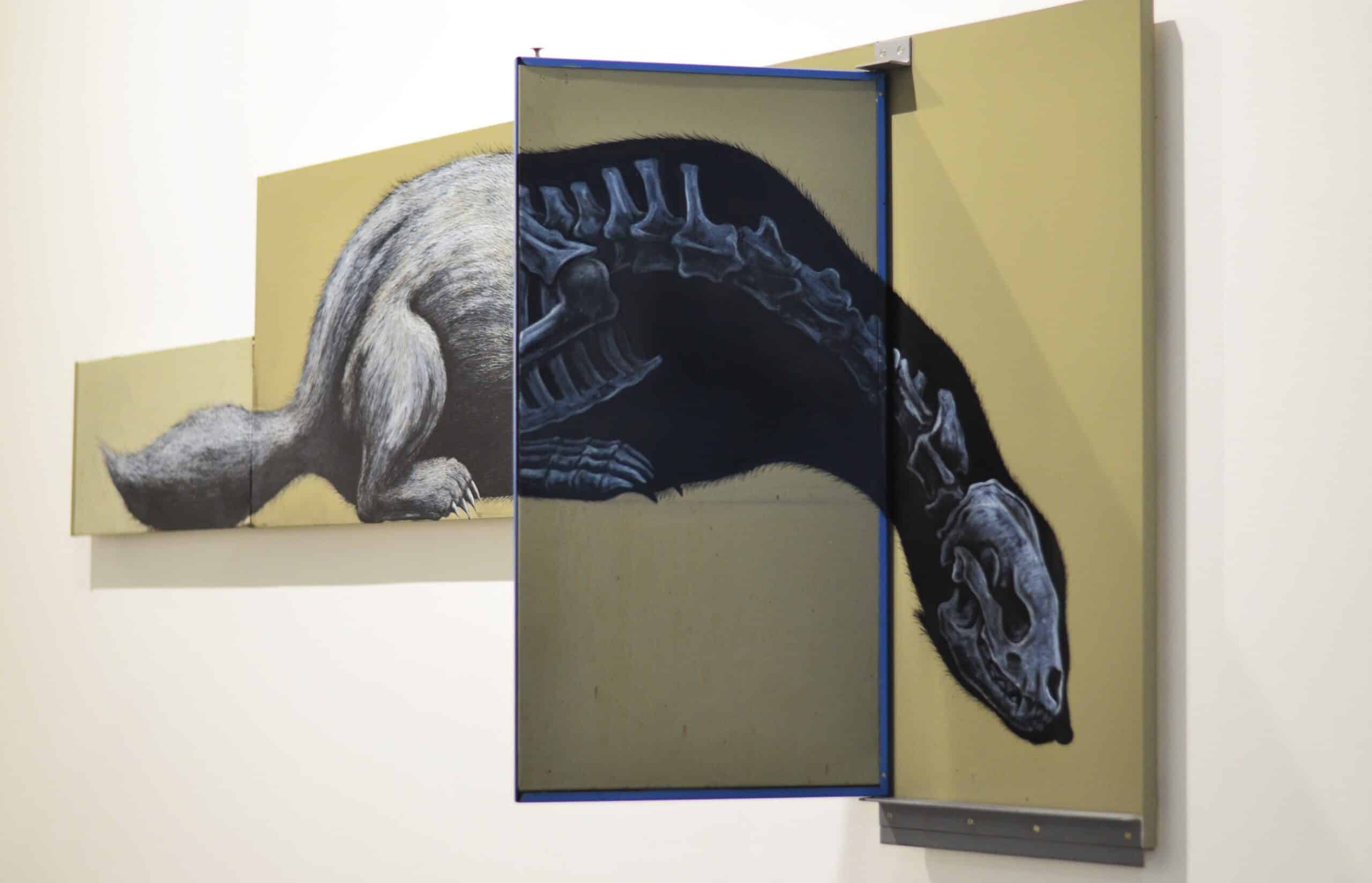

Il a vécu le changement d’échelle du passage à la galerie comme un «défi». Dans cette proximité plus intime, sa minutie relève de l’art du graveur et du dessin d’observation, sans renoncer pour autant à l’aérosol. Il procède comme un miniaturiste à l’aide de pinceau dont la finesse est seule capable de restituer le pelage de ses mammifères de prédilection. L’œil s’affole de tant de détails. Il renouvelle également les supports en recourant à des panneaux d’acier de récupération ou à des déchets de construction. À la galerie Itinerrance, il les convertit en plusieurs polyptiques qui révèlent l’outside et l’inside, à savoir le pelage et le squelette d’un putois d’Europe ou d’une musaraigne d’eau eurasienne.

L’effrayante beauté

Pas d’attendrissement ou de sentimentalisme pour ces espèces qui ne cessent de laisser planer le danger de l’animalité. La décrépitude des murs, le délabrement des no man’s land, l’acier glacé de ses supports renforcent le sentiment de peur et d’isolement.

«Mustela Putorius»

«Mustela Putorius»© ROA - DR.JPG

Scorpions ou rats à l’activité nocturne entretiennent la dimension menaçante de nos villes inhospitalières. Son bestiaire n’est pas serein. «Les animaux ont beaucoup plus à dire sur le monde que n’importe quelle autre créature, nous dit ROA». Que disent-ils au fond sinon la peur de l’homme, le pire des prédateurs? S’il revendique son attachement à la relation que le genre humain entretient avec les espèces animales, il n’est pas interdit de percevoir l’homme derrière l’animal.

Une mort omniprésente

La disparition est omnipotente dans ce bestiaire qui bascule volontiers dans le memento mori, souviens-toi que tu meurs. La mort n’est jamais loin de la vie. Tel animal est pris au piège, tel autre écorché révèle son squelette quand le corps n’a pas encore amorcé son processus de décomposition.

«Neomys Fodiens»

«Neomys Fodiens»© ROA - Galerie Itinerrance, Paris

Les polyptiques radiographient la mort. Squelettes en mouvement, morts férocement vivants, le cabinet de curiosité renvoie à une tragédie rembranesque et imminente. Ses fresques menacées d’effacement comme le sont tant d’espèces animales, sont peut-être des métaphores d’une planète à la dérive, à voir, à entendre et à méditer.